« JE NE SUIS ENCORE qu’une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande de lui apporter, à l’instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu’il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m’assieds près de lui, je sens la chaleur de l’été qui irradie de son corps comme de la tôle d’un toit brûlant par une journée torride. »*

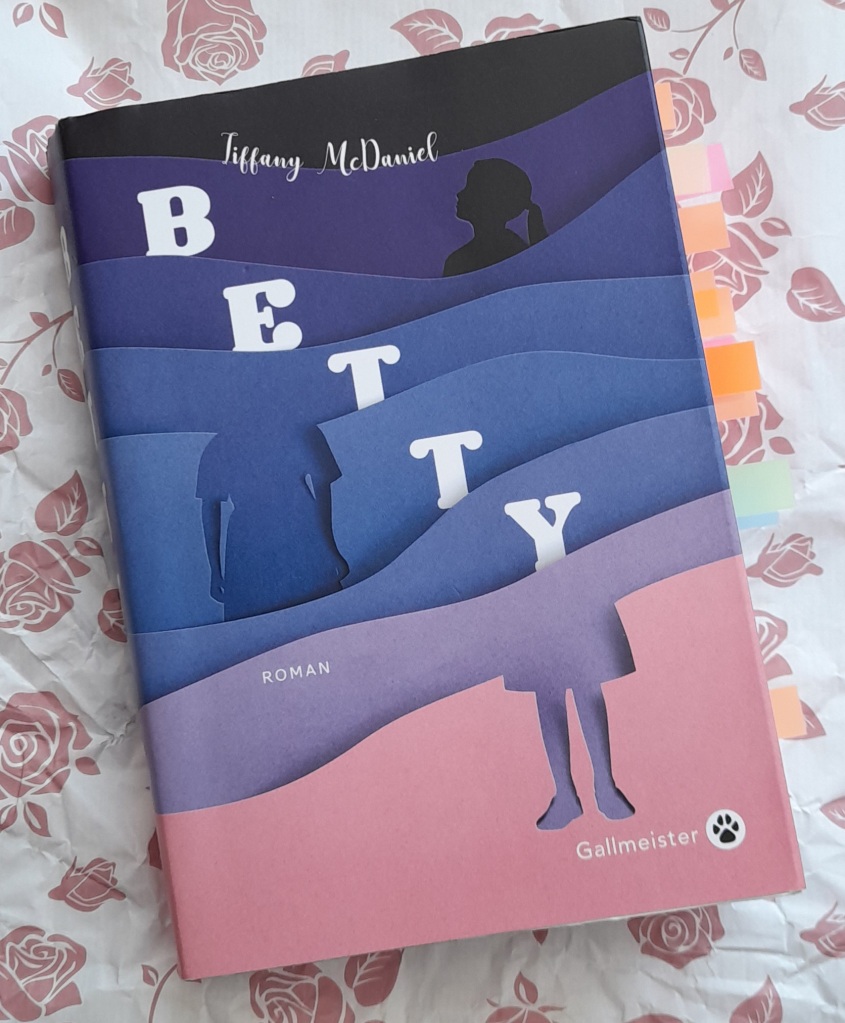

* page 15, Tiffany McDaniel, Betty, traduit par François Happe, Gallmeister, Totem n°208, tirage limité, édition collector, 2023, 697 pages, 15€, Prix du roman FNAC, Prix du roman CEZAM 2021, Prix des libraires du Québec, Prix America du meilleur roman, Prix des libraires Libr’à nous…

La position du critique debout est une zone critique mettant en avant un ou plusieurs livres de manière la plus franche possible sans souci d’y trouver, en retour, la moindre compensation si ce n’est celle que vous auriez en me disant que cela vous a donné envie de lire… ou vous aura éclairé pour ne pas lire… FB

Il suffit d’ouvrir le livre pour avoir envie de le relire. Betty est un roman noir, un bijou de nature writing, une épopée familiale, un roman de l’innocence et des culpabilités.

Un éclat aveuglant.

La petite indienne fait désormais partie de notre famille littéraire au côté de Dalva du grand Jim Harrison, de Julia dite Turtle de Gabriel Talent (dont on attend le nouveau roman), de Sam et Cora de Benjamin Whitmer et de bien d’autres…

Betty est le premier roman publié en France de Tiffany McDaniel mais son premier roman s’intitule L’été où tout a fondu et il est presque aussi émouvant que Betty. Autant vous dire que j’attends avec impatience le prochain, qui devrait paraître au printemps, comme l’a annoncé Oliver Gallmeister à Libération : Du côté sauvage.

En attendant, j’ai racheté Betty, en poche, Totem n°208, tirage limité, édition collector, chez Gallmeister, traduit par François Happe. La couverture est à la hauteur du roman : magnétique. J’avais chroniqué ce roman le 29 août 2021 et il a été longtemps le papier le plus lu de ce blog (avant que le CDAP ne le détrône). Ce que je disais donc – et ce qui suit – est donc d’actualité et ce pour longtemps. Betty est une petite indienne intemporelle bénie par la magie de mots, hantée par la fiction paternelle et la douleur maternelle qui avance dans la vie comme on grandit : irrémédiablement et de manière indicible, parfois.

Betty

Betty est un roman de Tiffany McDaniel d’un souffle narratif impressionnant et d’un lyrisme contagieux (au cours de ma marche quotidienne, ce matin, dès l’aube, à l’heure où la campagne fait rien qu’à blanchir, je me suis pris à caresser les écorces des arbres et à parler aux nuages).

Betty est le roman du drame et de la bonté familiale. « En ce qui me concerne, je viens d’une famille de huit enfants. Nombre d’entre eux sont morts dans leur première jeunesse. » (page 24*) Betty est au milieu de la famille entre un frère, et deux sœurs et deux frères. « C’est cela ma famille. Du lait et du miel, et toutes ces conneries du temps jadis. » (page 41) Une famille pauvre ne vivant que de potions et tisanes que fabrique le père, mangeant ce qui pousse dans le potager, fêtant Noël simplement : le sapin est dehors, c’est un arbre vivant, les cadeaux (uniques) sont emballés dans du papier journal, ils ont une utilité (un photo d’Elvis, un fossile, un couteau, un carnet…) et ravissent les enfants. Mais souvent la poussière est cachée sous le tapis… La maison, dans l’Ohio, qu’ils habitent a été le drame d’un fait divers dont il ne reste plus aucune trace (ni de la famille) si ce n’est des impacts de balles.

* Désormais, les références des pages sont celles du grand format…

Betty est le roman de l’innocence qui s’évapore.

Betty ouvre les yeux, grands. Elle voit ce qu’elle ne devrait pas voir (des cheveux enroulés autour d’une manivelle, un jean sur des chaussures), entend ce qu’on ne devrait pas dire à un enfant (sa mère lui raconte ce qu’elle a subi de son père avec la complicité de sa mère), touche aux éléments, l’eau de la rivière, la terre nourricière, le feu purificateur, l’air qui traverse sa tête, elle ingurgite de l’alcool (et, avec ses deux sœurs, brûle une église), elle sent le vice (de son frère), la peine (qui transpire de toute sa famille) et le sang (des poignets de sa mère, du ventre de sa sœur)… L’éveil est brutal.

Betty est le roman de la fille femme. « Devenir femme, c’est affronter le couteau. C’est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. » (page 23) Cette blessure, d’où l’on vient est aussi une « malédiction. C’est à cause de ça que les hommes ont la bêche et nous avons la terre. Juste là, entre nos jambes. C’est là qu’ils peuvent enfouir tous leurs péchés. Ils les enfouissent si profondément que personne n’est au courant, à part eux et nous. » (page 299) La Bible et le paradis perdu comme viatique. La pomme, en fait, la femme ne l’a pas mangée, elle l’a prise sur la tronche. Depuis, elle paye (elle morfle) mais heureusement, l’homme (toujours) est là : « Faut toujours [que les garçons] fassent comme s’ils passaient leur temps à sauver les filles de quelque chose. On dirait qu’ils sont incapables de comprendre qu’on peut se sauver nous-mêmes. » (page 355) Betty est prévenue.

Betty un roman polymorphe et pluridimensionnel.

Chaque personnage a son existence, ses fêlures, ses déformations, pour une vie et pour l’éternité.

Dans la famille Carpenter, je veux…

D’abord, d’abord il y a la mère, Alka, qui, après huit enfants, décide: « – À partir de maintenant, mon corps n’appartient qu’à moi… » (page 54). Désaxée, suicidaire, elle se décharge de ses tourments sur Betty (« C’est l’heure de ton cadeau d’anniversaire » lui dit-elle avant de raconter l’horreur » – page 290) : » – J’ai suivi le bruit jusqu’au grenier. J’avais imaginé des tas de choses, mais jamais je ne me serais attendu à voir mon frère penché au-dessus d’une table et le garçon des voisins derrière lui. » (page 169) Et de lui expliquer que son père a alors puni son fils en lui faisant littéralement manger la Bible jusqu’à l’étouffement et la mort. Et le père (donc le grand-père de Betty) ne va pas s’arrêter là… « Tu sais quelle est la chose la plus lourde au monde, Betty ? C’est un homme qui est sur toi alors que tu ne veux pas qu’il y soit. » (page 299) La petite indienne, qui ressemble à son père cherokee porte le fardeau de sa mère : « J’avais les yeux de mon père, et désormais j’avais aussi la souffrance de ma mère. » (page 305)

Ensuite, il y a le père, Landon. Betty est sa petite indienne. Il parle, il cuisine, il lui apprend ce qu’elle doit retenir, la console, l’alphabétise en l’emmenant à l’école. Bienveillant, il tente de faire vivre tout le monde, de soigner, les siens et les autres. C’est une mythologie à lui tout seul. Animiste mais capable de reconstruire l’église (en inscrivant les noms de ses filles sur une poutre, comme ça on ne pourra pas reprocher aux Carpenter de ne pas être chrétiens), il a une réponse à toute question, une histoire toujours à offrir. C’est la parole empathique et le geste thaumaturge. » – Tu es toi Betty. – Et comment je peux le savoir ? – En pensant à tes ancêtres. Tu es la descendante de grands guerriers. ‘Il a posé sa main sur ma poitrine.) Tu es la descendante de grands chefs qui ont mené leur nation à la guerre et à la paix. Puis il a dit « Tsa-la-gi » en me tenant la main pour écrire le mot en l’air avec la sienne. » (page j’ai perdu la référence)

Et le grand frère, Leland, alternant travail (plus ou moins militaire) et chômage. Betty le craint car il « pourrait ne pas être celui qui serait puni », le coupable innocent en quelque sorte, le responsable mais pas coupable. Alors, elle essaye de mettre dans un coin de [sa] mémoire un petit fragment de lui qui ne soit pas totalement mauvais. » (page 352)

La grande sœur Frya. Qui sacrifie ses cheveux. Qui applique contre son propre corps les remèdes dont parle sa mère. Qui ne répond plus bonne nuit. Qui ne veut surtout pas inquiéter sa sœur Betty. Elle aime les fleurs, les pissenlits particulièrement, allant jusqu’à les manger. Elle rêve sa vie mais a du mal à jouer son propre rôle dans sa tragédie personnelle.

L’autre grande sœur, Flossie. Sortie comme ça, d’un seul coup (page 48), du ventre de sa mère. « Faire une entrée remarquée a toujours été le désir le plus ardent de Flossie. » Filou, elle se chamaille le plus souvent avec Betty, se retrouvant même, une fois, un hameçon planté dans les fesses. Elle est amoureuse d’Elvis. Plus tard, elle sera actrice. En attendant, elle kidnappe le chien du pasteur pour attirer la gloire et l’argent.

Et puis, il y a Trustin, le petit frère. Trempé dans une rivière à la naissance, une truite lui a touché les fesses. Ce sera un excellent nageur a déclaré le père. Il dessine. Au fusain. Les orages, par exemple. « – On dirait un coup de fusil, hein ? » (page 316).

Et le petit dernier, Lint. Des cailloux dans la tête, il bégaie et s’invente des maladies, se dessinant deux points rouges, mordu par un serpent, serrant les poings, qui se transforment en serres. « – … Pourquoi tu inventes toutes ces choses ? – Je fais s-s-semblant parce que si P-P-Papa peut me guérir là (il s’est touché le corps) alors peut-être qu’il peut me g-g-guérir là aussi, a-t-il dit en se touchant la tête. » (page 309)

Et puis, il y a les autres. Car Betty est un roman de l’altérité. Mamie Lark et Grand-père Lark (« Tu es aussi mauvais que ton frère, disait-il en fronçant les sourcils et en faisant claquer ses lèvres. Un pédé et une putain. Quand on a des enfants comme ça, on n’a pas peur de l’enfer. » – page 289), M. Chill, l’instituteur à la règle punitive, Ruthis la peste ennemie, les journalistes de The Breathanian qui rendent compte des faits divers (les coups de fusil qui ont fracassé la vitrine d’un magasin, l’église qui brûle), le docteur Lad (« qui vous donnait l’impression d’avoir toujours été vieux » – page 270)…

Betty est le roman de la discrimination. Les fruits d’une blanche et d’un indien ne peuvent que récolter de la suspicion, des poncifs, des jugements, des sentences et des condamnations.

Et puis, et puis et puis il y a Betty. Betty la narratrice, au milieu des acteurs de sa vie, actrice elle-même, héroïne de sa vie qui survit en écrivant. Les mauvaises choses, elle les écrit sur un bout de papier, qu’elle met dans un bocal et qu’elle enterre. Betty est petite (« Je ne suis ENCORE qu’une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. » – page 17) mais elle grandit vite, très vite.

Betty est le roman de la nature : « Tu savais qu’on peut utiliser une toile d’araignée pour arrêter le saignement d’une plaie ? » Et son père de rajouter : « Souviens-toi de tout ça, Betty. » (page 138)

« Aucune eau ne connaît le repos. »*

* page 697 de l’édition poche

Betty est un roman qui, une fois lu, devient immédiatement un roman qu’on aurait tant aimé avoir encore à lire. On le quitte avec autant de regret que de passion que l’on aura à le relire. « Aucune eau ne connaît le repos. »

François Braud

J’ai rencontré Betty grâce aux adhérents de 813 qui l’avaient placée dans les 5 romans susceptibles d’obtenir le Trophée Michèle Witta 2021 – qui avait été attribué à Deon Meyer pour La Proie. Ce papier a été écrit en écoutant Feu Chatterton, La mort dans la pinède : Nos cœurs s’embrasent et la forêt aussi…

Salut François, que d’éloges pour ce roman qui le mérite tant. Il en manque un : Betty traveersera les âges (Hi hi). C’est marrant, ce week-end, j’étais plongé dans mes caisses de livres à la recherche d’un vieux Rivages Noir quand j’ai vu la couverture de Betty et j’en ai eu des frissons. J’ai remarqué que je retire toujours un livre par décennie dans mes lectures. Betty est probablement celui des années 2020 qui ne sont pas encore finies. Amitiés

J’aimeJ’aime

En attendant, Betty traverse les pages (Hi hi)… Oui, un grand roman. Pour ma part, avec Betty je retiendrais Michèle Pedinielli, une révélation de ces dernières années, Le Silence de Lehane et Incardona que j’ai découvert avec le splendide La Soustraction des possibles et dont le dernier roman me fait de l’oeil… Et ne manque que Ken Bruen, plus traduit. Snif.

J’aimeJ’aime

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre M (Première partie) | bro blog black