« Je suis un soutier, à bord d’un bateau à destination de la France qui appareille de New-York, de Liverpool, de Dublin, de Sydney, du Canada ou d’Afrique du Sud. Je travaille dans la chaleur de la salle des machines et ai du cambouis jusqu’aux coudes. »

Qu’est-ce qu’il fait ? Qu’est-ce qu’il dit ? est une rubrique qui s’ouvre aux créateurs et créatrices, qui leur donne la parole afin qu’ils s’expriment sur tout et surtout sur rien. Ils y laissent la trace de leurs obsessions, quelquefois des vestiges de leurs nouvelles, le plus souvent ils y disent ce qu’ils ont à y dire. Ils répondent parfois aux questions saugrenues de l’auteur de ce blog sur « ce genre que nous aimons« . FB

Aujourd’hui, cap sur un métier vital à la littérature non francophone (pour un francophone) : le traducteur. Après Jean Esch, j’ai ouvert bbb à Pierre Bondil afin qu’il nous parle de son travail – colossal – dans la retraduction d’un mythe : Sherlock Holmes ! Ce sont mes questions, voici ses réponses.

Bonjour Pierre Bondil,

1. Comment êtes-vous devenu traducteur ? Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le « noir » ? En vit-on ou a-t-on besoin de courir après le manuscrit ou d’empiler d’autres travaux, voire un autre métier (je crois savoir que vous êtes/avez été enseignant) ?

Par copinage. Cela me faisait envie, j’avais passé le CPES d’anglais, avait été nommé dans un collège du nord de la France. À l’époque, il n’existait pas de formation menant au métier de traducteur. Je souhaitais faire autre chose parallèlement à l’enseignement et, un jour, j’ai vu sur la première page d’un livre, dans une boutique de Maubeuge, le nom de François Guérif, que j’avais connu à la Fac à Nanterre et qui était devenu directeur de collection chez Pac. J’ai téléphoné chez son éditeur et, coup de chance, François était là. On s’est vus à Paris ensuite, il m’a confié une nouvelle de Donald Westlake, C’est ça la mort, qu’il voulait publier dans sa revue Polar. C’était il y a presque cinquante ans ! Qui se sont écoulés en toute amitié et ans une confiance mutuelle.

Ma mère enseignait l’anglais, lisait beaucoup de romans policiers. Je les lisais aussi. J’avais aussi une prédilection pour les films noirs, Humphrey Bogart, Raoul Waslh… J’ai donc traduit des romans policiers par choix, mais aussi de la littérature plus générale, des auteurs amérindiens (dont Louis Owens), des livres de photos sur les Indiens, quatre ou cinq scénarios… J’ai aussi à des revues (813 avec une interview infinie de George V. Higgins d’abord publiée en Angleterre, etc.) Translittératures (de l’ATLF), et ai participé au Mesplède, le Dictionnaire des Littératures Policières de l’ami Claude. François m’a ensuite proposé des livres chez Fayard Noir, puis est survenue la fantastique odyssée Rivages/Noir avec ses plus de mille titres publiés. J’ai traduit le n° 1, Liberté sous condition, de Jim Thompson, le n°6 Là où dansent les morts, de Tony Hillerman*…

* Que pensez-vous de ce que dit Sherman Alexie ** à propos de Tony Hillerman ? Je dirais que réfléchir peut permettre d’éviter bien des amalgames. Je dirais que Tony parlait des Navajos comme d’un peuple qui a gardé sa culture, et qu’un bon écrivain travaillera dans le bon sens alors que d’autres s’attribueront les différences culturelles pour des raisons purement mercantiles. Tony a réussi par son talent à faire connaître les Navajos en passant par le biais de leur culture et de leur mythologie, avec respect et humilité. J’ai moi aussi traduit des écrivains nord-américains, notamment Louis Owens : fallait-il crier à une colonisation culturelle parce qu’il avait un certain succès ? Que dire encore de Peter Corris, l’écrivain/historien australien blanc, dont le meilleur livre, à mon goût, est « Le Camp des vainqueurs » qui relate, à la première personne, l’histoire d’un aborigène ? Que dire de Wessel Ebershon qui pour certains n’aurait pas eu le droit de parler d’apartheid parce qu’il était un Sud-Africain blanc ? Même chose pour Andre Brink ?

** Pierre Lemaitre signale que Sherman Alexie, amérindien, est « très sévère sur la vision romantique et stéréotypée que l’on donne des Indiens, réduits à des « sauvages » écolos amoureux de la nature, il dénonce ces lieux communs qu’il considère comme de la colonisation culturelle (c’est ce qu’il reproche notamment aux romans de Tony Hillerman)« … (Le CDAP, Lettre I, partie 1)

Ayant deux métiers qui me plaisaient, j’ai pu soigner les traductions en leur consacrant le temps nécessaire, j’y reviendrai plus tard.

Je suis rentré en région parisienne assez vite pour enseigner l’anglais (génie mécanique en IUT), et l’Histoire du cinéma dans un autre établissement universitaire.

2. Comment définiriez-vous votre travail ? Que répondez-vous à ceux qui pensent traditionnellement : « Traduttore, traditore » ? Pensez-vous, comme Leyris, que la traduction vise à « l’imperfection allusive » ou à « dire presque la même chose » comme l’a écrit Eco ? Peut-il exister deux bonnes différentes traductions ?

Je suis un soutier, à bord d’un bateau à destination de la France qui appareille de New-York, de Liverpool, de Dublin, de Sydney, du Canada ou d’Afrique du Sud. Je travaille dans la chaleur de la salle des machines et ai du cambouis jusqu’aux coudes. Le voyage pourrait être plus serein, moins agité, plus rapide, mais les délais seront tenus et je garantis que j’aurai fait le maximum pour que tout fonctionne et que cargaison et passagers arrivent à bon port. Je ne me pose pas de questions intellectuelles, j’ai une ligne toute tracée : être le plus fidèle possible au texte et à l’auteur, trop peut-être.

Je n’ajoute rien, ne supprime rien. Je rentre en contact avec l’auteur. En cas d’interprétations multiples c’est lui qui tranchera. J’essaie de rester invisible.

Je ne sais pas s’il peut exister deux bonnes traductions différentes, je suppose que oui. Je sais qu’elles sont, heureusement, toutes différentes, et que l’intelligence artificielle ne préservera pas cette particularité absolument nécessaire. Poe traduit par Baudelaire est un grand texte qu’il faut absolument préserver, mais qu’il était aussi nécessaire de retraduire, mais pas pour le remplacer.

3. Comment procédez-vous pour traduire un texte ? Rencontrez-vous ceux que vous traduisez ? Êtes-vous en contact avec eux pendant votre travail ? Admirez-vous leur travail ? Pensez qu’il est nécessaire d’avoir à l’inverse du recul, voire une forme de neutralité ?

Je lis le livre avant de l’accepter ou non (j’ai refusé plusieurs auteurs qui étaient célèbres ou le sont devenus, de Mark Twain à James Ellroy, sans le regretter*.

* Pourquoi avoir refusé de traduire Twain et Ellroy ? Pour Twain (et pour Orwell, « 1984 », dont une parution nouvelle était apparue juste un an avant), je n’ai pas voulu prolonger ce flux récent. Mark Twain en était à environ trois traductions dans la décennie. J’ajouterai que pour Twain, je redoutais également la difficulté de la tâche en raison des structures syntaxiques et lexicales présentes dans les dialogues de Huck Finn et Tom Sawyer. Il fallait presque inventer un langage qui se tienne, qui s’inscrive dans le registre familier, marqué par le XIXe siècle populaire, un énorme travail. Deux de ses traducteurs au moins semblent s’en être très bien tirés, dont Freddy Michalski. Lequel Freddy a également réussi à traduire le premier livre de James Ellroy sorti en France, « Lune sanglante », dans des conditions presque impossibles. Délai hyper court, grande difficulté stylistique, livre long, problème nombreux. Je n’en avais pas le temps, pas non plus l’envie de m’atteler à un auteur qui se situe pour moi à l’opposé de l’éventail politique.

Je fais un premier jet de traduction intégral, au kilomètre, en résolvant la majeure partie des problèmes, un deuxième jet pour détecter les contre-sens encore présents et améliorer le tout en relisant parallèlement avec la v.o. Ensuite viendront toutes les corrections au fil des relectures successives ; un roman « facile » demande quatre jets au total, un texte difficile peut en exiger dix ou onze. Je relis les épreuves avant publication (les deux s’il y en a deux), demande à voir le travail du relecteur et à travailler avec lui si nécessaire. Hervé Delouche et Inès Gallmeister me comblent par leur talent, leur gentillesse et leur compréhension.

Quand l’auteur viendra en France, j’essaierai de le rencontrer même si je n’habite plus à Paris. Souvent dans des festivals de polar. En attendant, je lui écris. Par courrier au temps jadis, en lui laissant du temps pour répondre car il est peut-être en tournée pour la sortie de son prochain livre. Longtemps l’échange s’est fait par la poste (Tony Hillerman par exemple). Depuis janvier 2000 et « Voleurs« , de Christopher Cook, j’utilise internet, toujours en respectant leur droit de ne pas se trouver chez eux. Tous ces courriers sont à la BNF, de même que nombre des étapes de la traduction de certains livres. Sur papier d’abord (brouillons, textes dactylographiés), sur support numérique ensuite. Je n’ai jamais pensé que mon travail était si important que cela, mais un problème lors d’une traduction douloureuse (celle des romans de Dashiell Hammett) m’a obligé à défendre la vérité. Les preuves sont donc disponibles sur demande rue de Richelieu où j’ai été chaleureusement reçu il y a une douzaine d’années. Deux sont devenus des amis proches, Tony Hillerman qui m’a reçu, moi et ma famille, à Albuquerque, et Christopher Cook, à qui j’ai rendu visite à deux ou trois reprises à Prague, où il réside surtout et que j’ai revu à Paris, où il était pour quelques jours, la semaine dernière. J’aimais aussi beaucoup Louis Owens qui nous a quittés il y a longtemps. On partage beaucoup avec les auteurs que l’on traduit… Ni eux, ni nous, ne sommes des machines. Tous veulent être traduits en France et nous avons un immense avantage : ils croient indifféremment, au début du moins, que leur traducteur est le meilleur.

J’ai eu la chance de travailler pour des gens intelligents, à commencer par François Guérif, des gens qui savent bien que le traducteur (ou la traductrice, bien sûr, précision valable pour tout ce texte car l’écriture inclusive me hérisse) a besoin d’aimer le livre pour en proposer la meilleure traduction possible. Ils ont toujours accepté que je refuse un livre, sans pour autant cesser de m’en proposer d’autres. Tous les directeurs de collections n’en font pas autant.

Pas de neutralité, de l’humilité : on se doit, pour moi, de défendre le texte étranger sans trahir la langue française. Mais on a aussi le devoir de violenter notre grammaire si l’auteur violente la sienne, surtout dans les dialogues mais sans limites. Et l’éditeur doit le comprendre et l’accepter.

4. Comment avez-vous abordé plus particulièrement ce challenge de (re)traduire Sherlock Holmes de Conan Doyle à l’initiative de Gallmeister ? Quelle en sont la genèse, le but, les difficultés ?

La genèse fut la proposition de l’éditeur, Oliver Gallmeister. J’avais le temps de m’y mettre en dépit de l’ampleur du projet, j’ai donc dit oui, tout en achevant un livre commencé chez Rivages.

Le but est, comme toujours, de rendre la meilleure traduction possible, sans aucune modernisation, ni intervention sur le texte. Je respecte donc les différentes sortes de fiacres, les phrases prononcées (Holmes n’a, par exemple, jamais dit : « Élémentaire mon cher Watson ». Une seule fois « Élémentaire », et c’était autant destiné, je pense, à Watson qu’à lui-même. J’essaie de ne pas utiliser un seul mot français qui n’existait pas à l’époque où le livre a été écrit, et j’utilise bien sûr des dictionnaires anglais pour les textes britanniques, américains pour ceux d’outre-Atlantique, datant de la fin du XIXe et du début du XXe pour Conan Doyle. Pour Edgar Poe, nous nous sommes servis, ma co-traductrice et moi, du premier dictionnaire américain, de 1828 je crois (Poe est mort en 1849). Cela, inutile de le dire, demande beaucoup de temps supplémentaire. Il faut également ne pas rajouter des objets, des machines, etc. qui n’existaient pas encore. Respecter aussi la réalité historique dans les mentalités. Conan Doyle était ni plus ni moins raciste que ses contemporains, certaines de ses formulations peuvent choquer beaucoup de gens aujourd’hui. Holmes avait une idée très tranchée sur les femmes, mais il n’entre pas dans ma conception de la traduction de modifier quoi que ce soit. Ces livres appartiennent à l’histoire de la culture avec ses grandeurs et ses faillites. L’histoire des idées et des croyances a beaucoup changé depuis aussi. Il y a donc de nombreuses notes de bas de page que le lecteur n’est pas obligé de lire, mais qui explicitent le texte.

5. Quel livre rêveriez-vous de traduire ou auriez-vous rêvé de traduire (celle existant vous satisfaisant) ? Pour vos lectures personnelles, lisez-vous toujours une œuvre en langue originale ou vous arrive-t-il de lire la traduction d’un autre ? Lisez-vous l’œuvre comme lecteur ou le traducteur reprend toujours le dessus ?

Il y a un nombre incalculable de livres que j’aurais aimé traduire. Par exemple, tous les W.R. Burnett que l’on ne m’a pas proposé, les Ken Bruen dont les éditeurs m’ont privé et qui sont passés entre d’autres mains. Il y a aussi Ross MacDonald, également « Beyond this point are Monsters » de Margaret Millar, « The Friends of Eddie Coyle« , de George V. Higgins, son seul roman en français que je n’ai pas traduit, les Wessel Ebersohn (je n’ai pu travailler que sur « Le Cercle fermé« ). Philip K. Dick. James Cain. Andre Brink. William Faulkner… D’autres que j’espère encore participer à faire « renaître ».

Je viens de terminer, pour Gallmeister, un auteur anglais de la fin du XIXe que je lui avais proposé avec succès. C’était un rêve. Ce volume, contenant quatre ramons, paraîtra en temps utiles.

Je ne lis aucun livre de langue anglaise en français. La traduction (que ce soit celle de quelqu’un d’autre ou la mienne) sera toujours inférieure au texte de départ, ne serait-ce que parce que les sons des mots diffèrent d’une langue à l’autre.

Une exception cependant : lorsqu’on me demande de reprendre une série avec un personnage récurrent (Jack Taylor de Ken Bruen entre autres), je lis ce que mes collègues ont fait avant moi, j’essaie de faire modifier ce qui me paraît décevant (par exemple de l’argot dans un texte qui est plutôt familier, ou qui n’est pas écrit à la première personne mais utilise quand même de l’argot dans le descriptif alors qu’il n’y en a pas en anglais).

6. Un auteur mort est un auteur qu’on ne lit plus (ce qui, grâce à vous n’est pas le cas de Jim Thompson, Peter Corris, Charles Willeford…). Pensez-vous qu’un auteur non traduit est un auteur aphone ? Connaissez-vous des auteurs qui exigent d’avoir tel ou tel traducteur/trice ? Avez-vous cette « chance » ?

En principe, en dépit de variations au fil du temps voulues par l’auteur, sa voix est la même. Il est donc logique que sa voix reste la même dans la langue où il est traduit. Préférable que la personne qui traduit devienne la voix de l’auteur à condition qu’elle soit la plus proche possible de celle de la langue originale. Pour de multiples raisons, cela est loin d’être la règle et parfois impossible.

L’auteur ne meurt jamais tout à fait. George V. Higgins a influencé Elmore Leonard qui à son tour a influencé Quentin Tarantino etc. Ils l’ont reconnu publiquement.

Les auteurs américains (je ne sais pas trop pour les autres nationalités), se consacrent à l’écriture de leurs livres et confient la gestion de tout le reste à leur agent littéraire qui ne se posera jamais le problème d’un éventuel changement de traducteur. Par conséquent, si le traducteur prévient l’auteur, peut-être celui-ci fera-t-il pression. Rien n’est moins sûr. Non, je n’ai pas eu la chance de pouvoir suivre tous les auteurs en particulier Ken Bruen, Wessel Eberhson, William Riley Burnett.

N’oublions pas non plus que parfois, le traducteur se lasse de traduire tel ou tel auteur et demande à en changer. Et qu’il meurt parfois avant son ou ses auteurs, l’inverse étant également possible. J’ai pour l’instant la chance que cet inverse ne se soit jamais produit.

7. Quel votre « bilan hexagone » ? De combien de traductions êtes-vous responsable ? Quelle est celle qui vous a posé le plus de problèmes ? Celle qui vous a valu le plus de louanges ?

Environ 170 livres, dont beaucoup en collaboration, d’autres en simple relecture finale avec la v.o (ceux-ci ne figurent pas dans les livres que je recense).

Le plus de problèmes : il y a toujours des problèmes plus ou moins importants. Le plus gros chantier : la totalité des « Contes » d’Edgar Poe, près de deux ans et demi à deux, avec en parallèle juste un livre, co-traduit lui aussi, mais quel livre, « L’Insigne rouge du courage », de Stephen Crane (chez Gallmeister).

D’autres sont aussi d’une grande difficulté, G.V. Higgins, qui raconte ses histoires de malfrats uniquement par les dialogues entre personnages. Il faut être très attentifs car ils ne veulent pas être compris par d’autres que leurs semblables (surtout pas par la police). « Voleurs« , de Christopher Cook, sans tirets de dialogues, avec un certain nombre de néologismes, une langue précise et difficile, une absence totale de traits d’union (on trouvera donc par exemple bleupâle ou grisvert en un seul mot, comme dans son texte en anglais) : en même temps que ma traduction, j’ai rendu plusieurs pages d’explications à l’éditeur français. François Guérif m’a suivi sur tout, une immense satisfaction.

Chez Rivages toujours, j’ai commencé à traduite les romans policiers de Tony Hillerman au début des années 1980 (souvenez-vous, internet n’existait pas), alors que presque personne ne connaissait les Indiens Navajos et que les ethnologues racontaient n’importe quoi car les Navajos leur mentaient surtout pour préserver le domaine du sacré. L’auteur plongeait ses lecteurs américains, aussi incultes que nous concernant cette « tribu », dans un texte sans explications autre que les mots du récit. J’ai donc ajouté à la fin du livre un glossaire sur cette civilisation après avoir beaucoup fréquenté les bibliothèques (de celle de la Fac de Nanterre à celle du Jardin des Plantes), et lu les 400 pages du « Diné bahane’ » qui relate leur histoire, ses légendes et ses croyances, ainsi que leur organisation sociale actuelle). Cela aussi a été accepté par François pour une collection de poche, ce qui était presque inconcevable alors.

Je vais terminer par Peter Temple et son personnage de détective. Ses livres sont d’une complexité et d’une précision diabolique, son style achevé et inventif, sachant faire alterner des passages lents ou précipités, utilisant l’argot australien et de terribles raccourcis de langage, n’expliquant pas tout, ou à son rythme. Si un bien plus jeune traducteur que moi, Simon Baril a eu l’immense chance de traduire son fabuleux roman appelé simplement « Vérité » (Truth), j’ai eu celle infinie ‘d’hériter’ d’ »Une rose de fer« , son second roman par ordre de qualité à mon goût. Et j’ai exposé aux Australiens, que ces travaux intéressent, dans un article paru down under (et non traduit en français ce que je pense faire un de ces jours) : « Translating Peter Temple’s An Iron Rose into French » (Vol. 22, July 2016), dans The Tranlator, repris dans Translating National Allegories, Routledge 2018).

8. Êtes-vous agacé, énervé, indifférent qu’on ne parle des traducteurs que quand on pointe leurs erreurs (affaire Millénium) ou pensez-vous que la plus grande qualité d’un texte traduit est quand on ne s’aperçoit pas qu’il l’est ?

Je pense les deux. Les compliments sont rares, les critiques faciles et parfois injustes. Les jeunes traducteurs qui ont un loyer, à Paris particulièrement, ne peuvent pas consacrer tout le temps souhaité à la traduction d’un livre difficile. Les problèmes liés aux traductions proviennent donc souvent de données économiques. J’ai toujours eu deux boulots, l’enseignement et la traduction, j’ai donc été privilégié sans jamais négliger l’un ou l’autre (mes vacances, oui).

Ce qui est important, vous l’avez compris, c’est que le lecteur ne puisse pas voir qui est le traducteur. Par exemple, si vous prenez un livre traduit par le « grand » traducteur Marcel Duhamel, vous allez trouver le verbe « s’amener » conjugué à toutes les sauces, mais rajouté pour obtenir un « style » relâché, alors que l’anglais utilise « come » souvent suivi d’une postposition (into, from…)

9. Que pensez-vous, vous qui avez traduit Ken Bruen (que je considère comme le plus grand auteur de romans noirs vivant aujourd’hui), du fait que les lecteurs français ne puissent plus suivre les aventures de Jack Taylor depuis la dernière traduction chez Fayard (Sur ta tombe, 2013, traduit par Catherine Cheval et Marie Ploux) ?

Ces deux traductrices avaient traduit cet auteur avant moi chez Gallimard. L’éditeur, qui n’était pas enthousiaste, m’a appelé en me donnant un délai royal pour glisser le roman suivant, « Le Martyre des Magdalènes« , dans mon programme. La traduction du précédent n’étant pas encore bouclée, je l’ai relue pour gommer certains points délicats. J’ai adoré travailler sur Bruen, l’ai rencontré à Paris, ai une belle correspondance de travail avec lui, et ai traduit cinq superbes romans pour lesquels je suis reconnaissant.

Un beau jour (je m’interroge sur les raisons, je crois en grande partie financières, les livres ne rapportant pas assez), l’éditeur a décidé de ne plus faire traduire Ken. Il y avait deux séries de livres essentiellement, les deux ont été touchées. Le Jack Taylor suivant a été acheté par Fayard, à qui j’ai fait offre de travail car je voulais vraiment suivre la série, mais on m’a répondu que l’on faisait confiance aux traductrices de la maison. J’en ai touché un mot discret à Ken qui n’a pas réagi. Pas davantage que son agent littéraire français.

Ce sont donc ces deux traductrices qui ont travaillé sur le livre que vous citez, mais pas sur les suivants qui n’ont jamais été traduits. Je n’en sais pas plus. Mais j’aimerais reprendre et harmoniser la série de mon ami Jack Taylor.

10. Quels sont vos rapports avec vos collègues ? La confrérie est-elle solidaire ?

Nous travaillons enfermés dans notre bureau, nous ne faisons guère de nouvelles connaissances au fil du temps. En plus de 813, je suis membre de l’Association des Traducteurs Littéraires de France, d’ATLAS en Arles, de la Société des Gens de Lettres. Mais n’ayant jamais eu de tendances administratives, et ayant peu de temps libre, je ne participe pas directement à la vie de ces associations, sinon à différentes rencontres ou conférences organisées ici ou là, et je m’en excuse.

J’apprécie humainement et professionnellement mes collègues Jean-Paul Gratias, Freddy Michalski (hélas décédé il y a deux ans), Jacques Mailhos, Johanne Le Ray, Simon Baril, d’autres encore.

11. Quelle serait la réponse à la question que je ne vous ai pas posée ?

Oui, j’ai l’intention de continuer tant que mon cerveau me le permettra, en ralentissant un peu quand même car ce que j’ai fait ces deux dernières années, et qui n’est pas fini (l’auteur dont j’ai parlé plus haut, quatre romans ; le tome 1 consacré à Sherlock Homes, puis le 2 actuellement et le 3 ensuite : au total 4 romans et 56 nouvelles) a été très exigeant.

Merci à vous qui allez devoir éditer ce magma dont la densité est, j’espère, gage de sincérité et d’amour du métier.

Merci Pierre Bondil de nous avoir accordé un peu de votre temps.

Maintenant, on sait ce qu’il dit… Mais qu’est-ce qu’il fait ?

3 Holmes sinon rien

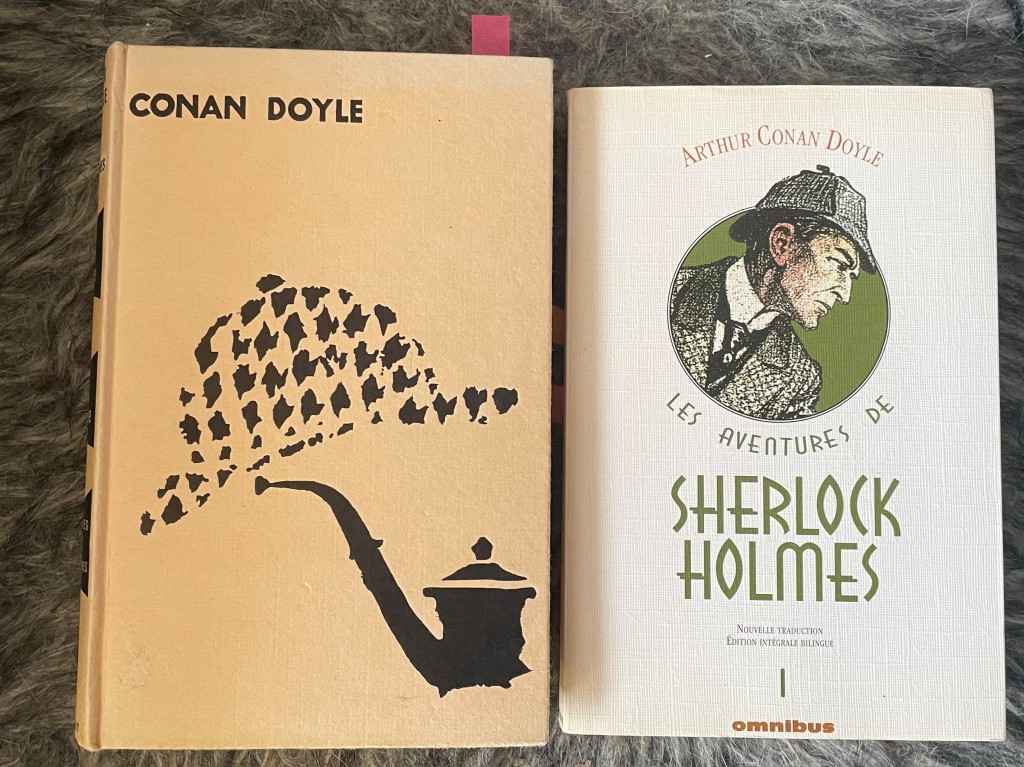

Le dernier travail de Pierre Bondil qu’il m’ait été donné à lire, c’est la retraduction de Sherlock Holmes de Conan Doyle (1859-1930) dans une nouvelle collection de Gallmeister, LITERA. Le projet est de retraduire, comme le dit Pierre Bondil dans l’entretien que vous venez de lire, « au total 4 romans et 56 nouvelles« , c’est colossal et surtout (mais après Poe, rien n’effraie Pierre Bondil) vertigineux de s’attaquer à un mythe aussi encombrant que dangereux tant le canon qui le protège est toujours prêt à tirer à boulets rouges si vous écornez les pages du grand escogriffe du 221B Baker street. Les lecteurs, les lectrices et Dieu sait s’ils sont tatillons, si elles sont précieuses, ont en tête une version et les en faire changer n’est pas chose aisée ni sans risque. J’y reviendrai en évoquant les traductions de Bernard Tourville (1909-1980) dans Œuvres complètes chez Laffont (1959), Eric Wittersheim* (2005, Omnibus ou Sherlock Holmes Collection 2021) et, of course, Pierre Bondil (Gallmeister, LITERA, 2023)**.

* Le Monde, Sherlock Holmes, version originelle

** Je ne possède pas celles de Catherine Richard (Le Masque)…

Une brique dans le mur de la littérature mondiale

Je voudrais d’abord évoquer le plaisir. Plaisir de lire sur « papier bible » dans une présentation soignée, voire luxueuse, les aventures de la machine à déduire. LITERA, c’est son nom, va décliner ses gammes au plus haut dans ce qu’il est convenu de nommer les classiques de la littérature (Twain, Austen, Tolstoï et, donc, Doyle) dans une facture qu’il faut plus appeler objet que livre. Chaque volume s’insère dans un coffret épuré et coloré qui fait de « chaque œuvre » une brique d’un mur qui devrait monter au firmament « des histoires hautes en couleur de la littérature mondiale », soigneusement retraduites pas des « spécialistes passionnés » pour des raisons « d’ancienneté, d’interprétation et de qualité » des anciennes traductions et composées en Mrs Eaves sur du papier Primapage ivoire 50-60 g et Salzer Eos naturel 80 g*. Prochaines briques : Dumas, Stevenson, Scott Fitzgerald et Dostoïevski.

* Tous les détails techniques de fabrication sont en ligne.

Holmes l’increvable

Sherlock Holmes est un héros (créé en 1887) récurrent qui déclenche plus l’admiration que l’empathie et dont l’immortalité a même empêché son créateur de l’éliminer. Il a bien essayé de le noyer dans les chutes du Reichenbach (Le dernier problème – The Final Problem, 1891) mais le fin limier, de ce mauvais pas, comme écrivaient les « surréalistes » de Fantomas, s’en est tiré pour réapparaître à l’étonnement bon enfant du Dr Watson dans La Maison vide – The Adventure of the Empty House, plus de dix ans plus tard (1903) – même s’il renaît dès 1901 dans Le Chien des Baskerville – The Hound of the Baskervilles. Plus qu’à la tristesse et à la nostalgie de Conan Doyle, Sherlock Holmes doit sa renaissance au lobby intensif et impétueux des lecteurs et lectrices de Strand Magazine (dirigé par l’éditeur George Newnes).

« C’est par les nouvelles que le personnage de Sherlock Holmes se fera réellement connaître du grand public. » (page XXIV de la préface)

Retrouver le couple infernal du candide Watson (narrateur qui tient le rôle du lecteur, étonné) et de l’impétueux détective (héros qui tient le rôle de l’auteur, ironique) est toujours un plaisir. Et si l’image reste sépia, le ripolinage de la nouvelle traduction de Pierre Bondil lui redonne un semblant de jeunesse. Pour cela, j’ai testé trois versions (je n’ai pas la prétention de juger mais celle de ressentir) : la traduction de Bernard Tourville (BT) dans Les Œuvres complètes de Sherlock Holmes (Laffont, 1979), celle d’Éric Wittersheim (EW) pour Omnibus (2005), Les Aventures de Sherlock Holmes (édition intégrale bilingue) et celle de Pierre Bondil (PB) pour LITERA chez Gallmeister, Sherlock Holmes I (2023). Le temps, la langue, le talent me manquant, je me suis contenté de (re)lire (pour cet article) triplement Un scandale en Bohème et de vous livrer mes impressions de lecteur.

Un scandale en Bohème en triple vision

Un scandale en Bohème – A Scandal in Bohemia (juillet 1891, 1892 dans Les Aventures de Sherlock Holmes – The Adventures of Sherlock Holmes) est la première des 56 nouvelles mettant en scène Sherlock Holmes après Une étude en rouge – A Study in Scarlet, 1887 et Le Signe des quatre – The Sign of the Four, 1890.

Souhaitant revoir son ami Sherlock Holmes, le Dr Watson se rend au 221B Baker Street et y trouve un Holmes excité à l’idée de recevoir un inconnu lui ayant envoyé une lettre « sur une question de la plus haute importance« *. Cette question (p.399, PB) est un problème chez EW et une affaire chez BT. On sait par avance qu’Holmes va être confondu par une femme dès l’incipit** : « Pour Sherlock Holmes, elle est LA femme. » (BT, page 295) Pour EW, « elle sera toujours la femme ». Le « la » perd ses majuscules, mais gagne des italiques (comme dans la version originale). Pour PB, « elle est toujours la femme » mais le verbe perd son futur et retrouve le présent.

* « …upon a matter of the very deepest moment. » (édition intégrale bilingue d’Omnibus, page 394) Toutes les références du « texte original » sont précisées dans Note sur la présente édition.

** « To Sherlock Holmes she is always the woman. » (édition intégrale bilingue d’Omnibus, page 388) – le « the » étant là aussi en italique.

Ce ne sont, vous l’aurez compris, que quelques « détails » (mais tout est affaire de détails), presqu’annexes mais qui témoignent d’une époque où en 1959, on adapte pour une meilleure lisibilité, en 2005, on respecte et en 2023 on précise en recontextualisant. Car le travail de Pierre Bondil est aussi pédagogique que respectueux ; il indique dans des notes de bas de page, précise ce qu’il est bon de savoir quand on lit ce qu’écrivait Conan Doyle à la fin du XIXème siècle et va jusqu’à traduire les dédicaces et exergues : Les Aventures de Sherlock Holmes sont dédiées « À mon ancien professeur Jospeh Bell*, D, &c. 2 Melville Crescent Edinbourg ». (p.391)

* qui a servi comme modèle et a nourri le personnage de Sherlock Holmes (préface, page XVII).

Ainsi, préfère-t-il respecter et contextualiser au lieu d’adapter et pour aider à la lecture, il précise en bas de page. L’acceuil de Holmes* envers le Dr Watson n’est pas « expansif » mais il offre un cigare et lui indique qu’il peut utiliser « un tantalus et un gazogène » (p.396, PB). Kezaco ? BT trouve aussi Holmes discret : « il ne me prodigua pas d’effusion » mais « toutefois » lui offre un cigare et lui « désigna une cave à liqueurs et une bouteille d’eau gazeuse » (p.297). Chez EW, l’attitude de Holmes n’est « pas très chaleureuse » mais avec le cigare lui « désigna la cave à spiritueux et une bouteille d’eau de Seltz » (p.391). Si on comprend mieux avec les traductions de BT et EW, on est plus avisé avec la note de bas de page de PB : « Tantalus ou tantale, généralement deux ou trois carafes contenant de l’alcool, masquées ou non par du verre ou du bois, avec des verres, le tout équipé d’un système de verrouillage interdisant aux domestiques de se servir. Le gazogène dont il s’agit ici sert à gaifier les boissons. » Je crois que le travail de PB donne ce plus qui nous permet d’être au 221B Baker Street aux côtés de Holmes et Watson ; on entend les bouteilles tinter et le gaz bouillonner.

* « His manner was not effusive. » « …and indicated a spirit case and a gasogen… » (p.390, Omnibus, opus cité)

On peut aussi évidemment glisser sur ces choix et, après avoir terminé Un scandale en Bohème attaquer la nouvelle suivante : La Ligue des rouquins (BT et EW) nommée La Ligue des roux par PB (et placée d’ailleurs après Énigme identitaire et non pas avant comme chez BT et EW)… Les détails ont la peau dure. Et surtout la lecture entraînant la lecture, le travail de Pierre Bondil a surtout une conséquence roborative : on a envie de relire l’œuvre complète. Je serais au rendez-vous du tome II.

Je pense que ce travail aura l’heur de plaire aux farouches spécialistes et défenseur du canon holmésien* et guidera les lecteurs et lectrices vers un Conan Doyle plus visible ou au moins plus vrai car mieux compris par le talent d’un homme, d’un soutier, qui s’est mis « les mains dans le cambouis jusqu’aux coudes »** pour nous permettre de voyager dans ce Londres interlope, capitale d’une Empire qui ne sait pas encore qu’il périclite et d’une société qui sait déjà qu’elle développe les inégalités engoncée dans ses certitudes que l’auteur assène comme on repasse à l’amidon un col de chemise.

« Car les enquêtes sont toujours l’occasion d’entrapercevoir, derrière le modèle policé de la société victorienne, un univers beaucoup plus trouble, fait de haines familiales, de manipulations et de pulsions. » (préface, page XXX)

Car oui, Conan Doyle est un homme de la fin du XIXème (et du début du XXème) et ses positions (« Conan Doyle était ni plus ni moins raciste que ses contemporains, certaines de ses formulations peuvent choquer beaucoup de gens aujourd’hui.« **) ne l’empêchent pas de livrer, avec cette œuvre « policière » un état des lieux de l’Europe et plus particulièrement de l’Empire britannique et de bouleverser la littérature du genre avant que les Pulps ne la dynamitent.

* ce sont des gens sérieux, la preuve…

** cf entretien avec Pierre Bondil

François Braud

+++ de Sherlock Holmes ? Lire le CDAP, D comme Doyle, L’Affaire du ticket scandaleux (BD)…

je remercie les éditions Gallmeister et Olivia Castillon de m’avoir envoyé le service de presse, Sherlock Holmes I, Conan Doyle, traduit par Pierre Bondil, Gallmeister, LITERA, 2023, 840 pages, 42€ (préface de Matthieu Letourneux + Chronologie + Note sur la présente édition)

Oh merci pour ce merveilleux entretien et pour cette explication de texte ! 😀

J’aimeJ’aime

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre M (Troisième partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre M (Quatrième et dernière partie) | bro blog black

Pingback: « Je suis un soutier du noir (Pierre Bondil) | «bro blog black