Irrémédiablement noir

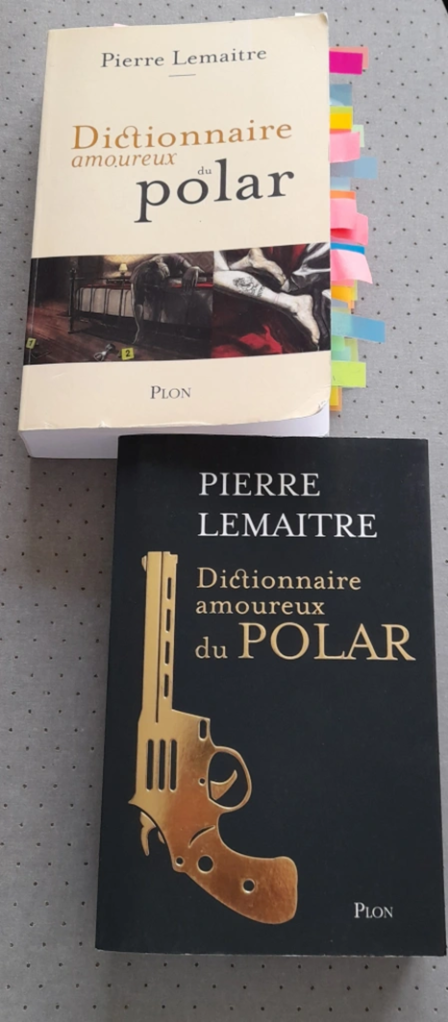

Ce projet de « Contre dictionnaire amoureux du polar » (CDAP) est un projet à long terme, très long terme. Il se veut un hommage critique au Dictionnaire amoureux du polar (DAP) de Pierre Lemaitre (Plon), lauréat du trophée 813 Maurice Renault récompensant un ouvrage mettant en avant « le genre que nous aimons »*, « notre objet de passion »**. J’ai relevé le défi de bâtir un contre dictionnaire au sien, un codicille ou plutôt un complément, pas qu’une exégèse ni qu’une critique. Ni éloge, ni hagiographie, ni panégyrique, mais pas non plus de pamphlet, de satire, de diatribe. Juste une petite porte entrouverte par l’auteur dans laquelle je me suis engouffré : « Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire de ce que j’aime, et encore n’ai-je pas pu mettre tout ce que j’aime. » (introduction, page 11). J’ai donc relevé la gageure de combler, de réparer, de contester et, inévitablement, de construire le dictionnaire de ce que j’aime, et encore, sans pouvoir y mettre tout ce que j’aime et avec une difficulté supplémentaire, c’est de ne pas pouvoir (vouloir) revenir en arrière une fois la lettre publiée (pas de vision générale avant la fin). Ce sera le CDAP d’un critique mais aussi celui d’un éditeur (La Loupiote), auteur, directeur de festival (du polar à La Roche-sur-Yon – 85), rédacteur d’une revue (Caïn) et de tous ses souvenirs. Ce sera avant tout le CDAP d’un hannibal lecteur. Chaque lettre donnera lieu à deux parties : une critique des entrées de Pierre Lemaitre et un développement de celles qu’il aurait pu/dû y mettre. Voilà. L’hommage est sincère mais la langue n’est pas de bois. Le maître me pardonnera. FB

* JP Manchette ** JB Pouy

À qui avez-vous affaire ? bio-biblio-2022

Si vous avez manqué le début… (ne manquez pas la fin au moins…)

C’est déjà du passé…

Lettre A, Partie 1 / Télécharger ? je clique là (ABC du métier (L’) / Alcool / Alibi)

Lettre A, partie 2 / Télécharger ? je clique ici (Amila – Meckert / Arme du crime)

INVITÉ La contribution au CDAP : A comme Amila par Didier Daeninckx (auteur de romans noirs : Rions noir, avec Jordan, Creaphis)

Lettre A, partie 3 / Télécharger ? C’est là (Arnaud / Auster / Avis déchéance – Akkouche / Aztèques dansants – Westlake)

Lettre B, partie 1 / Télécharger ? C’est par là (Baronian / Bataille des Buttes-Chaumont (La) – Jonquet / Battisti / Bête et la belle (La) – Jonquet / Bialot / Bible)

INVITÉ La contribution au CDAP : B comme Battisti par Gérard Lecas (auteur de romans noirs : Deux balles, Jigal)

Lettre B, partie 2 / Télécharger ? Je clique là (Black Blocs – Marpeau / Blogs / Brève histoire du roman noir (Une) – Pouy / Brouillard au pont de Bihac – Oppel / Bruen)

INVITÉ La contribution au CDAP de Jean-Bernard Pouy (auteur de En attendant Dogo), B comme Bruen.

Lettre C, partie 1 / Télécharger ? Je clique ici (Ça y est, j’ai craqué – Dessaint / Cadavres ne portent pas de costards (Les) – Reiner / Caïn / Canardo / Cette fille est dangereuse – Granotier / Chuchoteur (Le) – Carrisi / Chute)

Lettre C, partie 2 / Vous pouvez télécharger le post (Classer/déclasser, Codes et des poncifs, Condor (Le) – Holmas, Michael Connelly)

Lettre C, partie 3 / À télécharger, là (John Connolly, Contrat, Cosmix banditos – Weisbecker, Coup du bandeau, Couverture (4ème de), Critique, Cuba, Cummins et BACK in ABC).

INVITÉ La contribution au CDAP : C comme Connolly par Pierre Faverolles (blogueur blacknovel1)

Lettre D, partie 1 / Téléchargez ? (Dahlia noir (Le) – Ellroy, Damages – Kessler, Kessler et Zelman, Del Árbol (Victor), Delestré (Stéfanie), Der des ders (Le) – Daeninckx et Dexter – Lindsay/Manos Jr)

La contribution au CDAP : D comme Dahlia noir (Le) – Ellroy – par François Guérif (éditeur Rivages, Gallmeister)

Lettre D, partie 2 / À télécharger, ici (Dicker Joël / Dictionnaire Amoureux du Polar (Le) de Pierre Lemaitre / DILIPO (Le) dirigé par Claude Mesplède / Divulgâcher, Donneur (Le) – Akkouche / Doyle (Conan) / Drôles d’oiseaux – Camus.

INVITÉ La contribution de Frédéric Prilleux au CDAP (auteur et spécialiste BD polar, blogueur bedepolar) : D comme Dredd (Le Juge)

Lettre E / Cliquez là pour télécharger (Edogawa Ranpo, Encrage, Été (L’) ou le polar lecture facile et Excipit (et incipit)).

IINVITÉ La Contribution d’Éric Libiot (journaliste écrivain – Clint et moi, On a les héros qu’on mérite) au CDAP avec le E de La Disparition de Perec et Echenoz.

Lettre F / Téléchargez le post là (Fanzine, Fausse piste de Crumley, Faux roman policier – Grand maitre de Harrison, Festivals, Fight Club de Palahniuk).

Lettre G, partie 1 / Cliquez là pour le téléchargement (Gang de la clé à molette (Le) d’Abbey, Gendron, Goodis).

IINVITÉ La Contribution de Philippe Claudel (auteur : Les âmes grises, Le Rapport de Brodeck, Crépuscule, pour Edward Abbey).

Lettre G, partie 2 / Téléchargez ici ((Le) Grand monde de Pierre Lemaitre, (Le) Grand soir de Gwenaël Bulteau, (Le) Grand sommeil de Raymond Chandler et le film d’Howard Hawks et Jean-Christophe Grand G (Grangé)).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Hélène Martineau, libraire des Instants Libres au Poiré sur vie (Le Grand monde de Pierre Lemaitre)

Lettre G, partie 3 / Le téléchargement, c’est là (Gravesend de Boyle, Jean-Paul Guéry – La Tête en Noir, Gunther – héros de Philip Kerr, Jeanne Guyon – Rivages).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Stéphanie Benson, auteure (collection Tip Tongue) pour Bernie Gunther de Philip Kerr.

Lettre H, partie 1 / Cliquez ici pour le téléchargement (Haine pour haine (Eva Dolan), Happy Valley, Hardy Cliff (Peter Corris), Hannibal et Harris Thomas, Hole Harry (Jo Nesbo) et Himes Chester (Harlem).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Thierrry Maricourt, auteur (Hautes conspirations, La Déviation), spécialiste des littératures nordiques pour Jo Nesbo.

Lettre H, partie 2 / Télécharger la lettre : Hinkson Jake, Homme qui marchait sur la lune (L’) / Howard McCord, Homos privés & flics, Huit cent treize et Humour.

INVITÉ La Contribution au CDAP de Francis Mizio, auteur (Au lourd délire des lianes) pour « Polar humoristique : ce devrait être quoi le job ? »

tome 18

SOMMAIRE

1. Le I par Pierre Lemaitre

avec …

Le coup de cœur : Incardona

Le coup de plume : Izzo

Le coup de griffe : aux anciens flics qui écrivent… aux auteurs de polars qui lisent des polars et à l’appropriation culturelle….

Le coup de corne de brume : Irish

2. Le I par François Braud

Au programme du I : I got my mogette working de JB Pouy, Ikigami de Motorô Mase, In8 – avec un 5/5 de Josée Guellil, Ippon de Jean-Hugues Oppel et Iran. Sans oublier La Contribution de Jean-Hugues Oppel sur la littérature jeunesse et son bestseller Ippon.

I par PL (Pierre Lemaitre)

Le coup de cœur

« Un homme de paille inconnu jusqu’ici [et peut-être qu’il le restera, on verra comment évolue notre histoire]. » Joseph Incardona, cité par Pierre Lemaitre (page 327)

l y a quelque chose de démiurgique, voire de cosmogonique à imaginer qu’on est pour quelque chose dans le succès d’un autre. Ça rejaillit toujours un peu. Pierre Lemaitre, comme les autres, pense que dans le succès de La Soustraction des possibles* de Joseph Incardona il « pourrai[t] y être pour quelque chose, il n’avait pas de supporter plus zélé » (page 327) Je le comprends. Marcus Malte ne doit son Prix Fémina qu’à moi.

Incardona, « né en 1969, de père sicilien et de mère suisse (…) a appris très tôt à se méfier de Berlusconi et du secret bancaire. Inconstant, angoissé, maniaco-obessionnel, hypocondriaque » il est « écrivain, scénariste et réalisateur ». (page 328) et PL est « à la fois jaloux, impressionné, enthousiasmé » (page 327) par son travail, à un tel point qu’il avoue : « Si j’avais eu l ‘idée de ce roman*, je n’aurais jamais osé l’écrire. » Il faut dire que l’auteur se permet « la complicité avec le lecteur », le « commentaire sur l’action » et un « anticonformisme, touche-à-tout » qui rend la lecture de ses œuvres particulièrement troublante, sensible et ironique.

Joseph Incardona n’a pas le succès ni la reconnaissance qu’il mérite mais ses lecteurs et lectrices sont difficiles et fidèles, peut-être parce qu’il « remet chaque fois la donne en jeu. Le lecteur qui s’attend au même livre sera désarçonné. » et il ajoute : « J’avoue que, d’un point de vue commercial, ce n’est pas une stratégie gagnante, mais bon, c’est comme ça. » (page 328)

+++ de Joseph Incardona sur bbb : Lonely Betty et Les Corps solides.

Le coup de plume

« Marseille n’est pas une ville pour touristes. Il n’y a rien à voir. Sa beauté ne se photographie pas. Elle se partage. Ici, faut prendre parti. Se passionner. Être pour, être contre. Être violemment. » Jean-Claude Izzo (Total Khéops)

l était un des rares poètes du noir français à l’image d’Irish selon Pierre Lemaitre (page 339) : « Sa trajectoire, ses ruptures, sa sensibilité sans cesse giflée par le quotidien, dont se ressent se littérature, tout le confirme : Jean-Claude Izzo était d’abord un poète. » (page 340)

« Sur les traces de Rimbaud », « engagé » volontaire ou refusant « l’appel en raison de ses convictions pacifiques », « la biographie d’Izzo balbutie un peu ». Il milite à Marseille et travaille à La Marseillaise quand « il quitte sa femme en 1978, La Marseillaise en 1979, le PC en 1981. » Poussé par Le Bris et Raynal, Jean-Claude Izzo écrit Total Khéops et entre à la Série noire pour leurs 50 ans respectifs, en 1995. Un roman « travaillant le contraste permanent entre ombre et lumière, entre pessimisme et hédonisme, entre noirceur de la désespérance et luminosité de cette ville de Marseille dont il a fait le véritable personnage de ses romans, comme Chandler l’a fait avec Los Angeles ». Marseille, qu’il chérissait aveuglément comme tout amateur de l’OM qui ferme les yeux quand on parle de Tapie, était pour lui « un lieu où n’importe qui, de n’importe quelle couleur, pouvait descendre d’un bateau, ou d’un train, sa valise à la main, sans un sou en poche, et se fondre dans le flot des hommes. » Fabio Montale, son héros récurrent traversera aussi Chourmo et Solea avant que de n’en pas survivre. Mais il n’en finit pas de nous hypnotiser tant « tant de phrases d’Izzo prennent l’allure de proverbes. » (Nadia Dhoukar) Il est des hommes qu’on ne pleure pas tant on est heureux de les avoir connus et côtoyés. Mort en 2000, Jean-Claude « avait cinquante-quatre ans. Un poète. Jusque dans sa trajectoire météorique dans l’univers du roman noir. »

Le coup de griffe

Colonisation culturelle, lire, écrire et critiquer le roman noir

gualmente. Pierre Lemaitre signale que Sherman Alexie, amérindien, est « très sévère sur la vision romantique et stéréotypée que l’on donne des Indiens, réduits à des « sauvages » écolos amoureux de la nature, il dénonce ces lieux communs qu’il considère comme de la colonisation culturelle (c’est ce qu’il reproche notamment aux romans de Tony Hillerman) » qu’encense PL quelques pages plus haut. Et quelques pages plus loin, il pique un peu : « Dans Indian Killer, les Blancs sont violents, stupides, intolérants et racistes, ce qui a poussé certains à taxer Sherman Alexie de « nationalisme rouge » qui encourageait l’expression de la haine indienne. » (pages 331-332). Balle au centre.

Pas tout à fait, l’engagement donne une nouvelle matière à malaxer. « Quand j’ai lu [la] déclaration*, j’ai failli m’enfuir en courant. Le monde du polar est rempli d’anciens flics qui grillent d’impatience de pondre un livre, pensant – avec une naïveté qui traduit parfois un manque de culture littéraire assez criant – qu’il suffit de savoir écrire et de connaître pour romancer. » (pages 325-326) Coup de marteau supplémentaire sur le clou du polar avec Indridason, page 336, qui « écrit des polars mais n’en lit jamais. « C’est comme si vous étiez chauffeur de taxi à Reykjavik et que vous passiez vos vacances d’été à faire le tour de l’Islande en taxi. » Pas faux. »

* « J’avais vraiment envie de raconter ma police (…), celle que j’ai vécue, de rendre hommage aux vrais hommes de terrain, à notre travail méconnu. » Alex Deniger, I Cursini.

Et qui suis-je moi pour passer pour un critique ?

Le coup de corne de brume

« Comme dans un roman de William Irish. »

l est mort, après onze années reclus dans sa chambre d’hôtel, seul, « alcoolique et diabétique, taraudé par une homosexualité qu’il peine à assumer », amputé « dans un fauteuil roulant ». Cornell George Hopley-Woolrich avait pris pour pseudonyme William Irish. Il meurt en 1968 à 64 ans « comme dans un roman de William Irish. » (page 339). Aussi cabossé qu’un de ses personnages.

Tout le monde connaît Fenêtre sur cour, La Sirène du Mississippi, J’ai épousé une ombre, La mariée était en noir grâce au cinéma mais peu savent que ce sont des œuvres de William Irish. Pourtant, « n’importe quel romancier lisant les romans de William Irish ou des nouvelles reste pantois devant la qualité des intrigues, la force des situations. » (page 338) Irish est à part, et c’est peut-être pour ça, qu’il ne retient pas l’attention qu’il mérite et PL s’en désole : « il y a chez [lui] un écrivain qui dispose d’un palette rare. Ses suspenses sont parfaitement construits et conduits. ». À part la reconnaissance du cinéma, la France lui a attribué en 1954 le Grand Prix de littérature policière pour Un pied dans la tombe. « La lumière ne se fait que sur les tombes » gueulait Léo Ferré. Même pas ici. C’est pour cela qu’un bon coup de corne de brume, une poursuite lumière bien placée peut permettre d’illustrer une devise chère à bbb : un auteur n’est mort que quand on ne le lit plus. Vous savez ce qu’il vous reste à lire….

I par François Braud

ncarné par une phase amaigrissante, l’alphabet de PL ne comporte que 6 notules à la lettre I et n’en aura que 4 à J et 2 à K avant que le régime ne vole en éclats avec pas moins de 33 occurrences à M. I offre alors 4 auteurs : Incardona, Indridason, Irish et Izzo et 2 titres ; I Cursini et Indian Killer.

J’aurais aussi choisi Incardona et Izzo, le premier pour son inventivité narrative, le deuxième pour son humanité maladive. En revanche, j’aurais sans doute oublié Irish, que j’ai lu autrefois et que PL m’a donné envie de relire, j’explorerai bien ses nouvelles d’ailleurs rien qu’après avoir lu cette phrase : « Ces personnages cabossés n’existent jamais plus que le temps d’une nouvelle, donnant aux récits d’Irish une fulgurance surprenante. » (page 337) Quand à Indridason, il reste un mystère pour moi, j’y suis hermétique et n’arrive à y mettre qu’un orteil pour le ressortir aussitôt et aller aborder d’autres rivages. Je sais bien qu’il va falloir que je me jette à l’eau – surtout avec Islande qui s’approche – sans me cacher derrière ma serviette afin d’avoir des arguments autres et plus solides que l’herméticité, j’en conviens. À suivre donc sur bbb, Irish et ses nouvelles et des nouvelles d’Indridason, promis.

Je connaissais I Cursini mais ne l’avais pas lu et, j’en suis désolé, mais je ne vais pas l’ouvrir je pense de sitôt car question corse, j’ai Pedinielli et question flic Philippe Isard (à venir, I, partie 2). Et je doute que cet Alex Deniger soit de la trempe de ces deux-là, je ne sais pourquoi, il me fait en effet plus penser à un flic qu’à un écrivain, à Borniche qu’à Pagan. Total préjugé, j’assume, il faut aussi faire des choix fussent-ils subjectifs et aberrants (couverture, prix, collection, 4ème de couv en sont d’autres…) dans la production pléthorique mais je garde I Cursini sous le coude, on ne sait jamais, je ferai amende honorable si jamais je me suis trompé, promis.

I got my mogette working (Jean-Bernard Pouy)

« Tu ne sais même pas qui est Yvette Furneaux. »

l faut toujours se méfier des mots, des couleurs et des goûts. S’ils ne se partagent pas toujours, ils peuvent même s’affronter de manière pas si fraternelle.

illustration de Jean-Bernard Pouy

Cette nouvelle a une histoire personnelle qui explique en partie sa présence ici et qui la dépasse je crois. Au Festival du Polar de la Roche sur Yon en 1991, nous avions décidé d’éditer un recueil de nouvelles et demandé aux auteurs invités de nous en écrire une. JiBé Pouy nous a envoyé ce texte au titre hallucinant qui mettait à la une ce haricot blanc vendéen se mangeant sur des grillées de pain de deux, beurrées et moutardées, e/ ou avec du jambon (Petitgas IGP – Bio) de pays accompagné d’une fillette de rouge, un mareuil par exemple. Dans l’introduction, l’auteur nous fait des clins d’œil à mon frère et à moi (multipliant les références : Le Poiré sur vie où j’habite, deux frères, dont l’un a été objecteur de conscience, ce que j’étais lors du premier Festival du Polar à La Roche sur Yon en 1988 quand j’ai connu JiBé…). Vous comprendrez ainsi qu’elle a valeur de souvenir et d’amitié avec la personne « sans qui rien n’aurait été possible ». Mais elle, je crois, dépasse cet événement personnel dans ce qu’elle apporte au genre en déposant, comme un marqueur, un burin, de ce que l’on attend dans le marbre d’un texte noir, court et percutant : une musique, une référence, une chute. Autrement dit, une petite musique de nuit, plutôt Clash que Mozart ici, un style (pusillanime selon JiBé), de la culture en barre tout azimut en bruit (Stones ou Beatles ?), en mots (Chandler ou Hammett ?), en cinéma (Godard ou Truffaut ?) , en eau forte (Wild Turkey ou Jack Daniels ?), en rire (Grogan ou Coluche ?), en peinture (Picasso ou Mondrian ?)… bref en réalité avec des choix* assumés, de mauvaise foi, car y a que ça qui conserve et, enfin, le plaisir de surprendre le lecteur, d’épater la lectrice, si possible, dans les derniers mots. Vous lirez I got my mogette working, vous verrez, ça marche et quel pied !

Lire la nouvelle, là.

* Il y en a 75 (il aurait pu en faire 85, comme le département…).

Ikigami (Motorô Mase)

« Que feriez-vous de vos dernières 24 heures ? »

ncongru mais efficace puisque j’y ai cédé. Ceci n’est pas un manga, c’est un thriller annonçait la pub. Ikigami, préavis de mort (Éditions Asuka) est un manga en 10 tomes recommandé par oüi et 13ème Rue, un « thriller d’anticipation sociale terrifiant de réalisme ». La 4ème de couverture est aguicheuse : « Dans notre pays, une loi entend assurer la prospérité de la nation en rappelant à tous la valeur de la vie. Pour ce faire, un jeune sur mille entre 18 et 24 ans est arbitrairement condamné à mort par une microcapsule injectée lors de son entrée à l’école. Lorsque l’on reçoit l’Ikigami, c’est qu’il ne nous reste plus que 24 heures à vivre. Mais à quoi passer cette dernière journée, lorsqu’on n’a pas eu le temps de faire sa vie ? »

Fujimoto est un livreur, le messager de l’Ikigami « le préavis de mort indiquant le jour et l’heure exacte du déclenchement du dispositif » en remet chaque moi entre deux et trois. Il est fier de faire ce « travail indispensable à la prospérité de la nation » mais doute de ce « devoir honorable ». Le livreur qui avait protesté contre cette loi car sa sœur y avait succombé n’a-t-il pas été immédiatement « capsulé » comme « élément séditieux » ?

Série dystopique dans laquelle on suit le sort de deux personnes par tome à qui Fujimoto vient de livrer l’Ikigami et aussi le cas de conscience qui pèse sur Fujimoto. Il y a toujours un état civil derrière un numéro. Avant de livrer l’Ikigami, Fujimoto est mal à l’aise : « Préalablement à la livraison de l’Ikigami, il faut jeter un coup d’œil aux détails de la vie de l’intéressé. Mais cette documentation, j’hésite toujours à la regarder. Je perçois trop l’être humain qui se cache derrière ce numéro d’état civil. » Et au moment où s’achète la mission de Fujimoto commencent alors les dernières 24 heures de la vie d’un.e condamné.e.

Et si jamais il leur viendrait l’idée de commettre un acte répréhensible, c’est sur leur famille que retombe l’opprobre, l’amende, le déshonneur.

La série aborde évidemment l’obéissance, l’iniquité et la finitude humaine. Elle dissèque la machine mais s’intéresse à ceux et celles qui sont broyé.es.

Ce monde, celui de l’Ikigami, c’est le nôtre avec les curseurs poussés, le sacrifice élevé en vertu, la mort en grande leçon de vie, le « ça n’arrive qu’aux autres » brandi en idéologie veule. La machine étatique et administrative écrase les grains de sable en anonymant tous les éléments qui la servent. La déresponsabilisation des uns pour l’élimination des autres. Il faut choisir son camp : victime ou bourreau. C’est là la force glaçante des sociétés que nous prédit Motorô Mase mais c’est aussi le retour de l’histoire et de la banalité du mal.

Si vous ne devez lire qu’un manga dans votre vie, ce pourrait être celui-là (ou tout autre de Urasawa*, comme Monster – 3 000 pages ! -, mais pour ça, rendez-vous en lettre M).

Ikigami, tomes 1 à 10*, Motorô Mase, Asuka Éditions, 2008 à 2012, réédition de 2015 (9€99 le tome)

* ALIBI, Dossier spécial Manga, #14, été, 2023, 162 pages, 19€, page 38 à 41 : Naoki Urasawa, feuilletoniste du troisième millénaire, Vincent Brunner

** livres achetés en librairie.

In8

nlassablement, au pays de Maupassant, il faut se battre pour mettre en avant nouvelles, novellas et romans courts. C’est navrant. Je le sais bien, je me suis battu avec La Loupiote pour défendre le format. Comme si le lecteur avait l’impression qu’on allégeait le produit ou que la lectrice n’en avait pas pour son argent alors que c’est tout le contraire. Une nouvelle, une novella ou un roman court, c’est du condensé. Un peu comme le café : court, noir et serré.

Les Éditions In8 travaillent à cela, nous donner la substantifique moëlle de l’idée, le diamant, le brut, comme un crachat ou un baiser.

Le monde tel qu’il est

La collection Polaroïd est une pleine réussite. Dirigée par un maître de l’ironie mordante et du désespoir sombre et qui écrit les textes qui font la longueur qu’ils doivent faire, Marc Villard* – et qui, donc, publie le même genre de textes avec l’ouverture qui sied à celui qui veut nous dire le monde – la collection Polaroïd offre dans des écrins joliment composés quelques pépites, dont j’ai souvent parlées.

* « Durant dix ans j’ai écrit exclusivement de la poésie. J’ai appris à dégraisser, à rogner, à ne conserver que l’épine dorsale du texte. C’est l’expérience poétique qui veut ça. Quand je suis passé à la fiction, mes textes étaient courts, évidemment. La nouvelle me tendait les bras. Même mes romans sont courts. Je pense arriver à dire beaucoup de choses mais il faut suivre : si tu rates deux lignes, tu es mort. », source : site de Marc Villard.

Maitre de cérémonie d’Hervé Mestron. Tout est ciselé dans ces 71 pages, le ton, noir, drôle, acerbe, le phrasé accrocheur, facile, perturbant d’honnêteté, l’adresse permanente au lecteur l’implique, la confidence du narrateur fait de la lectrice une complice, le récit, linéaire, déroutant, effarant. On va de surprise en surprise, sans lâcher le livre jusqu’à l’épilogue délicieusement amoral et profondément révélateur. (71 pages, 2021, 8€90)

Maurice de Jérémy Bouquin. L’auteur démontre en quelques pages les dommages causés à l’enfance (un cadeau ?), les ratés de l’institution pour la protéger, notre coupable ignorance et l’unique solution qui s’offre souvent à eux : la solidarité. (80 pages, 2020, 8€90)

Petite plage d’Anne Secret. L’auteure porte bien son nom, une part de mystère enrobe souvent ses récits comme si le lecteur devait travailler un peu, apporter sa part de vérité à la fiction, pour réussir le puzzle. (76 pages, 2022, 8€90)

Donneur de Mouloud Akkouche. L’auteur dépeint le portrait de deux êtres en perdition, par le fond, qui vont, en s’opposant dans ce présent dont ils ne veulent pas, s’affronter passé contre passé, se reconstruire pour aller de l’avant, se confronter à l’avenir. Le tout est servi par une écriture qui va au cœur, tranche dans le vif et porte la sincérité en étendard. (91 pages, 2019, 8€90)

Le Bar parfait de Jean-Bernard Pouy. « – Un verre de vin blanc, s’il vous plaît. – Muscadet ou sauvignon ? – Au revoir monsieur. Et je suis sorti du rade. Faut pas pousser. Y a toujours, quand même, au moins, du Mâcon, du petit Chablis, du Cheverny ou du Quincy… » Quand on cherche on trouve mais quoi ? ça c’est autre chose… (65 pages, 2011, 11€)

Cannisses de Marcus Malte. Le bonheur, pourquoi ils y ont droit, eux, les voisins, et pas moi, hein ? Derrière les canisses, la douleur monte. Y aurait bien un moyen de la stopper : « Et si on échangeait ? » (84 pages, 2012, 12€)

Non more Natalie de Marin Ledun. 28 novembre 1981, Natalie Wood se noie alors qu’elle était sur le yacht de son mari, Robert Wagner, en compagnie de Christopher Walken. Une autre personne était présent : Marin Ledun. Il raconte. Bluffant. (84 pages, 2013, 12€)

Le congélateur de Pascale Dietrich. Vous apprendrez qu’une voiture peut avoir la saveur d’une madeleine, un congélateur être une arme redoutable, Jean-Pierre un prénom mortel et Maman un produit Findus comme un autre. Rafraichissant, drôle, terrible et percutant. Tout le talent contenu dans une narration n’ayant l’air de rien mais ce rien c’est quelque chose ! (77 pages, 2014, 12€)

Rose Royal de Nicolas Mathieu. Rose boit sa vie, la cinquantaine abîmée. Elle a Marie-Jeanne : « Avec Rose, elles avaient en commun leur âge, leur ras-le-bol des mecs, leurs gosses tenus à bout de bras, et des destins de surplace qu’elle auraient voulus autrement. » Alors le grand amour, quand il débarque et qu’il s’appelle Luc, elle peine à y croire, surtout quand ça commence avec un coup de revolver… (2019, 76 pages, 8€90)

À fond de cale de Dominique Delahaye. Quand on sort de prison, c’est rarement pour y retomber mais faut dire que dehors, le passé n’aide pas et la colère monte… Plutôt crever. (68 pages, 2014, 11€)

* La plupart des titres m’ont été envoyés en service de presse, merci Josée et merci Marc.

La « stratégie hyper-capitaliste du jeunisme éditorial »

Mais In8, c’est aussi des romans comme L’Arrangement qui, si l’on en croit l’In8 Lettre n°102 de mai 2023 recueille une critique dithyrambique. Le premier roman d’Amandine Carini, L’Arrangement, navigue sur un déluge d’éloges critiques : « Libération : Un chef d’œuvre ! Et d’une inconnue du monde germanopratin! Une découverte ! Qui aurait pu décrire avec autant de justesse les grands désordres de notre temps ? Enfin, la littérature ose. Enfin voilà mis en pleine lumière les ravages du néolibéralisme. Carini s’approche des précaires, des invisibles et des sans-dents avec la tendresse des empathiques et la générosité des révoltées. Bravo Camarade ! – Télérama : On est là, on est là ! Faites gaffe les mecs, vous allez passer à la caisse, Carini débarque ! – Causette : Un ovni, une pépite littéraire. Prenez vite la route avec elle, n’attendez pas Noël ! » Sauf que tout est faux. Qu’arrive-t-il à In8 ? Voudraient-ils jouer leur Ellory qui s’autocritiquait en s’autofélicitant sur le net ? Non, juste un énervement. Ils s’expliquent : « Amandine Carini n’a pas écrit ce livre. D’ailleurs, Amandine Carini n’existe pas. Ce roman est signé de Gilles Verdet, qui fêtera ses 71 printemps en juillet prochain (…) Mais en fait, c’est ça le problème : Gilles Verdet n’est pas le perdreau de l’année. Car sitôt L’Arrangement flanqué de son point final, ce coquin d’auteur s’est affublé d’une identité fictive » et « envoie son texte à ses éditeurs habituels. En seulement quelques jours, les propositions d’édition affluent. » alors il « décide de réintégrer son corps et tombe le masque ». « Que n’avait-il fait… ? Les éditeurs, les uns après les autres, retirent leur offre. C’est ainsi qu’un très beau roman finit sa course dans la boîte-aux-lettres d’un obscur éditeur sis au fin fond du Béarn. » Comme quoi on peut se faire passer pour Émile Ajar, à condition de ne pas le dire tout de suite… Et qu’il y a de bons pseudos et des mauvais… Gilles Verdet aurait dû le savoir…

En France, aujourd’hui, dans le monde des Lettres, on juge encore sur le nom, la poitrine, l’âge ou « le CV des postulants (…) leurs antécédents médicaux. Leur plastique (…) leurs manies, la race de leur chien, la couleur de leur frigo (…) » Et d’asséner un coup de tampon sur la « stratégie hyper-capitaliste du jeunisme éditorial ». Vous, je sais pas, mais moi ça me donne envie de lire le roman taxé presque d’appropriation culturelle qui, selon moi, est un concept qui ressemble bougrement à l’objectif de la littérature, non ?

On trouve au catalogue des romans noirs des auteurs de Polaroïd : Dominique Delahaye (Gueules cassées) ou Gérard Alle (Scottish lamento), des romans urbains qui scrutent notre monde (Hervé Mestron, Jokers, Jérémy Bouquin, Colère jaune), d’autres textes qui fleurent la tragédie (Sylvia Cagninacci avec Des îles et des chiens) ou des recueils de nouvelles comme pour cet hommage à Bashung : Des trains à travers la plaine.

« Faction : Parce qu’on ne prend pas les ados pour des cons. »

Et c’est dorénavant une collection de textes jeunesse : Faction. Dirigée par Clémentine Thiébault, la collection veut « donner à lire aux jeunes citoyens que sont les 12-14 ans des livres qui questionnent la noirceur du monde, les impasses de nos sociétés. » J’aime à dire que ce que ce sont des livres avec de vrais morceaux dedans, du polar sans poil aux pattes comme disait Franck Pavloff, un connaisseur (il avait créé Le Furet chez Albin Michel). Faction dit plus joliment que « les auteurs ne modifient pas leurs voix, leur écriture pour se mettre à leur hauteur – nos enfants sont grands. »

* Auteure notamment d’En votre intime conviction (Robert Laffont) – critique à lire ici.

Petits formats 12×18, petits prix, 8€90 mais grande qualité. Et pas de vagues historiettes à énigme résolues par de jeunes adolescent(e)s sur le principe de l’identification cher aux masses éditoriales régies par la loi 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Non, ce sont des romans noirs pour les 12-14 ans qui parlent sans fard du monde, de son état, de ses colères.

J’avais dit là tout le bien que je pensais de L’Enfer* de Marin Ledun, un univers étouffant, suffocant dans lequel la bonté et la beauté qui est en Ahmed montre que ce monde n’était fait ni pour lui ni par nous, alors qu’il n’est, c’est évident, pas fait pour eux mais par eux, et de Eye track* de Sebastien Rutès, une dystopie de 2042 dans une société contrôlée par des œillères, les Eye track, lunettes filtrant et masquant le réel, « tout est fake » où l’on « te montre ce qu’on veut que tu voies » ou comment résister à l’oppression demain en se battant aujourd’hui.

La qualité de la collection se confirme avec La Mer sans le bleu* de Rachel Corenblit. La famille se donne une nouvelle chance de recommencer sa vie mais pour l’ado Éléonore, « c’est du pipeau » : « la vie, on ne la recommence pas. On la poursuit. On l’achève. » (pages 5-6) Dans ce paradis tropical, tout est factice, même « la mer n’est pas bleue. » « Les fleuves y crachent une boue qui a parcouru des kilomètres. » (page 19) Et puis il y a Émile, Milou, le copain d’enfance du père qui vient les chercher à l’aéroport, qui fournit la location, trouve un lave-vaisselle à moitié prix, offre le Ti punch et organise soirées et sorties. « Sa générosité pue ». Si la magie de son père opère sur la gente féminine, celle de Milou est noire car sa proie est plus jeune et il est très tactile. Éléonore le sent, Éléonore le sait : il ne faut pas lui faire confiance : « plutôt crever. »

* livres envoyés en service de presse, merci Josée.

Rachel Corenblit, La Mer sans le bleu, Faction, In8, 2021, 90 pages, 8€90

C’est un texte fort qui ne cache rien du déroulement d’une agression sexuelle, de sa montée à son déroulement et de sa gestion par le témoin, le violeur, la victime et sa famille à ls suite judiciaire. C’est un texte sur l’emprise mais aussi sur le paraître, sur ce que l’on montre, sur ce que l’on tait et sur la frontière mouvante entre les deux. S’il faut parfois savoir se taire, il faut être capable de hurler, même si c’est « du silence qui » sort « des poumons ». (page 34)

Rachel Corenblit dit les mots non pour panser les maux mais pour penser l’action, la réaction, la révolte. Ils ne seront grands que si nous restons à genoux.

Un texte à lire à haute voix : Malencontre de Laurence Biberfeld. « J’étais autrefois une petite fille obèse » (p.5) mais « j’ai perdu trente kilos » et « je suis devenue assistante sociale » (p.9) et je m’occupe de Luiza et de son fils Marco, épileptique, anosmique, asthmatique avec de l’eczéma. Ils vivent avec un furet : « les pauvres, ils sont vraiment inconscients », « ils se rajoutent toujours plus de complications » (p.44) « J’adore mon métier » (p.5) aussi depuis qu’ils ont disparu ces deux-là, je m’en veux. Impuissante Anne.

Changer de misère, ça, c’est fait, du Cap-vert à Paris. Changer d’appartement pour changer de vie, c’est le moment, Luiza en est sûre, en un coup de métro, ligne 13, ça porte chance, ce sera fait sans lézard, à moins de tomber sur un os. Marco n’a pas de papa mais il a maman et Zazou qui se love autour de son cou, le museau sous l’aisselle : « Je suis le Dieu des furets. » (p.16) Un tel trio peut tout affronter : une assistante sociale, les amis de maman qui viennent tard le soir et même de Joaquim le Dingue, alors la vie qui va avec, pensez donc…

Sans misérabilisme ni pudeur, la pauvreté nous donne ici une leçon, l’amour ne suffit pas certes, mais présent, il gonfle les faiblesses, les retourne et ne fait des armes, non contre l’indifférence, contre ça on peut peu, mais envers la destinée. Tout marqueur social n’est pas indélébile, il marque, ça laisse des cicatrices comme les lignes blanches dans le dos de Luiza qu’a tracées Joaquim mais pour avancer faut grandir, hein ? Et pour ça, on se débrouille comme on peut, avec ses armes…

Trois voix, trois langues, trois souffrances se répondent, s’ignorent, se mélangent. Se retrouvent ligne 13 dans le métro pour un voyage qui va les changer à tout jamais.

Laurence Biberfeld, Malencontre, In8, Faction, 2022, 105 pages, 8€90

Ce roman a obtenu le Grand Prix SGDL 2023.

Pour conclure : Comme ton père de Gilles Abier. Le fils pue car il ne se lave pas. Il ne se lave pas car il ne dort pas. Aussi quand le réveil sonne, pas moyen de s’arracher au matelas. La mère fait œuvre de silence face aux débordements violents de son rejeton. Jusqu’au jour où. Au lycée, Loris, 17 ans, agresse une fille de la classe ; il la plaque contre le placo et lui lèche le lobe de l’oreille en lui faisant sentir son aisselle. L’agression est sexuelle. La mère, avant de se murer dans son silence préféré, lâche « tellement honte » : « T’es bien comme ton père, tiens ! « (p.10) Et Loris, viré trois jours, merci madame la proviseure, va pouvoir aller le chercher ce père, pour une fois qu’elle en parle la daronne car : « Pourquoi elle ne m’a pas dit qu’il était mort pour clore le débat ? Pourquoi elle n’a pas choisi une tombe au hasard qu’on serait allés fleurir chaque année ? Pourquoi elle l’a gardé vivant, ce type, si c’était pour qu’il n’existe pas pour moi ? » (p.43). Pourquoi ? Quand on se pose une question, on a plus de chance de trouver une réponse que quand on ne s’en pose pas.

Alors puisque sa mère se tait, Loris va parler à l’adolescente qu’elle était, il remonte le passé, et, s’il n’a pas les mots (« la nuit des temps » ou « soupe au lait » le plonge dans des abîmes de doute), il a la rage pour parler à l’employeur de sa grand-mère, le beau-père de sa mère, son ancienne copine. Il sait que son avenir passe par le passé de sa mère.

Un récit tendu et sec, à l’os, comme un coup de poing à l’estomac qu’on donne avant même de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se cache. Gilles Abier frappe fort, vite, là où ça fait mal car la violence, quoiqu’on en pense, est une forme de communication. Les mots font aussi mal que les poings. Surtout quand on ne les prononce pas… On cherche toujours à faire « le moins de mal aux gens » qu’on « aime »…. (p.125)

Gilles Abier, Comme ton père, In8, Faction, 2021, 132 pages, 8€90

Aussi, dans la même collection Faction : Des rires de hyènes de Marion Brunet, Les Romanichels de Sébastien Gendron, Frater de Nicolas Jaillet, Bonhomme de Yvan Robin, Pharos de Sebastien Rutès, On mange froid de Laurent Martin, Spoil de Cédric Fabre…

Je tiens In8 pour une des trois maisons d’éditions (avec La Manufacture de livres de Pierre Fourniaud – élu éditeur de l’année ! – et Gallmeister) qui jettent des pavés dans la mare éditoriale et font monter la vague du noir…

La parole est maintenant à la défense. J’ai demandé à Josée Guellil des Éditions In8 de se soumettre au désormais célèbre 5 sur 5 que la planète de l’entretien m’envie. Ce sont mes questions, voici ses réponses.

5/5 avec Josée Guellil

Ça fait quoi d’être une maison d’éditions (In8) qui privilégie le court, la novella, la nouvelle, le noir dans des temps où le succès s’attache aux pavés, aux thrillers, aux romans feelgood ?

Vous sous-entendez qu’on n’est pas à la mode ? Ou peut-être, que nous sommes des précurseurs… ?

Défendre la bonne littérature, quand on est un petit éditeur indépendant, c’est un combat de tous les instants… mieux vaut donc être intimement, profondément convaincus parce qu’on veut porter aux yeux des lecteurs.

Or, il se trouve que nous (je dis nous, parce qu’In8, c’est une équipe, c’est d’ailleurs sur le terrain des affinités partagées et des goûts convergents que nous nous sommes rencontrés les uns les autres) c’est cela qu’on aime.

Le format court, parce que nous tenons pour primordial le rapport à la langue et au style. Je ne dis pas que ce souci n’existe pas dans les formats longs, les romans fleuves et les sagas, mais dans une nouvelle ou une novella, l’attention est maximale, chaque mot est pesé, et comme les mots sont rares, chacun d’eux développe sa puissance maximale. C’est aussi, partant, une expérience particulière que nous proposons au lecteur : un rapport au livre qui sera intense, le temps de l’investissement dans le texte. Le refus des grands effets sensationnalistes du thriller, mais au profit d’une lecture à sensations, en quelque sorte, forte, percutante. Des histoires dans lesquelles ce n’est pas « ça passe ou ça casse », mais « ça passe et ça casse ». Des histoires qui ne laissent jamais tiède, in-différent.

La novella c’est le format de cette littérature qui a « juste le temps » de faire vaciller les certitudes. D’ébranler. Un accroc dans la toile de ce qui est installé dans nos têtes, un coup de poing, un bref coup d’œil sur une réalité si différente de celle que l’on connaît. Elle n’a pas l’espace pour installer un monde alternatif, pour construire une démonstration, pour développer une thèse. On en sort en se disant que finalement le monde est plus complexe, mais ce n’est pas le terrain des vérités révélées.

Et le noir, c’est vrai. Plus que le polar, le noir, ou la littérature avec une préoccupation sociale. Je ne lis pas des romans pour me sentir bien. Je lis des romans qui donnent de la profondeur à l’existence, qui densifient le réel, et ceux-là racontent rarement des choses joyeuses, ou qui tournent bien. Les romans qui m’ont le plus aimantée, intéressée, sont terriblement dramatiques, sombres, épouvantables [c’est le cas de bien des chefs d’œuvre de littérature générale n’est-ce pas ? puisque l’amour heureux n’a pas d’histoires]. Prenez Moderato cantabile de Duras, ou Au cœur des ténèbres de Conrad, qui peuvent être considérés chacun comme des variations de ce qu’on appelle le « noir » aujourd’hui, des novellas noires… Il est des événements dans la vie qui sont dramatiques, mais si beaux, si beaux, que cela donne un sens, justement, une épaisseur que la matérialité des choses ne donnait pas, et la littérature permet cela. Quand vous lisez le premier roman de Sylvia Cagninacci, Des îles et des chiens, vous pouvez vous dire « ce livre est affreux, un enfant trouve la mort dans un accident de chasse ». Mais Sylvia Cagninacci donne aussi à saisir la beauté des cérémonies de deuil, une universalité de la peine – sa narration procède à la manière d’un chœur antique tragique – l’ambiguïté de la sociabilité corse, entre la promiscuité de village et les solidarités familiales, le fatalisme social, lorsqu’une culture sexiste alimente les violences masculines et l’alcoolisme… Voilà, c’est la différence entre le fait divers et la littérature, et entre le feel good et le noir. On ne cherche pas à se sentir bien, on cherche à comprendre le monde dans lequel on vit, et puisque tout est gris, ni noir, ni blanc, la beauté et le sens se tapissent dans les drames les plus profonds.

Qui est votre « sans qui, rien n’aurait été possible » ?

La bienséance m’intime de répondre : les auteurs, bien sûr ! Ils précèdent l’éditeur, c’est évident, et ce sont eux d’abord qui nous font confiance. Je n’en citerai aucun, il faudrait les citer tous et ils sont trop nombreux, mais ce qui est intéressant c’est qu’ils ont des profils extrêmement variés, primo-romanciers ou écrivains « reconnus » comme on dit, les premiers n’avaient rien à perdre et les seconds n’avaient plus rien à gagner… Mais au-delà, je vais rendre justice à deux collègues hommes – ils ne sont pas si nombreux dans l’édition. Le fondateur de la maison, Olivier Bois, c’est lui l’impulsion initiale, lui qui a voulu développer une maison qui défende la littérature, et qui n’a jamais retiré son soutien, vaille que vaille, il dirige toujours la maison aujourd’hui. Et Marc Villard, avec qui je travaille depuis maintenant 13 ans, et qui est à a fois d’une constance, d’une exigence, et d’une générosité totale. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Certains auteurs disent en riant qu’il est pour eux un « maître », je peux revendiquer aussi, même si aujourd’hui lui et moi fonctionnons davantage en tandem.

Pourquoi écrire lire éditer du noir ?

Je pense avoir déjà répondu plus haut…

Polaroïd et Faction sont-elles les deux faces d’un même monde vu par des yeux différents ?

Par des yeux différents, non, parce que dans l’une et l’autre collection, ce sont possiblement les mêmes écrivains qui écrivent… Ce sont les mêmes regards sur le même monde, pour des yeux possiblement différents, et encore… Nous souhaitions que les plus jeunes d’entre nous – les ados aussi, donc – puissent être interpellés sur le monde tel qu’il est. C’est le monde dans lequel ils vivent, avec ses défaillances, ses violences, ses beautés aussi, ses épreuves.

Nous faisions le constat que pour ces jeunes-là, qui sont au bord de l’âge adulte, ils avaient accès, en littérature, massivement, à des univers fantaisistes, magiques, romantiques… Mignons, au pire, et au mieux réducteurs. Et que sur les phénomènes plus graves, les faits, la société telle qu’elle s’étale dans les colonnes des journaux, telle qu’elle nous percute dans les flux d’informations, il y avait peu de littérature, peu de romans qui donnent accès. Quelques éditeurs, et quelques écrivains avec eux, y allaient, mais peu en somme.

Je me souviens notamment que ma fille âgée de 10 ans à l’époque m’avait interrogée sur le mouvement des gilets jaunes. Elle voulait comprendre cette colère, dont on parlait dans les journaux pour enfants. Ceux-ci sont très bien faits, mais brefs et factuels. Or, comment rendre compte de ce qu’est la précarité, les travailleurs pauvres, les temps partiels subis, les parents célibataires, les petites retraites, la désespérance sociale, dans un article de 1000 caractères ? Seule la fiction peut donner à sentir ce qu’on ne vit pas directement. Et nous recevions au bureau des textes adultes qui s’intéressaient à ces questions… Faction, c’était un peu le chaînon manquant, imaginer un espace pour une littérature noire et sociale à destination de plus jeunes lecteurs.

Les deux collections se répondent. Faction a immédiatement trouvé son lectorat chez les jeunes, et leurs aînés… et ils passent des uns aux autres dans une famille, ce qui est finalement assez peu commun en littérature. Et nombreux sont les écrivains publiés dans Polaroid que l’on retrouve dans Faction, et inversement – Marin Ledun, Marion Brunet, Laurence Biberfeld… il y a porosité esthétique, et ce souci du noir et du social.

Que va faire In8 en 2024 pour son quart de siècle ?

Euh… des livres ? Et une fête peut-être ? C’est ce qu’on aime et sans doute ce qu’on fait de mieux ! La dernière en date s’appelait « 50 nuances de gras », on avait édité un coffret de nouvelles autour du cochon, avec des auteurs polar (parce que dans le sud-ouest le cochon est noir comme chacun sait), on avait transformé les bureaux en porcherie, il y avait de la paille partout sur les ordis, et des amis comédiens avaient monté une pièce de théâtre à partir des nouvelles. Bref, bazar mémorable, c’était un peu de travail avant, encore du boulot après, mais les rillettes étaient bonnes et la brasucade du FIRN ou les moules frites du Goéland masqué se découvraient un challenger terrien !

Mais je ne suis pas certaine que ce sera 2024, la maison a pris son plein envol en 2005, date de publication du premier polar (Tango parano, d’Hervé Le Corre) et de notre collection de nouvelles… Mais peut-être aussi qu’on fêtera les 20 ans, dans ce cas, c’est plus proche.

Merci Josée.

Ippon de Jean-Hugues Oppel

On appelle ça un succès

ncroyable comment quelques ligues de morale peuvent, pour quelques mots et situations, s’enivrer comme on se pare de la vertu outragée, crier au loup après lui avoir tenu la queue. De quoi s’agit-il ? Dans les premières pages d’Ippon, Jean-Hugues Oppel met dans la bouche de son héros Benjamin : « merde » (p.11), « cons » (p.16), « putain » et « déconnes » (p.17) et, surtout, il lui prête des intentions propres à tout adolescent de 13 ans que taraude la sève face au sexe opposé « pour nourrir ses premiers fantasmes érotiques à leur sein ». (p.15) Il espère apercevoir dans ce « corsage très échancré » « les mystères du corps féminin » (p.19) et, « avec un peu de chance, il lui verra les seins quand elle se penchera » (p.30)* pour le border.

* références de pages : Ippon, Jean-Hugues Oppel, Syros, souris noire, 1997, 127 pages (livre acheté au salon du livre à Paris en 1998 – la dédicace de l’auteur faisant foi).

Et puis ? Et puis, c’est tout. Quatre mots et une situation ne peuvent résumer une fiction de qualité offerte à nos chères têtes ébouriffées. Car il ne faudrait pas oublier deux choses. Un, Jean-Huges Oppel, comme on dirait chez Faction lire plus haut) ne prend pas les ados pour des cons et ne modifie pas sa voix. Il suffit pour cela de lire le premier chapitre, un bijou d’écriture, qui peint le décor urbain d’un soir de pluie : « Un brouillard diffus descend du ciel nocturne et mange le sommet des tours du centre commercial. Nimbe le sommet des réverbères d’une auréole jaune orangé. Des reflets pisseux maculent les façades des immeubles avoisinants. Peu de fenêtres allumées ; celles qui le sont papillotent bleu cathodique. Télévisions. Des bribes de commentaires sportifs ou de rires prédigérés flottent dans le vent. » (p.6) et deux, cet immobilisme apparent n’est que le calme qui couve la tempête. Car Benjamin va vivre une soirée cauchemardesque quand il croyait s’éduquer à la biologie mammaire. Car un intrus va s’introduire au domicile de Benjamin et il ne vient pas pour regarder le match de foot (« Quart de finale, Coupe des vainqueurs de coupes » p.12). Il va devoir mobiliser son intelligence, user de l’art du judo de maître Li et abattre son joker : il joue à domicile contrairement à l’intrus, il connaît le terrain et « la disposition particulière de la maison » (p.56). La tension dramatique, sur un fil, tout se joue donc à l’intérieur du domicile de Benjamin, est un page turner redoutable. Je le sais, je viens de le relire d’une traite avec le même plaisir que quand je l’ai découvert.

Bardé de prix, Ippon est un condensé de frissons et de courage qui parle aux jeunes lectrices et lecteurs depuis trente ans (1ère édition de 1993*) et ça n’est pas près de s’arrêter. Quand un livre se transmet de génération en génération, on appelle ça un succès. Mais Jean-Hugues va peut-être nous en dire quelques mots…

* livre acheté au salon du livre à Montaigu en 97 (la dédicace de l’auteur faisant foi).

La Contribution de Jean-Hugues Oppel

ISTOIRE DU LOU

* Toi, en provenance de l’Europe de l’Est, qui, un jour, lors d’une rencontre-conférence animée par Natalie Beunat (alors directrice de collection chez Souris Noire, Syros) du côté de la place d’Italie, à l’occasion d’une édition du Salon Polar du XIIIème, croqua l’auteur et sa muse, fais-toi connaître ! Tu gagneras l’immense reconnaissance et la non moins solide reconnaissance de l’auteur avant que de pouvoir, DR obligent, négocier le remboursement de ta note de frais engagés pour la reproduction ici reproduite. NDW** et de l’auteur (ils s’y sont mis à deux !).

** Note du webmaster

Pas de panique : votre lexicopolardographe préféré n’est pas devenu fou en faisant appel à votre serviteur ; cet intitulé avec son caprice dysorthographique se veut malicieux (quoique limite cauteleux) et s’expliquera plus loin, avec fourniture du H et du P absents mis en gras pour les étourdis.

Donc, tout vient de ce courriel ici reproduit fidèlement, taille de police et mise en italique exceptées :

Accepterais-tu de contribuer au CDAP pour la lettre I (à paraitre le 1er juillet, je m’y prends tôt, je sais) pour évoquer Ippon (une notule est prévue) et la littérature jeunesse noire ? Hein ? Dis ? Hein ?

Moi, quand on me prend par les sentiments…

IPPON, donc, ma première incursion dans la littérature jeunesse à la demande de Virginie Lou, alors directrice de la collection Souris Noire chez Syros (fondée en 1986 par son compagnon Joseph Périgot ; on y reviendra), rencontrée en festival polar (« Noir de Femme » de Saint-Nazaire à la grande époque du dit salon, pour être précis). Virginie me vante mes talents d’auteur pour les adultes (avec raison, pas de fausse modestie) et se dit persuadée que je peux être également talentueux avec les plus jeunes ; moi, nonobstant, je suis plus dubitatif de prime abord…

Écrire pour la jeunesse ?

Mes souvenirs personnels de mes toutes premières lectures « polars » d’avant Sherlock Holmes et les enquêtes du commissaire Maigret, c’est Fantômette et Le Club de Cinq (Langelot, agent secret n°222 du S.N.I.F. relevant plutôt de l’espionnage), et je vois mal me lancer là-dedans – mais au fait, que lit la jeune génération me demandai-je alors ? Pour faire court, n’ayant que des chats forts peu lecteurs à la maison, j’effectue un rapide sondage auprès de mes neveux et nièces, des fils et filles d’amis proches, qui me déclarent toutes et tous en chœur adorer (nous sommes en pleine chairdepoulemania, ceci expliquant cela) les livres qui font peur.

Dont acte : je note.

Et quelle est la meilleure histoire qui fait peur ?

L’histoire du loup !

Bon, question prédateurs d’ados, la jeune génération ayant déjà entendu chanter les tronçonneuses, sachant qu’il ne faut pas aller camper à Crystal Lake (mais z’y vont quand même), qu’il ne faut pas s’endormir quand Freddy rôde sur Elm Street et que Michael Myers revient toujours, l’histoire du loup risque de ne plus faire peur… sauf si j’invite le encore plus meilleur prédateur de tous, à savoir le tueur psychopathe (super pratique, rien à expliquer : le mec est dingue, point-barre), avec un rasoir à manche type coupe-chou dans la main, plus pratique à transporter qu’une scie à chaîne lourde, bruyante, et limitée en carburant.

Voilà comment est né IPPON, à ce jour mon best-seller qui me paye régulièrement en droits d’auteur annuels (jusqu’à l’inflation démarrée l’année dernière, il faut l’avouer) ma note de gaz – sachez que je me chauffe au gaz…

Et si 10% de parents et d’enseignants me haïssent à cause des cauchemars que la lecture de mon livre leur a occasionnés, j’ai constaté un indice de satisfaction proche des 100% chez mes neveux et nièces, fils et filles d’amis proches, beaucoup d’autres que je ne connais pas, et d’encore plus nombreux à venir j’espère !

Grâce soit donc rendue à Virginie Lou, et avant elle Joseph Périgot, le fondateur de cette Souris Noire qui allait mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière de la littérature Jeunesse – nous y voilà revenus, et je précise tout de suite que je suis pas un exégète de l’analyse éditoriale ; veuillez accepter par avance les lacunes de ce lapidaire survol d’un genre en perpétuelle mutation.

Si le principe du roman d’énigme et de mystère, de pur suspense dans une moindre mesure, existe de tous temps dans les romans pour la Jeunesse, les péripéties restaient dans la limite du convenable, surveillées par la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, et les gros mots ne passaient généralement pas la hauteur d’un « Crotte ! » lâché quand les choses tournaient vraiment mal pour les personnages. Par quel miracle l’ami Périgot réussit-il à contourner l’obstacle, tant sur les mots que sur les choses ? Il faut croire que le moment était venu de ne plus prendre nos enfants pour des petites choses fragiles à tenir à l’écart des vicissitudes de l’existence…

Le législateur l’a sinon admis, du moins compris.

Sans devenir anxiogènes, les livres se devaient de refléter l’état d’un monde où les week-ends sur deux (plus la moitié des vacances scolaires) devenaient monnaie courante ; où les malheurs pouvaient s’abattre sur Sophie, mais aussi sur Youssef et Aminata ; où déjà il ne suffisait pas de traverser la rue pour trouver du travail; où on appelait un chat un chat et un salaud un salaud quand il le fallait; où la justice n’était pas forcément au rendez-vous quand on l’attendait, voire pire – cela dit, « Selon que vous serez puissant ou misérable Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. », un certain Jean de La Fontaine l’avait écrit en 1678… ce qui ne nous rajeunit pas !

Dans la foulée, les autres maisons d’édition Jeunesse dans leur ensemble se mirent à l’unisson : les collections estampillées polar se multiplièrent (tandis que vampires, zombies et autres monstres fantastiques chairdepoulesques prenaient un peu de vacances) et les thèmes abordés comme les niveaux de langage employés passèrent à la hauteur supérieure. Si l’on constata quelques rares dérapages démagogiques, hélas inévitables, garçons et filles du bientôt XXIème siècle se régalèrent d’histoires ancrées dans une réalité brute où les méchants n’étaient pas toujours punis et les bons récompensés, et où l’on s’écriait au minimum « Oh putain la vache ! » quand on recevait une enclume sur le coin des orteils…

Comme dans la vie de tous les jours, quoi !

Et si de nos jours la dystopie tend à prendre le pas sur le polar, et pas seulement en catégorie Jeunesse, rappelez-vous qu’il ne faut toujours pas aller camper à Crystal Lake – combien de fois faudra-t-il vous le répéter, bon sang de bons sangs ?!

Jean-Hugues Oppel

Merci Jean-Hugues.

Iran

slamiste et féministe. Ce qui pourrait sentir l’oxymore en occident coule presque – n’exagérons pas – de source au pays des ayatollahs. L’Iran est cœur de l’actualité, souvent mise à mal, pour ses déclarations fracassantes antisémites et antiaméricaines pour se défendre de se nucléariser militairement mais aussi pour ces femmes courageuses qui enlève leur voile à la barbe des gardiens de la doxa religieuse que sont les bassidji (milice paramilitaire des « volontaires au martyre », forces de réserves volontaires pour les pasdaran durant la guerre Iran-Irak, qui se sont spécialisés ensuite dans la maintien de l’ordre interne), ou les pasdaran (membres des gardiens de la Révolution, l’armée régulière de la République islamique, la fois chargée de la défense nationale et du maintien de l’ordre).

« Est-ce toi qui a vendu aux télécoms iraniens ces sonneries agaçantes qui imitent la voix du muezzin ? » (Dernier refrain à Ispahan, Naïri Nahapétian, page 79)

Je ne suis pas spécialiste de l’Iran mais je viens de m’y immerger grâce à Naïri Nahapétian. C’est elle qui met au premier plan Leila Tabihi, « célèbre féministe islamiste qui proposait de réformer de l’intérieur la condition des femmes iraniennes en s’appuyant sur une réinterprétation du Coran. »* Célèbre et prétendante au poste de président de la République, poste qui n’est pas celui de chef d’État qui appartient au Guide de la Révolution. Cependant il est assez (et de plus en plus) important pour ne pas laisser tout le monde y accéder. Aussi, pour être éligible, il faut la validation par le Conseil des Gardiens de la Constitution. Ce qui n’est pas gagné pour une femme… Aussi tente-t-elle de faire bouger les lignes et elle y croit quand elle obtient un rendez-vous avec l’ayatollah Kanuni. Elle s’y rend en compagnie d’un jeune Français, Narek, d’origine iranienne et arménienne (comme l’auteure), journaliste venu la rencontrer pour un papier. Il y cherche aussi plus ou moins ce qui a pu vraiment arriver à sa mère morte ici et à son père pour qu’il refuse tout lien avec l’Iran. Tout se crispe quand, au palais de justice, l’ayatollah Kanuni est assassiné.

* Qui a tué l’Ayatollah Kanuni ? (page 21) de Naïri Nahapétian, Liana Levi, 2009, 277 pages, 17€ – livre acheté d’occasion

On se perd vite dans cette intrigue aux nombreux personnages et, pour être honnête, je ne suis pas sûr d’avoir compris qui avait vraiment assassiné l’ayatollah Kanuni. Mais l’intérêt de ce whodunit est ailleurs. C’est évidemment l’aspect sociétal de cet Iran que nous en connaissons si peu et si mal qui de dévoile grâce à une auteure né à Téhéran dont la famille s’est enfui (elle avait 9 ans) après la révolution de 1979.*

* Lire Quitter Téhéran, autobiographie sous forme de polar, Bayard, 2023, 160 pages, 18€

Le roman se déroule en 2005, à la « veille » de l’élection présidentielle qui va voir la victoire surprise d’Ahmadinejad, maire de Téhéran. Mais les allers retours dans le temps entre l’époque du Shah, la Révolution de 1979 et l’actualité de 2005 sont nombreux. La figure de l’ayatollah Khomeini, mort en 1989 est encore très fortement présente. Et la vie quotidienne est régie par la religion. Quand vous êtes arrêtés (pour tenue occidentale ou non-conforme dans la rue, voyager sans son mari, en possession d’alcool, par exemple, entre autres*), soit c’est bénin et vous allez au Monkerat (Centre de détention réservé aux affaires de mœurs), soit c’est plus grave si on vous emmène à Evin (le premier est une blague comparé au second). Il est vrai que la République islamique aime à monter son pouvoir répressif : « potences dressées sans les cours d’écoles, les exécutions à la chaîne, des hommes et des femmes dont les yeux étaient couverts d’un bandeau, les mains attachées dans le dos… » (p.209)

* La liste de ce qu’on ne peut pas faire en Iran semble sans fin. Un aperçu ici, la plupart évoquées dans le roman.

Une bonne introduction à la compréhension du monde iranien avec cet écueil documentaire nuisant plus qu’il ne sert l’intrigue, mais ça, on peut s’en moquer mais se demander si un roman policier était nécessaire ; un roman noir aurait suffi.

« Un homme a volé la voix des femmes (…) et la joie s’en est allée.«

Le deuxième roman, Dernier refrain à Ispahan* évite mieux les récifs que le précédent. Nous sommes en 2009, Ahmadinejad a été réélu président de la République à l’aide d’une fraude électorale massive (indiqué par l’auteure dans une chronologie en postface) mais le peuple ne l’accepte pas et manifeste son mécontentement « dans la rue avec des banderoles vertes where is my vote ». (p.220) Narek est de retour et il va devoir (ordre du ministère de l’Orientation islamique**) suivre le policier chargé d’une enquête sur un serial killer qui tue les chanteuses en les étranglant avec leur voile et semant autour d’elles des pétales de tulipes rouges.

* Liana Levi, 2012, 219 pages, 15€50 ** « Vous n’avez pas ça vous en France (…) C’est la censure (…) ! La censure et la répression des journalistes. » (page 30)

Moins confus que le précédent tome, Dernier refrain à Ispahan évoque la place des femmes, du chant et du voile dans la société iranienne. Et sa lecture fait écho avec ce qui se passe en ce moment-même. La mort de Masha Amini, suite à un « mauvais » port du voile a provoqué une immense clameur et une rébellion inouïe à tel point que certains pensent que « le voile n’est pas tant un problème en soi qu’un emblème du conflit entre le régime clérical et une vaste partie de la société. Ce qui fut jadis un marqueur culturel de la révolution islamique est devenu à présent le point faible du régime. »*

* Le Monde diplomatique, juillet 2023, page13 (Hicham Alaoui)

Le personnage central, à part Narek, est une femme, Mona Shirazi, « sage-femme mais également gynécologue, (…) assistante sociale, voire (…) psychanalyste ». (p.16) Elle exploite les failles de la société, qui, contrôlée par les Mollahs, est plus permissive qu’elle ne l’était à l’arrivée de Khomeini. Évidemment, « la République islamique interdit (…) aux femmes de chanter en public » mais les autorise à se marier provisoirement pour être en règle avec la religion ce qui pousse certaines à en user afin de vivre de la prostitution. L’hypocrisie du régime est ici pointée du doigt, de même que le trafic de drogue qui gangrène la jeunesse iranienne (« les larmes d’Allah » – voir aussi La Loi de Téhéran plus bas) ou le vol de l’eau au profit de certaines entreprises de maçonnerie aux mains de certains religieux… Bref, ce roman offre un panorama au vitriol de la société iranienne, ses désirs, ses absurdités, ses compromissions, ses espoirs. Plus ramassée, cette fois-ci, l’intrigue en ressort plus limpide, comme la voix cristalline d’une chanteuse qui aurait fait tomber le voile (le sujet fait débat entre les trois chanteuses héroïnes de l’histoire)…

Une question de camp

Un agent nommé Parviz appartient lui, me semble-t-il, à une troisième famille : celle de l’espionnage.

Nasser Heydari travaille officiellement pour la société IDE (Iranina Electronic Devices) fabriquant des automates industriels pour les automobiles. Officieusement, c’est un des scientifiques liés au programme nucléaire de la République islamique. Et les services secrets français, la DGSE avec la contre-prolifération, dont fait partie Florence Nakash, sont impatients de mettre la main sur ce transfuge promis par un Iranien mystérieux : Parviz. D’autant plus mystérieux qu’on le dit mort. Mais c’est Nasser Heydari qui fait le cadavre, sa belle-sœur Zohra, la suspecte, sa femme Kiana la veuve dans l’incompréhension et Parviz joue le rôle du disparu.

Fiction bien ancrée dans le réel. Le réel iranien est bien présent par les nombreux dirigeants cités (le Shah, Khomeini, Ahmadinejad, Khamenei…) et impliqués comme le milieu scientifique avec le sulfureux Abdul Qadeer-Khan, père de la bombe pakistanaise et grand trafiquant de secrets et matériaux nucléaires ou Ashgari, Gardien de la Révolution qui a retourné son turban en fuyant aux EUA en 2007 dévoilant l’existence d’un site d’enrichissement d’uranium à Bouchehr. C’est un roman sobre, sans pop à chaque page tournée ou de folles poursuites à la James Bond se terminant au dernier étage de la tour Eiffel et donc forcément plus froid, voire glaçant et donc plus crédible.

On y retrouvera moins d’aspects de la vie quotidienne des Perses mais l’auteur saura nous faire miroiter cette fabuleuse civilisation grâce à la plume éthérée d’Avicenne, philosophe médecin de la fin du Xème siècle : « Sachez, ô Frères de la Vérité, qu’un groupe de chasseurs fit une sortie dans le désert. Ils tendirent leurs filets, disposèrent les appâts et se cachèrent dans les broussailles. Moi, j’étais dans la troupe des oiseaux. » Tout est une question de camp.

Naïri Nahapétian, Un agent nommé Parviz, L’aube noire, 2015, 189 pages, 16€. On retrouvera Parviz et Florence Nakash dans Jadis, Romina Wagner, L’Aube noire, 2017, 197 pages, 17€80 (tous les livres de l’auteure ont été achetés d’occasion).

« Une fois que tu es dedans, il n’y a aucune issue. »

Pour mettre des images sur les mots de Nahapétian, on peut visionner boulimiquement Téhéran (saison 1*, 2020), série israélienne sur Apple TV+ (desservie par Canal Satellite) sur les « amitiés israélo-iraniennes ». Une agente du Mossad, Tamar Rabinyan, juive née en Iran et élevée en Israël, hackeuse, doit pirater un site iranien afin de permettre à des avions israéliens de bombarder des installations censées servir à fabriquer une bombe atomique (une guerre préventive en quelque sorte). Mais la mission ne se passe pas comme prévu… Bon, évidemment, c’est tourné à Athènes et tous les acteurs sont israéliens, la série a été très mal reçue en Iran (qualifiée de production anti-iranienne – forcément, c’est œuvre du Petit Satan) mais bien accueillie en Europe. Elle a pour mérite de nous montrer les aspirations et les fuites de la jeunesse (entre voiles et drogues) mais aussi que le Mossad est prêt à tout (meurtres d’innocents, élimination d’agents, pression sur les familles…). En doutait-on ?

* une saison 2 doit arriver en France et la saison 3 serait en production

Et pour terminer, last but not least, pour parler comme le Grand Satan, un long métrage, La Loi de Téhéran, un thriller écrit et réalisé par l’Iranien Saeed Roustaee et tourné à Téhéran, sorti en 2019. Plus sombre et « acide » tant le portait de la société iranienne est à décharge, corrompue et ravagée par la drogue.

Un Iran sans cliché ni fard

Samad Majidi (Peyman Maadi), flic aux stups, tenace, à l’os, travaille à la remontée de filières de la drogue, du consommateur au dealer, du dealer au caïd Naser Khakzad (Navid Mohammadzadeh) et n’hésite pas à employer des méthodes expéditives, même sur les innocents : « Pourquoi vous mélangez tout ? » lui dit une femme, « C’est pas moi qui mélange ! Tout est lié à tout ! » répond Samad.

Ne manquez pas la première scène, elle donne le ton : la police enfonce des portes et ce n’est pas aussi facile que dans les films… et quand un flic poursuit un suspect, ça ne se termine pas toujours par son arrestation… mais dire cela, c’est ne rien dire, cette scène est bluffante. Au bout de 45 minutes, le film prend une autre dimension avec l’arrestation du caïd sauvé alors qu’il tente de se suicider: « Ils m’ont resuscité pour me tuer. » dira-t-il en apprenant qu’il est condamné à mort…

La Loi de Téhéran est un faux thriller ou un vrai thriller coupé dans son élan. Rien ne se passe comme prévu dans l’histoire alors rien ne se passe comme prévu dans le film.

De la police on se fixe sur la justice. Si on assiste aux arrestations, par les interrogatoires, on entre en prison aussi. Pas pour très longtemps normalement car le trafiquant de drogue ne connaît qu’une peine en Iran : la mort par pendaison. Le titre porte bien son nom : c’est la loi à Téhéran. Quand on met la main sur de la drogue, on doit mettre celui à qui elle appartient en prison. Ainsi quand on en trouve chez un homme, si son enfant dit qu’elle est à lui, c’est lui qui ira en prison. Des prisons surpeuplées dans lesquelles s’entassent des prisonniers compressés, concentrés à cinquante dans une cellule peuvent faire penser, toutes proportions gardées, évidemment, à des camps. On pourrait aussi faire de ce film un pamphlet contre la peine de mort et, même si son auteur s’en défend*, la peine capitale est une loi islamique, il contribue à poser la question, notamment après la vision d’une des scènes finales.

* “Je ne réponds pas à cette question et je pense qu’elle n’a rien à voir« , Courrier International, 28/07/2021

Le fim en version anglophone se nomme Just 6,5. Le chiffre, paraît-il, en millions de personnes contaminées par ce fléau. Un autre monde.

Un monde de combats entre valeurs et violence, vérité et mensonges. Une belle claque.

À SUIVRE…

rlande, Isard (Philippe), Islande, Italie et Izzi (Eugène) devraient irradier au zénith estival du 1er août, sous réserve de la santé lectorale du rédacteur… et de ses changements d’humeur.

François Braud

ncroyable Vali Izquierdo qui, lettrine après lettrine, tient le rythme démentiel de ce dictionnaire de cet académicien de province. Vous pouvez la retrouver sur son site car, quand elle ne dessine pas, elle enfile des perles avec talent, voyez plutôt.

papier écrit en écoutant IAM. Je sais bien, y avait Indochine mais ils étaient pris (tournoi de badminton à Mouilleron-le-Captif) et ne dansent pas le mia.

Quel travail, bravo François ! 😀

J’aimeAimé par 1 personne

Merci pour ces encouragements !

J’aimeJ’aime

Pingback: « Oui, j’ai l’intention de continuer [à traduire] tant que mon cerveau me le permettra. (entretien avec Pierre Bondil, traducteur) | «bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre I (2ème et dernière partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre J (1ère partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre J (2ème et dernière partie) | bro blog black

Pingback: L’homme est mauvais, il suffit d’y goûter | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre M (Quatrième et dernière partie) | bro blog black