La position du critique debout est une zone critique mettant en avant un ou plusieurs livres de manière la plus franche possible sans souci d’y trouver, en retour, la moindre compensation si ce n’est celle que vous auriez en me disant que cela vous a donné envie de lire…ou vous aura éclairé pour ne pas le lire… FB

« Tout a disparu. (…) Rien. »

L’Haïkaisation est évidente. Le début du roman. Sa fin. Ses premiers mots et son dernier.

L’évidence, c’est ce manque qui succède à toute disparition. Ici, c’est surtout le manque d’évidences qui colle à la disparition d’Étienne, toujours en retard, on l’attend, on l’attend toujours, alors on l’appelle Dogo (coucou Beckett). 6 mois sans nouvelles. Comme ça du jour au lendemain le passé devient acide et se régurgite. Ni vivant ni mort. Et pas même en mer Homère.

Sa sœur, Simone momone, est dévastée, ses parents s’étiolent. Il ne leur faudrait qu’un cadavre, voire un corps grouillant de vers pour enfin passer à autre chose, quitter ce deuil blanc, cette attente irrespirable qui fixe les cœurs et les corps dans la salle d’attente d’une vie sur pause, les corps vieillissent, les âmes s’assombrissent, les têtes pourrissent.

On attend. On a le temps. On a tant à attendre.

On attendait Dogo, car Dogo finirait toujours par arriver. Mais là, il était en retard de six mois.

Elle décide alors de se bouger, de tenter de chercher une explication là où flics et détectives privés n’en ont trouvé aucune. En quête de son Beckett. Enquêter oui mais sur quoi, où, comment ?

Trentenaire en recherche (de quoi de soi de foi ?), Dogo est un écrivain répétitif, pugnace et tenace. Il n’écrit que des chapitres 1 de romans qu’il abandonne dès qu’il faut enquiller sur le deux.

Il faut bien commencer par quelque chose alors pourquoi pas par là ?

« Chaque phrase contient en germe un roman à venir » aurait dit Raymond Roussel.

Chaque chapitre 1 de roman contient peut-être à terme une phrase de départ pense Simone.

Chercher un indice pour comprendre avec comme premier but une réponse à une question : est-il toujours vivant ? Et s’il l’est, il faudra se coltiner une autre question plus troublante : « S’il était vivant, pourquoi [l]’avait-il abandonnée ? »

Monte alors dans la sève verte de son cerveau comme une pensée, une mauvaise herbe qu’on n’a pas besoin d’arroser. De l’amour déguisé en haine ? Ou l’inverse ?

La quête du frère prend alors une tournure analphabétique, un travail en vrac, un bordel de souvenirs, une partouze de lieux.

Et si Rimbaud avait raison ?

La vie est la farce à mener par tous.

Récit d’un vide total, d’une absence qui chagrine, d’un chagrin qui noircit toutes choses dans une France contemporaine ou légèrement futuriste, qui dystope quelque peu : « D’abord, comme gadget, on avait eu la pandémie. Nous en sommes sortis exsangues. Il a fallu tout reprendre, tout recommencer, et, comme prévu, ça n’a pas bien fonctionné. » Notez bien qu’on ne parle pas ici d’échec… Branle-le-bas alors le combat électoral : « On s’approchait lentement mais sûrement des élections, le foutoir était total, les candidats jouaient avec un sérieux pénible aux chaises musicales, personne n’y comprenait plus rien… »

Récit entrecoupé du périple d’un groupe de trois moutons noirs, blaque-bloque lyonnais (les GMG : Gnafron, Guignol et Madelon)qui, lassé de jouer du bâton de Guignol dans leur petit théâtre d’intermittents vont dynamiter définitivement la culture : URSAFF, DRAC, cinémas et stade de foot vont partir en fumée.

Comme une scorie voulant enrayer la machine France, le monde du pognon, le monde à l’agonie, on l’attend au tournant, son coup de boomerang, sa collision avec le fil principal du récit.

Roman qui détone, qui frisonne, qui entonne la révolte la plus difficile à mener : la révolte intérieure, celle qui bouleverse tout ; vos assises, votre famille, votre avenir.

Ce roman, c’est un trou dans un jean, une épingle à nourrice dans une joue, ça a la vigueur d’une chanson des Ramones.

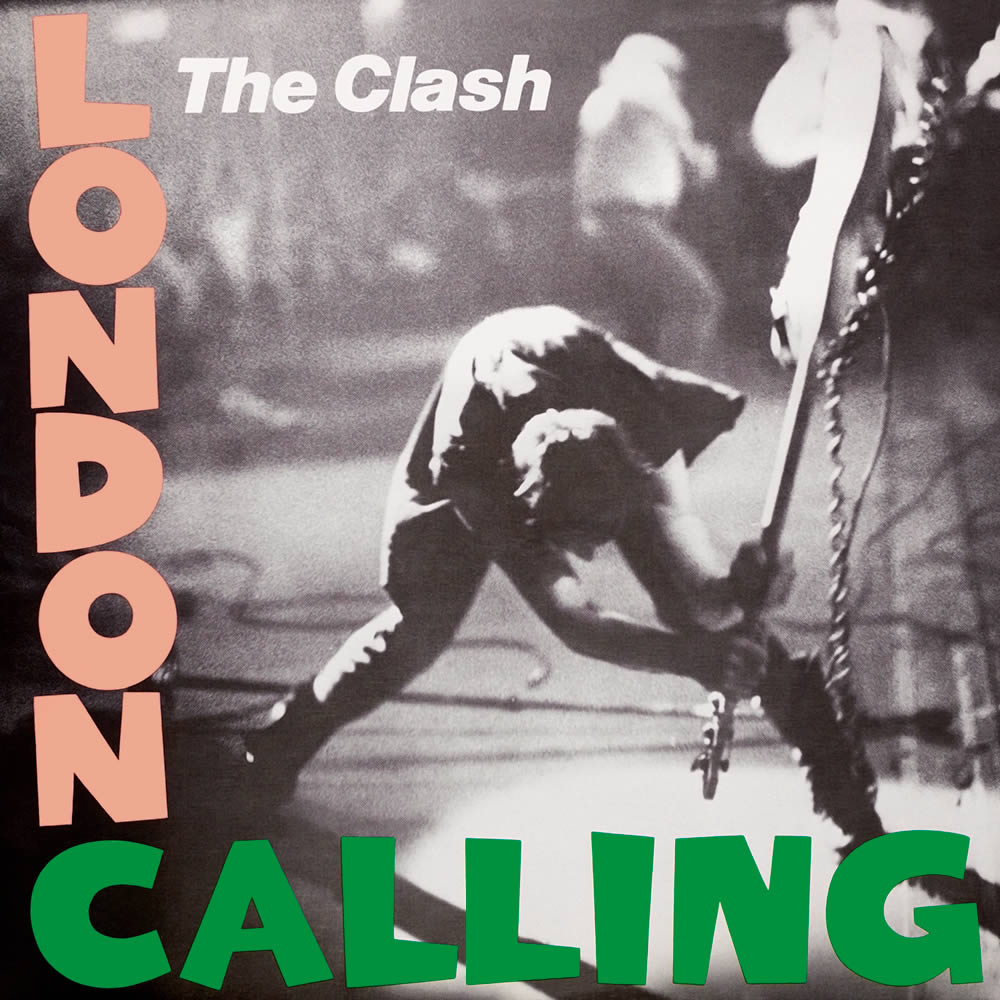

Ce roman, c’est un pied qui bat la mesure d’une envie, tout changer, c’est le pied au bout de la jambe gauche de Joe Strummer avec ou sans the Pogues.

Ce roman, c’est une main, celle que l’on a qu’une fois aux cartes et rarement dans la vie, celle de la victoire possible, la main au bout du bras droit métronomique de Bruce Springsteen.

Ce roman, c’est une langue, vivante, remuante, déliée, drôle, franche, sonore, celle au bout des doigts et du clavier de Jean-Bernard Pouy qui honore la littérature, mère de tous les vices, unique objet de son ressentiment, qu’il tente de faire passer du noir au gris mais foncé (ha ben oui quand même).

Jean-Bernard Pouy nous offre là un segment littéraire poétique foutraque, une balade opiacée sur la banquette arrière d’une voiture conduite par Raymond Roussel et Rimbaud, avec les mots du premier et les armes du second (ou l’inverse). Comme un retour à l’origine. Comme si la disparition d’un être cher était le moment idéal pour repartir en avant. Et Pouy, en Queneau du noir (philosophe) et en Perec du jeu (je ?), ou l’inverse, sait de qui tenir. Il nous tient entre ses mots qu’on relit avec envie. Les mots de Simone. Et on l’entend lâcher : Simone, c’est moi ! T’as raison Raymond.

François Braud

Jean-Bernard Pouy, En attendant Dogo, La Noire, Gallimard, 199 pages, décembre 2021, 18€

Papier écrit en écoutant, vous l’aurez compris, les Clash, London calling

Pingback: La surprise, c’est qu’il n’y en a pas | bro blog black

Pingback: Les calendres de l’avant 19 / 20 décembre 2022 | bro blog black

Pingback: Contre dictionnaire amoureux du polar / Lettre F | bro blog black

Pingback: Contre dictionnaire amoureux du polar / Lettre G | bro blog black

Pingback: Contre dictionnaire amoureux du polar / Lettre G (partie 2) | bro blog black

Pingback: Contre dictionnaire amoureux du polar / Lettre G (3ème et dernière partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre H (Partie 1) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre H (2ème et dernière partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre I (1ère partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre I (2ème et dernière partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre J (1ère partie) | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre J (2ème et dernière partie) | bro blog black