Inévitablement noir

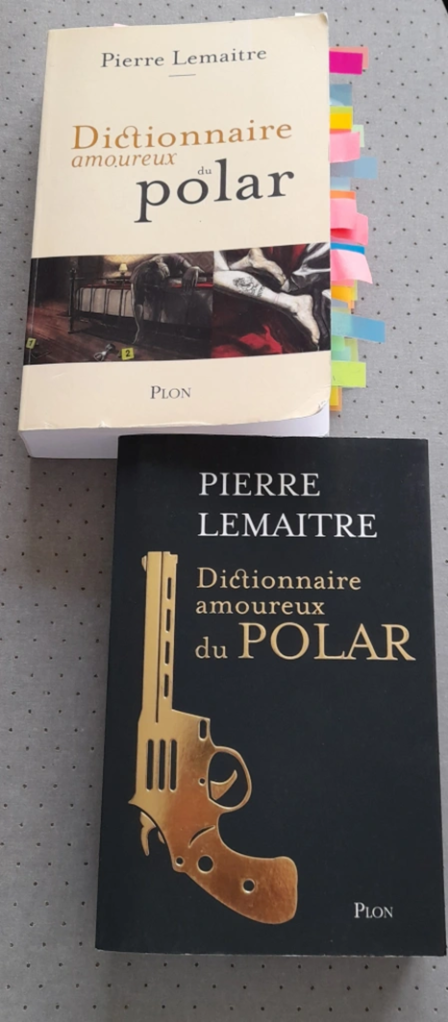

Ce projet de « Contre dictionnaire amoureux du polar » (CDAP) est un projet à long terme, très long terme. Il se veut un hommage critique au Dictionnaire amoureux du polar (DAP) de Pierre Lemaitre (Plon), lauréat du trophée 813 Maurice Renault récompensant un ouvrage mettant en avant « le genre que nous aimons »*, « notre objet de passion »**. J’ai relevé le défi de bâtir un contre dictionnaire au sien, un codicille ou plutôt un complément, pas qu’une exégèse ni qu’une critique. Ni éloge, ni hagiographie, ni panégyrique, mais pas non plus de pamphlet, de satire, de diatribe. Juste une petite porte entrouverte par l’auteur dans laquelle je me suis engouffré : « Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire de ce que j’aime, et encore n’ai-je pas pu mettre tout ce que j’aime. » (introduction, page 11). J’ai donc relevé la gageure de combler, de réparer, de contester et, inévitablement, de construire le dictionnaire de ce que j’aime, et encore, sans pouvoir y mettre tout ce que j’aime et avec une difficulté supplémentaire, c’est de ne pas pouvoir (vouloir) revenir en arrière une fois la lettre publiée (pas de vision générale avant la fin). Ce sera le CDAP d’un critique mais aussi celui d’un éditeur (La Loupiote), auteur, directeur de festival (du polar à La Roche-sur-Yon – 85), rédacteur d’une revue (Caïn) et de tous ses souvenirs. Ce sera avant tout le CDAP d’un hannibal lecteur. Chaque lettre donnera lieu à deux parties : une critique des entrées de Pierre Lemaitre et un développement de celles qu’il aurait pu/dû y mettre. Voilà. L’hommage est sincère mais la langue n’est pas de bois. Le maître me pardonnera. FB

* JP Manchette ** JB Pouy

À qui avez-vous affaire ? bio-biblio-2022

Si vous avez manqué le début… (ne manquez pas la fin au moins…)

C’est déjà du passé…

Lettre A, Partie 1 / Télécharger ? je clique là (ABC du métier (L’) / Alcool / Alibi)

Lettre A, partie 2 / Télécharger ? je clique ici (Amila – Meckert / Arme du crime)

INVITÉ La contribution au CDAP : A comme Amila par Didier Daeninckx (auteur de romans noirs : Rions noir, avec Jordan, Creaphis)

Lettre A, partie 3 / Télécharger ? C’est là (Arnaud / Auster / Avis déchéance – Akkouche / Aztèques dansants – Westlake)

Lettre B, partie 1 / Télécharger ? C’est par là (Baronian / Bataille des Buttes-Chaumont (La) – Jonquet / Battisti / Bête et la belle (La) – Jonquet / Bialot / Bible)

INVITÉ La contribution au CDAP : B comme Battisti par Gérard Lecas (auteur de romans noirs : Deux balles, Jigal)

Lettre B, partie 2 / Télécharger ? Je clique là (Black Blocs – Marpeau / Blogs / Brève histoire du roman noir (Une) – Pouy / Brouillard au pont de Bihac – Oppel / Bruen)

INVITÉ La contribution au CDAP de Jean-Bernard Pouy (auteur de En attendant Dogo), B comme Bruen.

Lettre C, partie 1 / Télécharger ? Je clique ici (Ça y est, j’ai craqué – Dessaint / Cadavres ne portent pas de costards (Les) – Reiner / Caïn / Canardo / Cette fille est dangereuse – Granotier / Chuchoteur (Le) – Carrisi / Chute)

Lettre C, partie 2 / Vous pouvez télécharger le post (Classer/déclasser, Codes et des poncifs, Condor (Le) – Holmas, Michael Connelly)

Lettre C, partie 3 / À télécharger, là (John Connolly, Contrat, Cosmix banditos – Weisbecker, Coup du bandeau, Couverture (4ème de), Critique, Cuba, Cummins et BACK in ABC).

INVITÉ La contribution au CDAP : C comme Connolly par Pierre Faverolles (blogueur blacknovel1)

Lettre D, partie 1 / Téléchargez ? (Dahlia noir (Le) – Ellroy, Damages – Kessler, Kessler et Zelman, Del Árbol (Victor), Delestré (Stéfanie), Der des ders (Le) – Daeninckx et Dexter – Lindsay/Manos Jr)

La contribution au CDAP : D comme Dahlia noir (Le) – Ellroy – par François Guérif (éditeur Rivages, Gallmeister)

Lettre D, partie 2 / À télécharger, ici (Dicker Joël / Dictionnaire Amoureux du Polar (Le) de Pierre Lemaitre / DILIPO (Le) dirigé par Claude Mesplède / Divulgâcher, Donneur (Le) – Akkouche / Doyle (Conan) / Drôles d’oiseaux – Camus.

INVITÉ La contribution de Frédéric Prilleux au CDAP (auteur et spécialiste BD polar, blogueur bedepolar) : D comme Dredd (Le Juge)

Lettre E / Cliquez là pour télécharger (Edogawa Ranpo, Encrage, Été (L’) ou le polar lecture facile et Excipit (et incipit)).

IINVITÉ La Contribution d’Éric Libiot (journaliste écrivain – Clint et moi, On a les héros qu’on mérite) au CDAP avec le E de La Disparition de Perec et Echenoz.

Lettre F / Téléchargez le post là (Fanzine, Fausse piste de Crumley, Faux roman policier – Grand maitre de Harrison, Festivals, Fight Club de Palahniuk).

Lettre G, partie 1 / Cliquez là pour le téléchargement (Gang de la clé à molette (Le) d’Abbey, Gendron, Goodis).

IINVITÉ La Contribution de Philippe Claudel (auteur : Les âmes grises, Le Rapport de Brodeck, Crépuscule, pour Edward Abbey).

Lettre G, partie 2 / Téléchargez ici ((Le) Grand monde de Pierre Lemaitre, (Le) Grand soir de Gwenaël Bulteau, (Le) Grand sommeil de Raymond Chandler et le film d’Howard Hawks et Jean-Christophe Grand G (Grangé)).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Hélène Martineau, libraire des Instants Libres au Poiré sur vie (Le Grand monde de Pierre Lemaitre)

Lettre G, partie 3 / Le téléchargement, c’est là (Gravesend de Boyle, Jean-Paul Guéry – La Tête en Noir, Gunther – héros de Philip Kerr, Jeanne Guyon – Rivages).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Stéphanie Benson, auteure (collection Tip Tongue) pour Bernie Gunther de Philip Kerr.

Lettre H, partie 1 / Cliquez ici pour le téléchargement (Haine pour haine (Eva Dolan), Happy Valley, Hardy Cliff (Peter Corris), Hannibal et Harris Thomas, Hole Harry (Jo Nesbo) et Himes Chester (Harlem).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Thierrry Maricourt, auteur (Hautes conspirations, La Déviation), spécialiste des littératures nordiques pour Jo Nesbo.

Lettre H, partie 2 / Télécharger la lettre : Hinkson Jake, Homme qui marchait sur la lune (L’) / Howard McCord, Homos privés & flics, Huit cent treize et Humour.

INVITÉ La Contribution au CDAP de Francis Mizio, auteur (Au lourd délire des lianes) pour « Polar humoristique : ce devrait être quoi le job ? »

Lettre I, partie 1 / On clique ici pour télécharger la lettre : I got my mogette working de JB Pouy, Ikigami de Motorô Mase, In8 – avec un 5/5 de Josée Guellil, Ippon de Jean-Hugues Oppel et Iran.

INVITÉ La Contribution de Jean-Hugues Oppel pour I comme Ippon.

tome 19

SOMMAIRE

Résumé du tome précédent : voir C’est déjà du passé ! (Lettre I, partie 1)

Au programme ce mois-ci : Irlande, Isard (Philippe), Islande, Italie et Izzi (Eugène) !

Irlande

So much trouble (I.H.)

l est un génie en ce bas monde, dit à peu-près* Jonathan Swift, lorsque tous les imbéciles sont ligués contre lui. John Kennedy Toole l’a mis en exergue de son fabuleux et unique roman La Conjuration des imbéciles, (avant qu’on ne ressorte un premier jet adolescent : La Bible de néon), publié après son suicide (de désespoir de n’être lu). Cette citation correspond bien aux auteurs noirs irlandais, camouflés derrière Swift, Beckett, Wilde, Stoker et Joyce, se noyant dans la Guinness conscients de n’être guère à la hauteur que de leurs semelles (et encore, parfois en-dessous) et que l’on dénigre d’un regard dédaigneux comme un Anglais devant un enfant irlandais mourant de faim au XVIIIème siècle**. Mais que voulez-vous faire d’autre quand on n’est « bon qu’à ça » ? Toute la condition irlandaise est là : tenter l’impossible en faisant semblant d’y croire. Ce que résume assez bien Don Winslow dans La Cité en flammes : « S’il pleuvait de la soupe, les Irlandais se précipiteraient dehors avec des fourchettes. »

* Bon, ça va, j’ai recherché… « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui ».

** Modeste proposition : pour éviter que les enfants des pauvres ne soient une charge pour leurs parents ou leur pays, et pour les rendre utiles au public (A Modest Proposal: For Preventing the Children of Poor People from Being a Burthen to Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Publick), Jonathan Swift, 1729, Folio 2 euros, 96 pages, 2012, traduit par Émile Pons.

Un trèfle noir est plus rare qu’un trèfle à quatre feuilles et tomber dessus tient du hasard, voire de la chance et comme dit Raynal, traducteur de Millar : « Quand la merde aura de la valeur, les pauvres naitront sans trou du cul. » Alors pensez, un pauvre irlandais… Mais dans ce CDAP, les paris relevant de l’impossible sont tenus, ouvrons donc les vannes du noir irlandais. Il est dense. Il s’incarne, au moins pour moi, dans les noms qui suivent (aucun n’apparaît dans le DAP) et sans doute, dans ceux aussi que j’oublie ou dans ceux qui vont venir.

Ken Bruen (1951), le fataliste

Je l’ai dit et je le clame à nouveau ici : je tiens Ken Bruen pour le plus grand auteur vivant de romans noirs. Et c’est d’autant plus désespérant de voir qu’il n’est plus traduit depuis Sur ta tombe (Fayard). Je ne suis pas le seul à m’en crever le cœur, je sais que Pouy, son traducteur Jean Esch et quelques autres s’en morfondent. Quelques, ça ne fait pas assez; contrairement à ce que l’on pense, le livre est une marchandise comme les autres. Il en subit les mêmes règles que le paquet de lessive, les petites suisses et le boléro ravissant couleur taupe. Alors, en attendant, je relis souvent Délirium tremens, la première aventure de Jack Taylor ou n ‘importe quel épisode de R&B, ça conserve ma nostalgie. Mais je n’ai pas dit mon dernier mot. Je compte bien participer à la renaissance et la reconnaissance de Jack Taylor. Je vous en reparlerai…

Sam Millar (1958), l’irréductible

Sa vie est un thriller. Né en 1958 à Belfast, éveillé à la politique un certain dimanche 30 janvier 1972 à Londonderry, Sam Millar a 14 ans lors du Bloody Sunday. D’ailleurs Millar dit Derry, aphérésant la ville de son suffixe so and too british, London. « Le Bloody Sunday et ses treize morts – dont sept adolescents – a été un choc majeur pour moi : Derry m’a fait prendre conscience de ce qui se passait autour de moi. »* Républicain, il s’engage alors dans l’IRA, connaît les geôles anglaises et la torture (à Long Kesch, H-block – là-même ou Bobby Sands mourut de faim pendant que Margaret Thatcher trempait ses scones dans son thé) pendant huit ans. Il émigre aux États-Unis d’Amérique, braque – par défi – « l’argent… ne m’intéressait pas » – la Brinks** à Rochester en 1993, passe deux ans dans la prison de Monroe (il sera gracié par Clinton) et survit grâce à la solidarité irlandaise (des flics et des matons !). Il finit par revenir en Europe, s’installe à Belfast et écrit. S’est-il assagi pour autant ?

* Sam Millar : Mes rendez-vous en enfer, entretien au Nouvel Observateur, Propos recueillis par François Armanet et Gilles Anquetil.

** On The Brinks, Sam Millar, traduit par Patrick Raynal, Seuil, Points 3390, 401 pages, 2013, 7€60

Pas si sûr. Que ce soit dans son autobiographie On The Brinks* (opus cité), ou dans ses premiers romans noirs publiés chez Fayard noir par Patrick Raynal qui les traduit aussi (Poussière tu seras – The Darkness of the Bones, 2009, 302 pages, 19€ et Redemption Factory – The Redemption Factory, 2010, 333 pages, 19€) ou dans sa série autour du privé Karl Kane (qui débute avec Les Chiens de Belfast – Bloodstorm -, Seuil policiers 2014, 264 pages, 21€50 et dont le dernier épisode date de 2015, Au scalpel – Past Darkness – Seuil, Cadre noir, 282 pages, 20€), Sam Millar est resté le même : intransigeant sur la liberté, fidèle dans ses convictions et, surtout, entier, même dans l’ironie, surtout dans l’ironie (swiftienne) car « Quand on est assis entre deux chaises, on finit toujours par avoir mal au cul. » (Les Chiens de Belfast)

Et évidemment, à part la force, que reste-t-il aux insoumis ? La répartie : « –Tu connais ma détestation pour les grossièretés, bien sûr, mais pour toi je vais faire une exception. Essaie encore une fois de me baiser, et ce sera la dernière fois que tu baiseras quelqu’un. Ai-je été clair ? – Désolé, mais je n’écoutais pas. Pourrais-tu répéter ?» (Un sale hiver, page 263).

* Trophée 813 du meilleur roman étranger 2014

« Mon rôle consiste à mettre l’obscurité en lumière. »*

Sam Millar, c’est l’écrivain de la violence jamais complaisante, l’écrivain qui ne peut supporter le silence et qui n’accorde pas son pardon si facilement. « Je pourrais vous dire que j’ai pardonné à tout le monde, mais ce n’est pas vrai : je ne peux pas pardonner aux gardiens de prison qui m’ont torturé. »*

* Nouvel Obs, entretien cité

Le pardon, c’est pas un truc irlandais ou alors la greffe prend mal. Ainsi, dans Un tueur sur mesure (The Bespoke Hitman, traduit par P.R. (Métailié, 2021, 284 pages, 21€50), trois compères déguisés en loups le jour d’Halloween (clowns aurait été peut-être plus judicieux) volent un coffre vide (« – Houston, nous avons un problème », page 26) et aussi une mallette à un grand chauve, client égaré dans la banque au mauvais endroit au mauvais moment. « – Vous n’avez vraiment pas intérêt à me faire chier. » (p.22) avait-il pourtant lâché et il avait pris un coup de crosse sur la tempe. Allez donner un conseil à un Irlandais et voilà comment vous êtes remerciés. Évidemment, les trois braqueurs auraient dû l’écouter car, en plus des flics au cul, avec Harry-à-un-mois-de-la-retraite, ils viennent de se mettre La Fraternité et Seamus Nolan, dit Nutty Nolan, Nolan le Casse-Noix (« Aussi fûté qu’un ballon de plage et doté de moins de cervelle qu’un masque d’Halloween mais il est implacable. Comme Terminator avec une Duracell dans le cul. », page 175) sur le paletot . Le gang envoie alors aussi Rasharkin, leur tueur, récupérer leur dû. Car, comme tout bon Irlandais, dans l’épaisseur d’une Guinness ou de la brume de la lande, ils oublient tout sauf la vengeance; ça c’est l »Alzheimer irlandais. »

Alors que la paix règne à Belfast et que le commerce reprend (« On a acheté cette année à Belfast huit mille battes de base-ball. Le plus marrant, c’est qu’on n’a acheté que vingt-quatre balles… », page 35), la rancune fait encore la une de la presse et la punition est le « Pack de six – une balle dans chaque cheville, chaque genou et chaque coude (page 180). Et même si certains, comme Harry, ont « depuis longtemps cessé la comédie de parler aux morts » (p.222), il va falloir s’armer de patience pour pouvoir discuter avec un congénère si les hommes tombent comme des fleurs qui se fanent sur des tombes.

Ce dernier roman de Sam Millar est un condensé d’humour et de violence, un roman noir tendu, sans fioritures, avec l’humour qui sied aux condamnés face à la fureur endémique et cet amour du pays qui taraude tous ceux qui n’aimeraient pas être ailleurs même avec un pied dans la tombe.

De quoi attendre un nouveau Karl Kane (dont le CDAP reparlera à la lettre K)…

Stuart Neville (1972), l’homme du passé

« Au moment où j’ai atteint mes trente-cinq ans, j’ai réalisé que si jamais je voulais devenir écrivain, le temps était venu pour moi de le prendre au sérieux. Alors j’ai commencé à écrire, et après deux échecs, le résultat a été Les Fantômes de Belfast ». (Stuart Neville)

Gerry Fegan, l’ancien tueur de l’IRA, boit. Il se saoule méthodiquement, à l’irlandaise, feu et glace, whiskey et Guinness. Pour chasser les fantômes qui le suivent, le hantent, l’accompagnent au quotidien. Il les voit. « Douze, ils étaient, en comptant le bébé dans les bras de sa mère. »

S’abrutir pour ne pas entendre leurs cris. « Le pire, c’était lorsque le bébé se mettait à pleurer. »

« Gerry Fegan se mentait à lui-même à chaque gorgée. »

Mais si l’alcool était une solution, les ivrognes seraient des génies. L’alcool, un ennemi qui te veut du bien mais qui te fait du mal, un ami qui te veut du mal, mais qui te fait du bien. L’alcool est retors, voire cauteleux. La réalité est une maladie provoquée par le manque d’alcool. Pourtant, ces douze suiveurs… : « Je ne suis pas sûr que ce soit des rêves. » Non : « Les morts, dit le vieux. C’est ça que tu vois. »

Stuart Neville mène son page turner en s’attardant sur les personnages, humains dramatiquement humains, sur ces âmes maudites d’un passé qui ne passe pas, celles corrompues d’un futur qui s’étiole. Belfast apparaît alors comme une ville dont la cicatrice saigne mais qui tente de continuer à courir, un pays blessé qui refuse d’agonir, un futur qui se construit sur les sables mouvants du passé.

Et, c’est dans ce tourment que, tous et toutes essayent de vivre.

Simplement. Dans la difficulté d’être quand avoir se résume à si peu… mais à si grand. Quelque chose comme l’envie de vivre.

Stuart Neville, Les Fantômes de Belfast, Rivages/Noir n°928, 425 pages, 9€65, 2013, traduction de Fabienne Duvigneau

« Vous ne ressemblez pas à un Juif. »

Les Fantômes de Belfast est le premier tome d’une « tétralogie » mettant en scène l’inspecteur Jack Lennon (Collusion, Ames volées et Le Silence pour toujours – tous traduits par F.D., Rivages/Thriller, Rivages/Noir version poche). Ratlines – traduit par F.D. (Rivages/Thriller 2015, 397 pages, 21€) lui est un one-shot sur le thème des filières d’exfiltration d’anciens nazis sur le sol irlandais. Il est un homme ? un groupe ? qui semble désireux de couper le fil de la filière en éliminant tous ces criminels de guerre. Peu soucieux, à quelques jours de l’arrivée de Kennedy en Irlande à Dublin en 1963, de voir s’étaler ces affaires à la une de l’actualité, le ministre de la justice charge le lieutenant Albert Ryan, officier de renseignements, de faire la lumière sur ces crimes si possible dans l’ombre. Mais quand celui ? ceux ? que vous poursuivez vous paraît/paraissent infiniment plus respectable que ceux que vous êtes censés protéger, vous vous posez quelques cas de conscience… et c’est dangereux, un peu comme si vous marchiez sur un champ de mines les yeux bandés…

Roman particulièrement documenté et centré sur l’Obersturmbannführer Otto Skornezy, criminel nazi qui se targue d’avoir fait évader Mussolini (Opération Eiche) en 1943, personnage peu ragoûtant mais complexe aux ramifications tentaculaires (nazies, irlandaises, franquistes…) et à la tête du fameux trésor de guerre nazi…

Stuart Neville est un auteur qui ne déçoit jamais.

John Connolly (1968), l’inquiétant

Je l’ai écrit et Pierre Faverolle aussi : Connolly (site officiel) est un incontournable auteur de noir irlandais (même si ses intrigues se déroulent aux États-Unis) qui a « ce talent unique de faire vivre des scènes quotidiennes et anodines et de les transformer en pur moment de frayeur. Et il saupoudre tout cela de fantastiques dialogues, y ajoutant des traits d’humour qui vous feront éclater de rire. » Lire un Charlie Parker (héros de 17 tomes), c’est faire l’expérience de marcher sur un pont entre la vie et la mort, d’être le lien, en contact permanent entre les deux mondes sans qu’à aucun moment vous n’y croyiez pas. On peut appeler cela de la technique ou de la force. Je pencherai pour du talent. Foi d’athée.

Adrian McKinty (1968), l’émigré

Adrian McKinty est irlandais. Ce n’est pas une évidence quand on le lit. Déménagé depuis 1990 aux States, il écrit du noir depuis le début des années 200, a composé une trilogie autour du personnage de Michael Forsythe, témoin protégé depuis qu’il parlé sur la maffia irlandaise de Boston (il tient trois livres !) est aussi l’auteur du succès La Chaîne, page turner plaisant dont a déjà causé Miranda Mirette, ici et de Traqués (Le Livre de Poche, 9€70, qui se déroule en Australie). Elle avait prévu que vous le lisiez entre le 21 avril et le 22 mai, elle est forte, juste pour l’été et le CDAP du 1er août Je ne suis pas loin de penser comme elle ; voilà un livre qui permettra de dire : le polar j’aime pas mais ça j’aime assez. Lisez plutôt…

« Je me demandais si j’étais vraiment fait pour cette ânerie qu’est l’écriture. » Adrian McKinty (p.477)

Face à cet abruti de François* qui n’aura de cesse, lui qui n’a lu de livre jamais plus long que Raymond le chat ou plus compliqué que le programme électoral de Renaissance de 2027, de se vanter de lire désormais des livres – rendez-vous compte ! – rendez-vous mieux compte s’il vous plaît… – agitant sa liste argumentaire devant vos yeux : Bussi, Musso, Thilliez (du club des doubles consonnes), vous devrez trouver l’argument imparable histoire de lui clouer et clore le bec définitivement jusqu’à ce que mort (littéraire) s’ensuive.

* le prénom a été changé

Vous dégainerez alors de l’Irlandais, plus smart que de l’Amerloque, plus distingué que du Frenchy et moins commun que du Rosbif. 476 pages au Livre de Poche avec un blurb irrésistible : « Le seul moyen de récupérer votre enfant, c’est d’en kidnapper un autre… ». Signé Adrian McKinty qui officie aussi en Série noire quand il n’est pas chez Mazarine, La Chaine est un livre PHÉNOMÉNAL. Avec un point d’exclamation en plus ! C’est pas moi qui l’écrit mais c’est Gérard Collard qui le dit. Gérard Collard ? Le gars du Magazine de la Santé ? Sur France 5. Certes, certes, vous ne connaissez pas les remplaçants mais quand même, si vous voulez en jeter, il va falloir réviser. Vous n’êtes pas aidé il faut dire. Écoutez les consignes, comme Rachel dont la fille, Kyllie, vient d’être enlevée. Va-t-elle sacrifier sa fille ou sa conscience ? Renier ses valeurs ou sauver sa famille ? Un page turner qui occupera François comme Claire Devarrieux de Libération ou Stephen King, le Stephen King !, qui blurbent à qui mieux mieux sur la 4ème. Si vous n’ouvrez pas ce livre, c’est vraiment qu’on ne peut pas vous faire confiance. Vous rompez La Chaîne. Et là, on ne peut faire pire.

La Chaîne – The Chain – d’Adrian McKinty, traduit par Pierre Reignier, 2022, 476 pages, Le Livre de poche, 8€40

Si je n’avais lu que celui-là, La Chaîne, je n’aurais pas mis McKinty ici, ça sentait trop l’amerloque, plus que Lehane ou même Don Wisnlow. Mais je suis allé faire des fouilles dans mon rayon Série noire (c’est pas pour me vanter mais j’ai un rayon Série Noire, en fait deux, Grands formats et poches) titillé par des phrases le plaçant comme digne représentant de la nouvelle vague du polar irlandais, aux côtés de Ken Bruen, Declan Hughes et John Connolly*. Avec de telles références, je ne pouvais passer à côté sans craindre, un jour, la gloire, fleurir un CDCDAP, Contre Dictionnaire au Contre Dictionnaire Amoureux du Polar. Et là, oui, d’accord, quelle tension narrative, à chaque chapitre, quel humour, quelle dérision (je vous conseille p.34 la conversation sur le mot de passe nécessaire entre Michel Forsythe et les agents du FBI, on n’est pas loin de la blanquette d’OSS 117). Retour de flammes (oui, je sais, c’est le troisième Michael Forsythe, ma bibliothèque connait quelques trous), traduit par Patrice Carrer (de l’américain)** est un putain de bon roman, sans temps morts, sans fioritures, sans aspérités mais avec un Michael Forsythe qui prend le temps, entre deux tentatives de meurtres à son encontre (deux dans les quatre premiers chapitres), de philosopher et d’analyser sa situation à l’aune du contrat passé sur sa tête : « voilà ce qui vous arrive après douze ans de cavale. Un doctorat en suspicion. » (p.65) tout en admettant que le monde change, pas lui : « Les Dublinois ont pas mal changé. Ils ressemblent de plus en plus à aux Londoniens. » (page 61) On en oublierait presque que Michael n’est pas un tendre : « Kit, la surfeuse que j’avais dû tuer dans le Maine » (p.10) ni un super héros : « moi, dont le seul handicap est un pied artificiel » (p.12), « L’entaille n’est pas profonde mais elle l’air vilaine. » (p.73) et « Je remonte à bord, ferme les yeux et me revoilà dans les vapes. » (p.74) Quoique sa faculté à s’en tirer force sinon le respect (et la crédulité) au moins l’admiration d’un travail bien fait d’un auteur qui sait mener une intrigue et les lecteurs où il en a envie. Le suivrez-vous ?

* Albert Wikipédia ** Gallimard, Série noire, 2009, 376 pages, 24€90

Declan Hugues (1963), le fantôme du passé

Coup de sang est le seul polar qu’a publié Declan Hugues à la Série noire* en 2010. Pour en parler, j’avais bien pensé à Jack Never, mais il travaille déjà sur le prochain Irlandais (voir Colfer, plus bas) aussi vais-je m’appuyer sur sa technique cinématographique de l’extrait comme argument. Ainsi, comment voulez-vous résister à un tel « incipit » (si l’on passe le prologue de deux pages qui ne dit pas son nom) ? « Le soir de l’enterrement de ma mère, Linda Dawson sanglota sur mon épaule, me fourra sa langue dans la bouche et me demanda de retrouver son mari. À présent, elle gisait, morte, sur le plancher de son salon, et le hurlement d’une sirène de police résonnait dans les collines environnantes. Linda avait été étranglée : une écume rougeâtre débordait de sa bouche et ses yeux injectés de sang saillaient de leur orbite. Les marques autour de son cou, à peine visibles, suggéraient l’utilisation d’un foulard ou d’une cravate en soie. »

Plus on avance, plus le passé nous rattrape comme un putain de fantôme. Glaçant. Sanguin. Bienvenue à Dublin.

Alors, c’est bien simple comme disait Orson Welles : « Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder. » Vous savez ce qu’il vous reste à lire..

* un autre semble (in)disponible aux Presses de la Cité et chez Pocket : Au-delà de tout soupçon…

Eoin Colfer (1965), la bonne prise

Eoin Colfer pic 2012 (new).bmp press shot

Heureusement que je peux m’appuyer sur l’équipe de bbb pour ce dictionnaire, la tâche étant énorme, un coup de main de Jack Never m’est fort utile. Merci Jack d’évoquer Eoin Colfer et son héros McEvoy en deux bandes-annonces. Attention, vous allez rire… jaune, ça tombe bien, ça va bien avec le vert…

Bande-annonce numéro 1 : « – Tu as besoin d’autre chose, McEvoy ? Tu veux aussi mon soutien-gorge ? Je réfléchis à la question. – Quelle taille ?«

Dring ! Dring ! Dring !

Bonjour, heu… j’appelle pour la Bande-annonce, c’est encore valable ? Bon, ben heu… alors, ça m’intéresse.

C’est un roman socratique : « Je commence à croire que personne ne connaît vraiment son prochain. Je suis presque sûr que personne ne me connaît. Un ex-soldat videur, obsédé capillaire. » (page 27), « Douze années dans l’armée m’ont au moins enseigné ceci, même si je ressens encore des douleurs au niveau du dos quand je passe à l’action, en particulier en plein hiver. » (Page 37)

C’est un roman couillu : « »a secrétaire désigne la salle d’attente d’un doigt orné d’un ongle rose. – Tout le monde est armé ici, Monsieur. En ce moment, j’ai un Colt pointé sur vos parties génitales. Alors, prenez place, car si le coup part, même le docteur ne pourra plus faire grand-chose. » (page 46), « Deacon lève les yeux au ciel et tire un cran d’arrêt à manche d’ivoire de derrière son pare-soleil. – Tu as besoin d’autre chose, McEvoy ? Tu veux aussi mon soutien-gorge ? Je réfléchis à la question. – Quelle taille ? » (page 145)

C’est un roman sentimental : « Et toi, Dan ? Tu gardes une image heureuse de ton papa, là-bas, en Irlande ? – Ouais. Il y a eu ce jour où il m’a battu à mains nues parce qu’il ne trouvait pas la pelle. Je ne l’oublierai jamais, j’en ai encore la gorge serrée. » (page 53)

C’est un roman dans lequel le héros est bien (trop) accompagné: « C’est un début, je suppose, grince Zeb, incapable d’arrêter de râler. Mais ne te crois pas débarrassé pour autant. Si tu ne me retrouves pas en chair et en os, je m’installe dans ton lobe temporal pour toujours. » (page 165) Si ça ne contribue pas à motiver McEvoy pour retrouver son ami Zeb Kronski, docteur marron, disparu mystérieusement, notre ex-casque bleu irlandais, inquiet de son alopécie galopante, va devoir vivre avec les mots railleurs de Zeb, et ça, c’est plus angoissant que la calvitie qui le guette… « Mon meilleur ami est logé dans ma tête. Je suis obsédé par mes cheveux et je commence à envisager d’établir une relation sérieuse sous une fausse identité. » (page 215)

C’est un roman qui ne renie pas l’enquête traditionnelle : « Je fais le tour par derrière, ce qui n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Dans les banlieues paranoïaques propres à l’Amérique, le premier réflexe consiste à tirer sur les intrus et poser les questions ensuite, si besoin. » (page 172)

C’est un roman happy end : « Eh Zeb, je dis, sers-moi un verre de cette bave de yack. » (page 309*)

C’est un roman d’Eoin Colfer, publié chez Gallimard (Série Noire).

Ça vaut 19€90.

Y a 308* pages.

Prise directe, Plugged, traduit par Antoine Chainas, bientôt dans votre bibliothèque !

C’était Jack NEVER, vous me tenez au courant, hein ?

* mystère… la pagination s’arrête à 308 mais il y a une page 309, non numérotée, voilà, c’est tout, pas de quoi en faire une histoire et dire que le chroniqueur n’est même pas capable de noter correctement ses références, pfff…

Bande-annonce numéro 2 : « Elle m’a appris tout ce que je sais sur les seins. «

Dring ! Dring ! Dring !

Bonjour, heu… j’appelle pour la Bande-annonce, c’est encore valable ? Bon, ben heu… alors, ça m’intéresse.

C’est un roman d’amour : « Mec, elle sait embrasser. C’est comme si elle aspirait directement les battements de mon cœur. Et ses yeux… Grands et bleus, avec beaucoup trop d’eye-liner. Des types sont devenus dingues à cause de ses yeux. » (page 9) « Cette femme magnifique – et franchement, carrément au-dessus de mes moyens – me tournait autour près du bar et deux Martini citron gingembre plus tard, elle me collait comme du film alimentaire à une saucisse de Francfort. » (page 96) « « Je crois que je me suis toujours méfié des saints. Si j’avais été Joseph le charpentier et que la Vierge Marie soit rentrée à la maison en m’expliquant qu’elle avait été fécondée par le Saint-Esprit, alors le christianisme aurait connu un destin très différent »» (page 161) « Je n’arrive pas à accepter le fait qu’elle me laisse tomber comme ça. On était vraiment proches, à une époque. Très. Elle m’a appris tout ce que je sais sur les seins. » (page 309)

C’est un roman dans lequel les valeurs familiales comptent : « – Ta mère est une pute, c’était le commentaire de mon propre père sur la politique hippie de Maman. Je me souviens qu’il me l’a dit dans un bar, devant tous ces potes de beuverie. – Elle a baisé avec tellement de types avant que tu viennes au monde, je suis même pas sûr que tu sois mon fils ». Puis il paradait sur toute la longueur du bar pour ramasser les billets des poivrots qui avaient parié qu’il ne réussirait pas à faire chialer un petit dur comme moi. Papa était si content de lui qu’il m’a même donné l’un des billets. Je l’ai pris et je l’ai ajouté à mes économies pour acheter un pic à glace. Qu’il aille se faire foutre. » (page 151) « Le pouvoir transforme les adultes en enfants. Mon père était pareil. Son truc, c’était de se mettre en colère et ensuite d’inventer une raison foireuse. Il était incapable d’admettre qu’il piquait une colère juste parce que c’était un connard maléfique. » (page 268)

C’est un roman dans lequel la vengeance est un plat qui se mange al dente : « Mme Madden est morte. On est überbaisés. » (page 13) « En général, je ne suis pas effondré en apprenant qu’une dame que je ne connais pas personnellement casse le grand ressort, même si c’est une Irlandaise. Mais ma propre sécurité dépend directement du fait que Mme Madden soit encore suffisamment vivante pour appeler son fils une fois par semaine. » (page 14) « (…) j’ai été obligé de demander à l’un de mes potes irlandais de se balader armé jusqu’aux dents dans le jardin de Mme Madden à Ballyvaloo, simplement pour que Zeb et moi puissions continuer de respirer l’air d’Essex County. » (page 15) « Zeb, dis-moi que Mike, tristement endeuillé, n’est pas assis en face de toi en train d’écouter tes bêtises sur sa pauvre mère récemment décédée. » (page 19) « Mon psy, Simon Moriarty, m’a dit un jour que j’étais obsédé par la vengeance. Ce à quoi j’ai répondu : – Obsédé par la vengeance ? Qui a dit ça ? Je vais le tuer. » (page 144)

C’est un roman pragmatique : « – Les ascenseurs sont là-bas. (..) Oui. Les grandes portes dorées. Tu ne peux pas les rater ». Ce n’est pas vrai. On peut les rater. Ici, toutes les portes sont grandes et dorées, même celle des toilettes. Au pifomètre, je choisis les portes dorées munies de boutons d’appel. » (page 153) « Le secret pour rester en vie jusqu’à sa mort, c’est de ne pas se faire tuer. » (page 268) « À mon avis, si vous voyez une personne manger la bouche ouverte, elle est probablement psychotique, au minimum. » (page 117) « – OK, les gars. Le truc important maintenant, c’est que nous restions tous calmes. Je vais vous dire la façon dont je vois les choses, et tout le monde garde sa braguette fermée jusqu’à ce que j’ai fini. » (page 107)

C’est un roman qui fleure bon les références : « Le grand Elmore Leonard a dit un jour qu’il ne fallait jamais commencer une histoire en parlant de la météo. M. Leonard a beau dire ce qu’il veut, et ses admirateurs peuvent le recopier tant qu’ils veulent dans leurs carnets de moleskine, mais parfois une histoire commence par la météo et se fiche pas mal des conseils donnés par des types légendaires, quand bien même il s’agit du grand EL. » (page 7) « On devrait peut-être déménager à Hollywood. Ou à Galway. » (page 269)

C’est un roman d’Eoin Colfer, publié chez Gallimard, à la Série noire (2017).

Ça vaut 22€00.

Y a 317 pages.

Mauvaise prise*, Screwed, traduit par Sébastien Raizer, bientôt dans votre bibliothèque !

C’était Jack NEVER, vous me tenez au courant, hein ?

Merci x2 Jack !

* notule déjà passée sur bbb, là…

Eoin McNamee (1961), le bleu

« L’huissier ordonna à la cour de se lever et le juge Curran entra. »*

Le Picasso irlandais a eu sa période bleue (Le Tango bleu – The blue tango, 2003, traduit par Patrice Carrer (Gallimard, La Noire, puis Le Masque poche 2014), Orchid blue* – traduit par Freddy Michalski, Le Masque, 2012 et Blue is the night – non traduit). Pas si bleue que ça. Plutôt noire, tant le fait divers est au cœur de l’Irlande du nord.

« Ce roman ne cherche pas à savoir qui a tué Patricia. Son but, c’est plutôt de savoir qui elle était, son image, l’aura de scandale qui s’attachait à elle. Je voulais savoir si elle était fondée ou imaginée ; je voulais écrire sur l’atmosphère qui a entouré l’affaire. » (Eoin McNamee)

Période bleue qui ne l’empêche pas de noircir le tableau avec Le tango bleu, une drôle de danse qu’on mène à deux en n’allant pas dans le même sens. À Belfast comme ailleurs on assassine gaiement mais dans les années 50, résoudre semble être synonyme de camoufler et quoi de mieux pour enterrer un cadavre – celui d’une jeune fille, fille à papa d’un juge dont les paroles sont écoutées et les décisions respectées – que de faire venir enquêter en Irlande un… Anglais. Délicieusement vintage et mélancolique, terriblement actuel et glauque. Avec je ne sais qui du roman en deuil de Robin Cook. Le tango bleu, c’est un peu la Dora Suarez de Eoin McNamee : « Pour tout vous dire, je ne me suis jamais tellement soucié de savoir qui l’avait tuée. C’est d’elle que je me souciais. Qui elle était, ce qu’on lui avait fait. Comment elle a été traînée dans la boue. » (p. j’ai oublié de noter la référence)

« Les gens buvaient pour tenir à distance les dégâts qu’ils avaient causé en buvant. »

Autre fait divers dans Orchid blue. Une jeune fille de 19 ans étranglée et poignardée le lendemain du bal à la salle paroissiale. Et le suspect Robert est un coupable idéal, un peu limité « avec une langue tordue dans la tête » (p.191) et jugé par un juge partial, Lord Lance Curran ; sa fille, Patricia (lire Le Tango bleu) est morte assassinée à 9 ans. Dès lors la reconstitution de l’affaire risque d’être quelque peu biaisée dans une ville « à l’atmosphère de duplicité étouffée » « où les gens buvaient pour tenir à distance les dégâts qu’ils avaient causé en buvant. » (p.31) À moins qu’Eddie McCrink puisse faire quelque chose, c’est le flic en charge de l’enquête… Pendant ce temps, Robert réfléchit à sa pendaison : « C’est plus dur de pendre une femme qu’y disent. Un corps de femme, c’est une masse différente. On pourrait briser un cou de femme comme une brindille. » « J’ai augmenté mon tour de poitrine de presque deux centimètres et demi. J’ai gagné un bon centimètre à mes biceps et presque huit millimètres à mon trou de cou. Ça donnera à réfléchir [au bourreau]. » (pages 212-213)

« On aurait dit des nazis en fuite. »

Noircir le tableau ou tenter de l’éclairer avec cette chronique d’une mort annoncée au 7ème pilier sous un pont à Paris, un soir de juillet 1997 : 00:23 Pont de l’Alma (traduit par Christophe Mercier, Gallimard, Série Noire, 2007, 334 pages, 21€50). Je suis sûr que, même sans l’avoir lu, ça vous dit quelque chose. C’est l’histoire d’une rencontre entre une princesse, un prince, un conducteur alcoolisé, un Fiat Uno blanche, des paparazzis et un pilier. Un bal de frelons autour d’une belle abeille près d’un piège au sirop : « … ils savent qu’il va se passer quelque chose, mais ils ne savent ni où ni quand. » (page 106) Et quelle écriture ! Quelle façon de mettre en avant un détail afin de faire passer une émotion : « Elle triait le courrier légèrement penchée en avant, et il put apercevoir le point de rencontre entre ses seins et la saillie de ses côtes, les ombres complexes. » (page 6), de toucher l’art de décrire une image et de la faire vive, sous nos yeux : « Les photos d’Andanson et de Paul étaient prises de loin, granuleuses. Les arrière-plans étaient flous. On aurait dit des nazis en fuite, des hommes en manches de chemise entraperçus dans des bourgades sud-américaines… » (page 7), d’accorder une personne à ce qu’elle montre : « Elle avait réussi à donner à ses mots une touche de désapprobation collet monté, qui allait bien avec la jupe en tweed et les souliers plats. » (page 103). Un régal.

« Une chorégraphie maussade »

Plus politique, Le Trépasseur, traduit par Freddy Michalski (Gallimard, La Noire, 1996, 326 pages), raconte comment on vit, on meurt, on survit dans une ville en guerre, à Belfast, dans les années 70, entre gens de même famille religieuse – avec de tels amis, on n’a pas besoin d’ennemis – entre flics et gangsters, psychopathes vengeurs assassins de catholiques et tueurs de la pègre obéissant aux protestants et au gouvernement britannique. On se rêve en dur à cuire de légende, même si, au mieux, on n’est que Cagney singeant Dillinger et les dialogues avec les flics ressemblent à une mise en scène : « L’un comme l’autre choisissaient leurs mots avec soin. Ils savaient que la conversation ordinaire ne convenait pas pour la circonstance. L’échange était soigneusement mis en scène. » (p.79). Alors on joue : « Ces jours-là, Victor les passait en majeure partie derrière le volant d’une vieille Ford Zephyr posée sur blocs en bordure du dock. Le moteur avait été enlevé et une herbe huileuse poussait au travers des passages de roues. La voiture avait des ailerons à l’aspect dangereux à l’arrière et des pare-chocs en chrome que Victor lustrait. Depuis le siège avant, il voyait les toits goudronnés de wagons de marchandises sur les voies de garage des parcs à bestiaux. Le frère de Dorcas travaillait justement là, dans les bureaux d’un exportateur de bétail. Il passait le soir, s’installait au coin du feu et parlait bétail, chose que Victor détestait. Il avait une passion pour son travail : les bordereaux de chargements, les statistiques de pertes de poids pendant le transit, les taux de mortalité. » (p. je sais plus combien) On joue et on meurt. Dans une « chorégraphie maussade. » (p.324) Livre que l’auteur a lui-même adapté au cinéma, c’était inévitable tant le roman est visuel, sous le titre de Resurrection man.

Eoin McNamee est un talent à découvrir, pour les lecteurs, lectrices… et les éditeurs, éditrices (nombreux sont ses livres encore non traduits en français aujourd’hui, ne serait-ce que le troisième roman de la période bleue)… Sa particularité et de s’appuyer sur la réalité irlandaise, de la dépeindre telle qu’elle est, noire, en s’affranchissant du côté policier, même s’il l’utilise, tout en mettant en avant une esthétique radicale qui donne force à la fiction pour donner du sens au passé historique. C’est là son message, c’est là son combat. Dans chacun de ses livres. Car, là encore, pour McNamee comme pour d’autres (tous les autres ?), un écrivain écrit toujours le même livre… Passionnant.

* * *

La dose est dense mais s’il fallait encore y mettre un petit coude à la balsen*, vous pouvez encore vos plonger dans ces Petits romans noirs irlandais (Rivages/Noir n°505, 2004, 347 pages, 9€, traduit par Bernard Hoepffner avec la collaboration de Catherine Goffaux) dans lesquels vous trouverez un texte de James Joyce (de Peter Cheyney ou Nicholas Blake aussi) et de Liam O’Flaherty, un auteur dont nous parle avec passion son traducteur Hervé Jaouen pour conclure cette notule forcément incomplète.

* vieille pub que les moins de vingt ans…

La Contribution d’Hervé Jaouen / O’Flaherty

Liam O’Flaherty (1896-1984) est le mal aimé des lettres irlandaises. Il n’a pas son portrait sur les dessous de verres et les sets de table qu’on trouve dans les boutiques pour touristes. Je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit sur lui au Dublin Writers Museum. Il avait pourtant fini par s’installer à Dublin, où il est mort. Semble-t-il, l’intelligentzia le boudait. À cet ostracisme, je vois deux raisons : son écriture et les sujets politiquement incorrects de ses romans.

Des Kenny, génial libraire de Galway et éminent connaisseur de la littérature irlandaise, parle ainsi de son style[1] : « C’est souvent à la cadence d’une mitraillette qu’écrit Liam O’Flaherty : les mots sont crachés les uns après les autres à la vitesse grand V. Il possède le don extraordinaire de vous amener directement au cœur d’histoires qui, pour la plupart, commencent par une courte phrase, rapide et pénétrante : L’idée surgit comme un flash. Ou : Brunton attendait à l’intérieur du bar privé. Ou bien encore : Il mesurait un mètre quatre-vingts. »

Liam O’Flaherty a vécu aux États-Unis dans les années 1920. Il n’est pas déraisonnable d’émettre l’hypothèse qu’il a été influencé par le roman noir américain, en ce qui concerne l’écriture et la description sans faiblesse de la société dans laquelle ses personnages évoluent. À moins que ce ne soit l’inverse ? L’usage qu’il fait du tragique, c’est-à-dire de la manipulation des humains par les dieux, dans plusieurs des romans cités ci-après, n’est pas sans analogies avec l’univers de James Cain, lequel n’avait pas encore écrit Le Facteur sonne toujours deux fois ni Assurance sur la mort. En tout cas, dans une Irlande minée par les séquelles d’une guerre civile qui venait à peine de s’achever, dans une île prise entre le marteau et l’enclume des conservateurs et de l’Église, ses romans ont été reçus comme des gifles iconoclastes. On est loin d’une Irlande de carte postale, qu’on en juge par quelques exemples.

Le Mouchard (The Informer, 1925). À Dublin, pendant la guerre d’indépendance, Gypo, un pauvre type mis à l’écart de l’IRA, dénonce son meilleur ami Frankie aux Anglais, contre une poignée de livres, pour se payer une pute. Torturé par le remords, il trahit une seconde fois, puis, découvert, est abattu par l’IRA et rend l’âme dans une église, au pied d’une croix.

Le Puritain (The Puritan, 1931). Un catholique sectaire voit ses principes basculer quand il tombe amoureux d’une fille légère. Elle est assassinée. Un flic enquête, le puritain avouera l’avoir tuée par jalousie.

La Maison de l’or (The House of Gold, 1929). Au sommet d’une falaise, à minuit, Francis O’Neil retrouve sa maîtresse Nora, jeune épouse du riche et vieux commerçant Ramon Mor Costello. Il s’agit de mettre au point les derniers détails du meurtre du mari et du cambriolage de son bureau. Les amants seront rattrapés par la fatalité, incarnée par un prêtre fou de morale chrétienne.

L’Âme noire (The Black Soul, 1924). Sur l’île d’Inverara (clone d’Inis Mór, la plus grande des îles d’Aran où O’Flaherty était né), un mariage arrangé a fait de Little Mary l’épouse d’un paysan fruste qu’elle déteste et à qui elle n’a jamais cédé. Débarque sur l’île l’Étranger. Démoli par la guerre 14-18, il noie son pessimisme dans l’alcool. Little Mary tombe amoureuse de lui, mais il refuse le bonheur de l’amour partagé. La fureur du mari provoque le drame.

La compréhension de l’intrigue de L’Assassin (The Assassin, 1928) exige de rappeler brièvement la naissance aux forceps de la république d’Irlande. Le dimanche de Pâques 1916, le premier soulèvement armé est déclenché à Dublin par des forces disparates, unies pour la circonstance : quelques centaines de nationalistes de droite, de républicains plus ou moins idéalistes et de membres de l’Irish Citizen Army du marxiste James Connolly. L’armée anglaise ne fait pas de quartier, les meneurs, dont le poète Patrick Pearse, sont fusillés. Choquée par la férocité de la répression, la population, jusque-là plutôt tiède, adhère aux idées indépendantistes. La lutte reprend en 1919 par des opérations de guérilla et se poursuit par une véritable guerre dans laquelle la Grande-Bretagne engage de plus en plus de forces. Des négociations secrètes menées entre les deux parties aboutissent au traité de Londres, signé en décembre 1921 par Michael Collins. Au prix de l’abandon des six comtés de l’Ulster, naît l’État libre d’Irlande – contrairement à ce qu’on peut lire ici et là, ce n’est qu’en 1937 qu’une constitution républicaine sera votée, et ce n’est qu’en 1949 que l’Eire dénouera tous liens politiques avec la Grande-Bretagne. « Libre », vraiment ? En vertu de ce traité, les Irlandais demeurent des sujets de sa majesté le roi George V. Les Républicains hurlent à la trahison. S’ensuit une terrible guerre civile – formidablement mise en images par Ken Loach dans Le Vent se lève, et illustrée par une nouvelle de Joseph Kessel, Mary de Cork. D’un côté l’IRA, de l’autre les Nationalistes. Les familles se divisent, l’Église excommunie les Républicains. Sous l’uniforme de l’État libre, des Irlandais fusillent d’anciens camarades de combat. Équipée et formée par les Anglais, la Free State Army n’a pas grand mal à l’emporter. Mais la plaie suppurera longtemps dans une Irlande résolument conservatrice, théocratique et fasciste sur les bords – les nazis avaient une ambassade à Dublin, et en 1944 les pires nationalistes bretons furent accueillis à bras ouverts par les Irlandais, au nom de la fraternité panceltique. Pendant des décennies gouvernée par la droite et le centre-droit, l’Irlande ne s’ouvrira à la modernité que dans les années 1980. Et encore, à petits pas prudents.

C’est dans le contexte de l’immédiat après-guerre civile qu’ »à trois heures de l’après-midi Michael McDara descendit du tram au coin de l’église de Findlater. » Retour des Etats-Unis où il a dû s’exiler, ce vétéran de l’IRA revient à Dublin pour exécuter un ministre de l’État libre, avec l’aide d’un complice peu sûr, peut-être un mouchard, et d’une passionaria, Kitty Mellet, ainsi décrite : « Sans ses lunettes et son imperméable, elle était extrêmement séduisante. Sa moue autoritaire et ses yeux gris et froids ne la rendaient que plus tentante et exaspérante, en lui donnant cette aura de chasteté qui condamne tant de belles irlandaises au célibat, alors que, pour peu qu’elles se marient, elles épuisent leur mari au lit. » On croirait lire du Chandler, ou du Hammett, ou du Harry Whittington, n’est-ce pas ?

Le ressort dramatique de l’assassinat à commettre n’est pas ce qui importe le plus à Liam O’Flaherty. Ce qui l’intéresse au premier chef, c’est de décrire la crise de conscience de McDara tout au long de la préparation de l’attentat : une alternance de doutes et de certitudes, de détermination orgueilleuse et de nihilisme – il est convaincu que son acte ne servira à rien.

Dans beaucoup de ses romans la personnalité de Liam O’Flaherty apparaît en filigrane. L’Assassin est probablement celui où l’auteur se confond le plus avec son héros.

Comme lui, il est né dans une île isolée, a combattu dans les rangs de l’IRA, a dû s’exiler et mener une vie d’errance et de galère pécuniaire aux États-Unis et ailleurs.

McDara entre dans la cathédrale Saint-Patrick pour interpeller Dieu, Liam O’Flaherty a jeté aux orties la soutane que son éducation religieuse lui promettait.

Sous le regard hautain de McDara, les maisons de Dublin, « lugubres, certaines vieilles de centaines d’années, semblaient se dresser comme des vampires sales, crottés et honteux de leur existence », Liam O’Flaherty annonce la couleur en commençant son roman coup-de-poing par le bras d’honneur d’une dédicace ironique, voire méprisante : À mes créanciers.

« Pionnier du genre qui allait rendre Hemingway et Steinbeck célèbres, Liam O’Flaherty était sans illusions » (Patrick Rafroidi, L’Irlande, Armand Colin, 1970).

Les quelque cent quatre-vingts nouvelles qu’il a écrites sont d’une inspiration plus consensuelle. Comme une compensation à la noirceur de ses romans, il y célèbre, souvent avec lyrisme, la beauté de l’Irlande, son héritage celte, ses coutumes ancestrales, une nature sauvage, un monde rural en lutte contre les éléments. « Lorsqu’il parle de la nature », nous dit Des Kenny, « le ton tend à s’adoucir, la prose devient légère, presque tendre. » Lors de la réédition de ces nouvelles réunies en trois volumes (Wolfhound Press, 1999), il écrit sans ambages : « Liam O’Flaherty peut fortement prétendre à se situer parmi les plus grands nouvellistes, toutes littératures confondues. »

Vers la fin de sa vie, de plus en plus solitaire, l’homme sans illusions déclarait quant à lui, en faisant la différence entre les écrivains « immédiatement reconnus, au savoir livresque, dont la bonne éducation étouffe les sens », et les autres, « qui écrivent parce que le sort a voulu qu’ils se tournent vers l’écriture pour créer […] : La critique ne sait pas par quel bout prendre leur travail ; et c’est seulement lorsqu’ils sont morts que les critiques sortent des trous où ils se terraient à l’abri des fureurs de leur talent pour disserter savamment sur les merveilles de la tempête qui a soufflé et s’est dépensée en pure perte. »

Ne pourrait-on pas en dire autant de bon nombre d’auteurs de romans noirs ?

Hervé Jaouen

Merci Hervé, qu’on peut retrouver sur bbb, comme auteur et traducteur…

[1] 101 livres irlandais qu’il faut lire, Curragh Press, 2008

Les notules Irlande ont été composées à partir de différentes critiques que vous pouvez retrouver sur broblogblack : Les Chiens de Belfast, Poussière tu seras, Au scalpel, Un sale hiver (Sam Millar), Ken Bruen (lire le CDAP), Connolly (lire le CDAP), Les Fantômes de Belfast (Stuart Neville), Mauvaise prise d’Eoin Colfer, La Chaîne d’Adrian McKinty, 00:23 Pont de l’Alma (Eoin McNamee)…

Isard (Philippe)

Les ennuis (I.H.)

nscrit dans la légende, si elle n’est pas vraie elle est d’autant plus belle, forcément, la certitude que Philippe Isard n’écrit pas, il parle. Ou plutôt, il se confie à un dictaphone. Ce que l’on lit n’est que le reflet de ce qui sort de sa bouche. Toujours est-il que le ton y est vivace, vachard, virevoltant et, vous connaissez la chanson, je ne vous fais que les adjectifs en v.

Isard est la preuve vivante qu’un flic sait faire autre chose que tenir un flingue, il ne tient pas sa langue mais le lecteur en haleine, pas toujours fraiche, vu ce que son Balu s’enfile.

« Elle est belle la police. Elle ressemble pile poil à la société. »

* (p.8, Le Chenil des flics perdus)

Deux météorites publiées en Série noire vont asseoir son originalité, sa verve narrative et son goût pour le style direct, l’oralité, et les situations aussi burlesques que poignantes. Il peint les déchirés et les sans grades : flics, bignoles et clodos dans un huis clos le soir d’un réveillon (Dialogue de morts, Gallimard, Série noire n°2475, 1997, 165 pages), autistes, drogués, flics (un jour toujours) et maquereaux entre hôpital psy et foire du trône (Le Chenil des flics perdus, Gallimard, Série noire n°2476, 1997, 169 pages). Vie et mort des monstres ordinaires. Vous n’oublierez pas de sitôt Balu, prince volant du delirium tremens et as de la gâchette à goulot.

« Il y a les flics et le reste. Le reste ce sont les autres. Des assassins ou des victimes qui sommeillent. »*

* (p.24, Dialogue de morts)

Je suis, comme certains, déçu de le savoir occupé au cinéma ou à la télévision* et d’avoir délaissé la littérature et le roman noir. En attendant qu’il revienne, miser sur son côté christique me semble tenir du miracle et superfétatoire pour lui, bbb vous offre, grâce à Caïn n°20, Hiver 1996/1997, la lecture de la seule nouvelle, à ma connaissance, qu’il n’ait jamais publiée : Tuer pour dormir.

* Entretien avec Philippe Isard, le Nouvel Obs

Islande

Étoile noire (I.H.)

Ceux qui restent les squelettes vivants

mparable ! Si ça finit en ur ou en sson, cela semble gage de qualité ou du moins de succès, ce qui, vous en conviendrez n’est pas tout à fait pareil. Tout ça à cause de Millénium. Stieg Larsson en serait, je crois, étonné, lui qui est mort après avoir livré les trois tomes de sa saga. Et soudain, la Suède et ses cousins nordiques, Danois, Norvégiens et Finlandais se sont mis à envahir nos étals, à se hisser sur nos piles, à truster tous nos prix. Ils sont venus jusque dans nos librairies dégorger leurs fils narratifs de leur campagnes glacées. Et même à s’imposer comme une nécessité dans nos maisons d’éditions qui se respectent et veulent être à la page. Qui n’a pas sa collection noire, son Nordique en proue ? Et l’Islande, avec ses 350 000 habitants n’est pas en reste. Bientôt, il y aura autant d’habitants que d’écrivains de polars. Petit panorama de la neige noire au pays de Reykjavik.

Arnaldur Indriðason (1961)

Évidemment, l’Islande, c’est Arnaldur Indriðason, qui, avec Les Fils de la poussière (Synir Duftsins, traduit par Éric Boury, Métailié, 2018, 291 pages, 21€) écrit en 1997 amorce l’entrée en scène d’Erlendur (et des ses camarades et collègues flics : « le brun élégant Sigurdur Oli« , « Einar, le quinquagénaire enveloppé », « Elinborg la géologue » et » Thoroflur, le plus jeune, gauchiste (…) devenu très conservateur » – p.119) ouvrant la voie au polar islandais. Pierre Lemaitre, dans son DAP, ne l’oublie pas, mais je suis obligé de l’évoquer, un peu. Influencé par les voisins suédois Sjöwhall & Wahlöö, Indriðason a fait le pari d’écrire dans un genre qui n’intéressait pas les habitants de son pays qui le considérait comme de la sous-littérature et sur un sujet aberrant et quasi inexistant en Islande : « … les délinquants islandais étant en général de pauvres types. » et « Les assassins étaient rares en Islande. » (p.76, Les Fils de la poussière) Autant vendre de la fidélité à une maîtresse. Pourtant Arnaldur Indriðason va tenter le coup et arriver à fédérer non seulement les nationaux autour de lui mais aussi les étrangers (12 millions de livres vendus, 4 millions de lecteurs français, 37 traductions en 2016, d’après PL, page 333, Dictionnaire Amoureux du Polar). On peut appeler ça un succès. Maitrisant peu ce sujet, bien moins que quatre millions d’entre-nous, dont PL, j’ai lu Les Fils de la poussière, le premier écrit dans la série d’Erlendur, l’avant-dernier publié en France et la quatrième aujourd’hui dans l’ordre chronologique puisque son héros vieillissant (il est né en 1946), son démiurge lui fait vivre des aventures préquellesques. Hé bien, c’est fort intéressant (malgré une fin quelque peu rocambolesque et peu crédible), je ne sais ce qui m’a retenu si longtemps d’ouvrir un de ses romans – le temps, les préjugés, la mode… J’en retiens une chose (à la Tachan), chez Indriðason ce qui l’intéresse, ce n’est pas la recherche du coupable même si, ce n’est pas la victime même si, ce sont le, ce qu’il appelle, les squelettes vivants « Ce ne sont pas les morts qui nous font le plus mal mais le chagrin de ceux qui restent. » Et si les 13 autres aventures sont de ce tonneau-là, je crois bien que je vais m’y désaltérer plus souvent… Ne jamais dire jamais, fontaine je ne boirais pas de ton eau.

Série dans l’ordre chronologique des aventures d’Erlendur Sveinsson (tous traduits par Éric Boury, date de parution originale / date de parution en France) – source wikipédia

- Le Duel – Einvígið (2011/2014)

- Les Nuits de Reykjavik – Reykjavíkurnætur (2012/2015)

- Le Lagon noir – Kamp Knox (2014/2016)

- Les Fils de la poussière – Synir duftsins (1997/2018)

- Les Roses de la nuit – Dauðarósir (1998/2019)

- La Cité des Jarres – Mýrin (2000/2005)

- La Femme en vert – Grafarþögn (2001/2006)

- La Voix – Röddin (2002/2007)

- L’Homme du lac – Kleifarvatn (2004/2008)

- Hiver arctique – Vetrarborgin (2005/2009)

- Hypothermie – Harðskafi (2007/2010)

- La Rivière noire – Myrká (2008/2011) [plus une aventure d’Elinborg que d’Elendur]

- La Muraille de lave – Svörtuloft (2009/2012) [plus une aventure d’Oli que d’Elendur]

- Étranges Rivages – Furðustrandir (2010/2013)

On peut lire (bien évidemment)aussi autre chose qu’Erlendur comme la trilogie des ombres ou celle de Kónrað (traduite par Éric Boury aussi), Le Livre du roi ou la fatale Bettý (traduits par Patrick Guelpa)…

La forêt islandaise

De ce bois-là, on peut se chauffer mais il est utile d’aller brûler d’autres essences ne serait-ce que pour varier sa source, lâcher son addiction pour en dépendre d’une autre. Je vais en développer deux et en citer bien plus.

Stefán Máni, j’ai eu le plaisir de le rencontrer sur Nantes, est un géant vêtu de cuir assez proche du bruit que peuvent faire ses bouquins mais terriblement gentil comme pour se dédouaner d’écrire des horreurs.

Stefán Máni (1970)

Boom, boom, boom…

Le cargo le Per va quitter le port islandais de Grundartangi pour le Surinam. Chaque membre d’équipage s’y prépare mais tout ne tourne pas comme à l’habitude… Chacun embraque en plus de son barda ses angoisses et ses problèmes du moment. Il y en a même un qui monte à bord sans le vouloir et un autre qui reste à terre, ensanglanté dans le fossé. Il y en a qui grimpent avec l’idée de ne pas se laisser faire quitte à se mutiner. Il y en a qui s’embarquent avec la peur au ventre, un paquet en commande. Il y en a qui ont eu tout juste le temps de se laver du sang qu’ils ont sur les mains…

Boom, boom, boom…

Le cargo glisse et fend les vagues. Les Doors l’accompagnent. Sur une vieille cassette d’un magnétophone autoreverse, Jim Morrison évoque des jours étranges… et tout le monde est balloté sur cette vieille lessiveuse d’un million de tonnes.

Boom, boom, boom…

Le cargo ne répond plus. Tout est coupé : radar, gps et autres téléphones. Voilà le bateau seul. Irrémédiablement. Chacun observe l’autre pour le transpercer. Chacun croit que l’autre en est un. Chaque autre croit que l’un est autre.

Mais du moment que les moteurs marchent, tout roule. Mais si les moteurs s’arrêtent, tout tangue sur ce Noir océan (Skipið, 2006). Quelqu’un a coupé les ponts entre le Per et la Terre. La Terre qui s’éloigne, le Per qui dérive…

Un roulis islandais de Stefán Máni, traduit par Éric Boury à la Série Noire (2010, Folio Policier n°625, 2012), un pavé de 474 pages qui flotte dans la mare humaine. Tout cela va mal finir. Mais chacun, avant, doit payer le prix de ce qu’il est : un homme avec ses erreurs, ses croyances, ses renoncements. Et chacun paiera le prix fort, le seul à payer quand on appartient à l’espèce humaine, celle qui suit sa destinée avec la certitude que tout peut changer si l’on prend les choses en main. Mais rien ni personne ne peut quoi que ce soit contre la folie et contre la fin de la course qui approche à grands pas.

Deux autres titres sont disponibles : Noir Karma, Svatur á leik, traduit par É.B., Gallimard, Série Noire (2012) et Présages, Feigð, traduit par É.B., Gallimard, Série Noire (2013).

Ragnar Jónasson (1976)

C’est ce titre non traduit, Snjór (titre orignal : Snjóblinda) qui a attiré mon attention et la suite de la série : Nátt, Sótt, Vík, Mörk et Sigló. Mais vite agacé par le fait que ces romans soient traduits de l’anglais par Philippe Reilly ou Embeline Marchon (cela n’enlève rien à leur professionnalisme et, sans doute, à la qualité de leur travail – dont je ne peux pas vraiment juger ne maitrisant évidemment pas l’islandais et peu l’anglais). Peut-être que l’éditeur original français, La Martinière, n’avait d’Éric Boury sous le clavier pour effectuer la tâche mais, l’a trouvé, avec le dernier tome, Sigló, car c’est de l’islandais que nous est proposée la version française …*

* Je me permets cette digression linguistique car le procédé est étonnant autant que celle de nommer les titres ainsi ; pourquoi alors ne pas regarder le titre original islandais ?

« Quand le poisson arrivait, c’était toute une aventure. Quand il n’y en avait plus, c’est devenu un cauchemar. » (p.204)

J’ai passé un agréable moment à Siglufjördur au nord de l’Islande dans la cité des harengs. Ari Thór, étudiant en théologie défroqué y est affecté, partagé entre l’envie de travailler au service du pays et peiné de laisser sa fiancée à Reykjavik, étudiante en médecine. Quelque peu écrasé par une forme de claustrophobie neigeuse et glacée (« Aussi loin que le regard portait, le monde était blanc. », p.247), il s’ennuie quelque peu à Siglufjördur car « il ne se passe jamais rien à Siglufjördur » (p.43) d’après son collègue et chef Tómas. Évidemment, on sait qu’il n’en est rien puisque le prélude d’un incipit rageur nous démontre le contraire : « La tache rouge était comme un cri dans le silence. » (p.11) et qu’une succession de chapitre courts en italiques qui s’insèrent dans le récit nous narre l’agression d’une femme.

C’est du travail bien fait qui ne tombe pas des mains mais qui n’apporte rien de neuf ni dans le genre, ni dans le noir islandais mais on s’accroche au personnage principal, un peu naïf, avec peu de répartie, mais intelligent, bon au cluedo, voire sherlockholmesque, avec, toujours, un temps d’avance sur nous : nous assistons, impuissants à la résolution de l’énigme comme si on nous avait coupé le son et l’image. L’auteur d’ailleurs péche quelque peu en usant trop souvent de ce processus (« La question d’Ari Thór parut troubler la vieille femme, la consterner même. – Vous pouvez répéter ? (…) Il répéta. », p.278, « Sa réponse confirmait parfaitement la théorie qu’il venait juste de forger », p.279, « [Ari Thór] irait jusqu’au bout. », p.281 etc…) quand on aimerait qu’il développe par exemple, l’économie bouleversée de la cité suite aux problèmes climatiques. J’ai comme la sensation que si l’auteur n’avait pas de suffixe nominal en son, on l’aurait snobé… ou alors on nourrit le whodunit en affamant le roman noir, c’est selon.

Ragnar Jónasson, Snjór – Snjóblinda, traduit de la version anglaise par Philippe Reilly, Points Seuil n°4526, 2017, 346 pages, 7€60

Mais républicain dans l’âme, je pense lui donner une deuxième chance*, histoire de lire où va Ari Thór et comment Ragnar Jónasson évolue. Il faut savoir aussi ne pas jeter le bébé, l’eau du bain et la baignoire, c’est comme croire qu’on puisse obtenir le beurre, l’argent du beurre et cul de la crèmière. Certains sont scotchés par un livre OU alors il leur tombe des mains, moi, j’ai plutôt le syndrome du sparadrap d’Haddock, ça colle ET je n’arrive pas à l’enlever….

* Le 1er Indriðason, Les Fils de la poussière, a, tout de même un final grandguignoleque auquel personne ne croit (pas même l’auteur imagine-t-on) qui pourrait dégoûter toute tentative de lire « la suite »…

* * *

Il faut parfois changer son fusil d’épaule pour mieux saisir l’air du temps ou retourner sa lorgnette pour appréhender de manière plus concise un fait, une société, un pays. Pour cela, pas de doute, il faut ouvir Kalmann de Joachim B. Schmidt (Gallimard, La Noire), un Suisse allemand traduit par Barbara Fontaine (2023, 368 pages, 22€), un récit empathique autour d’un village, Raufarhöfn, de 175 âmes (dans le livre, 194 en 2011 selon Albert Wikipédia), près du cercle arctique, d’un homme, Kalmann, 34 ans, avec un chapeau et une étoile de shérif, équipé d’un mauser hérité de son père américain qu’il n’a pas connu, pêcheur de requins, chasseur de renards bleus, au crâne plein de soupe de poisson, à « la tête creuse comme une bouée », souffre-douleur des gosses du village quand il était petit. C’est l’histoire d’un homme qui a disparu, Robert McKenzie, « ça voudrait dire qu’il y a une justice ». C’est l’histoire avant tout d’un monde qui s’éteint, qui a connu « le boom du hareng » et connaît désormais celui des quotas. Il semble ridicule, loin, négligeable. C’est le nôtre.

Sur la pile islandaise, on peut déposer Arni Thorarisson (Árni Þórarinsson) et sa série policière des enquêtes du journaliste Einar (Le Temps de la sorcière, traduit par Éric Boury, Point Seuil n°2016, 2008, 423 pages, 7€80), Ævar Örn Jósepsson et Les Anges noirs (traduit par Séverine Daucourt-Fridriksson, Gallimard, Série noire, 2012, 365 pages, 21€50) à l’incipit hameçonnant : « Noir. Le noir était complet, sans la moindre lueur malgré l’éclat de la nuti d’été au-dehors, aussi profond que les ténèbres de la cave du nouvel immeub le où ses frères l’avaient enfermée trente ans plus tôt, quand elle avait cinq ans. » et Yrsa Sigurðardóttir et son ADN (traduit par Catherine Mercy, Actes noirs, Actes sud, 2018, 412 pages, 23€) sur l’enfance noire noircie : une fratrie séparée lors de l’adoption, le meurtre d’une femme sous les yeux de sa petite fille qui a tout vu et se mure dans le silence, le flic Huldar, la psychologue Freyja vont avoir fort à faire… Un polar lourd et angoissant. La dernirèe venue qui semble mutliplier les succès comme Jésus les pains et les poissons, Eva Björg Ægisdóttir, la révélation islandaise, que Points seuil (n°5905, 2023, 426 pages, traduit par Jean-Christophe Salaün) met en avant avec le fameux coup du bandeau : Les Filles qui mentent, par l’auteure du best-seller Elma…

Le polar islandais, c’est un peu le volcan d’Eyjafjallajökull en 2010, on a toujours peur d’être enfumés. Mais parfois, on se dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu.

Contacté pour un 5/5, le traducteur de l’islandais Éric Boury répondra courant septembre. Il faudra donc attendre un peu, il a traduit quatre livres depuis le début de l’année et travaille actuellement « sur un Erlendur« .

Italie

Mon cœur (I.H.)

nouï ! Avec Bruen, c’est le deuxième grand oubli de Pierre Lemaitre. Comment -t-il pu oublier le Sicilien ? Certes, il en parle quand il évoque Serge Quadruppani le traducteur (page 587) en disant qu’il l’a lu mais il n’en parle pas. Je parle évidemment d’Andrea Camilleri, que j’ai évoqué à H (comme Humour) et dont je reparlerai à M comme Montalbano.

PL parle certes, dans son DAP, de : Carlotto (« Un des meilleurs représentants de ce polar italien qui ne cesse d’instruire le procès d’une société en pleine décomosition morale et politique., page 96), De Cataldo (le romancier-juge « à l’impermaméabilité suosée », page 171), Fois (« dont l’oeuvre explore, dans un jeu de miroirs, les relations passées et présentes entre la Sardaigne et l’État central italien », page 237), Fruttero et Lucentini (qui ont tenté « d’examiner la bêtise sous toutes ses facettes », page 245), Lucarelli (« l’insaisissable », page 410, « à la virtuosité étourdissante », page 407), Scerbanenco (et c’est tout me semble-t-il si je n’oublie, moi-même, personne). Aussi, me suis-je dit, qu’oubliant Camilleri, il était sans doute passé à côté d’autres noms. Ce sont ceux-là dont je vais vous causer entre nous (causa nostra en quelque sorte) avec les contributions de Gérard Lecas (qui reviendra sur Scerbanenco à qui selon PL « le polar italien (…) doit beaucoup », page 637).

Gérard Lecas, dont j’ai vanté récemment les qualités littéraires, est aussi un traducteur et fin connaisseur du noir italien mais, aussi, un ami et un homme généreux. Je lui ai demandé une contribution. Il m’en a livré trois (et de judicieux conseils de lecture). Elles parsèmeront cette Italie avec talent et humanité. Merci Gérard*, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Ça démarre avec le « père du roman noir » italien.

* Gérard a déjà livre sa contribution au CDAP avec B comme Battisti et s’est soumis aux célèbres ZAD…

Les Contributions de Gérard Lecas 1/3

L’Italie de Giorgio Scerbanenco (1911-1969)

Giorgio Scerbanenco, occupe une place particulière dans le roman policier italien puisqu’il est là-bas unanimement considéré comme le père du roman noir. Il est vrai qu’à une époque où la production littéraire transalpine du genre se contentait de répliquer avec plus ou moins de talent le roman d’enquête anglo-saxon, Scerbanenco innove assez radicalement dans les années 1960 avec un personnage de médecin rayé de l’Ordre et qui se reconvertit dans la police. Scerbanenco avait suivi une trajectoire littéraire assez particulière, rédigeant des centaines d’articles et de romans pour des magazines féminins spécialisés dans la « presse du cœur ». Cette expérience lui inculqua sans doute un sens assez fin de la psychologie et si on ajoute celle d’une vie difficile, père ukrainien fusillé pendant la révolution, enfance misérable, succession de petits boulots pour la survie, on comprend comment la synthèse de cette existence servit de moule créateur au personnage de Duca Lamberti. Il suffit de considérer que la notoriété de Scerbanenco ne repose que sur cinq romans au milieu d’une production pléthorique pour avoir une idée de la puissance de ces textes. Duca Lamberti, contrairement à beaucoup d’enquêteurs de romans noirs, n’est pas un cynique désabusé mais quelqu’un qui ne cesse pas vraiment de croire en son prochain tout en nourrissant pourtant peu d’illusions à leur endroit. Un mélange de tendresse et de violence contenue, un questionnement incrédule devant les horreurs qu’il met à jour, un sentiment de culpabilité permanent comme si en tant que représentant de l’espèce humaine, il était partie prenante des méfaits qu’il découvrait, composent un personnage attachant, car fort et faible à la fois. Cette personnalité contrastée a établi sa différence par rapport aux personnages monolithiques du roman policier de son époque mais les enquêtes de Duca Lamberti continuent aujourd’hui de frapper par leur modernité, sans doute simplement parce que l’authenticité des rapports humains est intemporelle. Plusieurs de ses romans ont été adaptés en film, notamment « Vénus privée » qu’Yves Boisset a réalisé sous le nom de « Cran d’arrêt ».

Merci Gérard. Si je peux ajouter quelques mots, je dirai que Gallmeister semble republier les enquêtes de Duca Lamberti, avec notamment la sortie de Vénus privée (justement) dans une nouvelle traduction de Laura Brignon…

« Mais de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons ce « noir italien » ?

Il faut convoquer Giancarlo De Cataldo (1956) pour cerner ce qu’est le noir italien. « Mais de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons ce « noir italien » ? Nous parlons, je crois, d’un groupe d’auteurs qui, par le recours aux lieux et aux paramètres d’un genre très minoritaire dans notre pays (quasi inexistant même), ont en quelques années fondé et imposé d’une manière résoument orignale de raconter les mythes, les rites, les splendeurs (rares) et les misères (nombreuses) de la réalité contemporaine. » Il est parcouru par trois thèmes : « la corruption, l’étranger et l’obsession du succès. »*

* Avant-propos de Petits crimes italiens, Points Seuil n°2536, Roman noir, 2011, 464 pages, 7€80 (nouvelles de : Ammaniti, Camilleri, Carlotto, Dazieri, De Cataldo, De Silva, Fois, Lucarelli, Manzini et Faletti tout lire** ?). ** Je n’ai pas pu résister au jeu de mots mais j’ai lu sa nouvelle et elle est particulièrement intéressante, tendue et drôle, cynique et troublante. Une réussite. Par l’auteur du succès Je tue (J’ai Lu).

Il est vrai que la trilogie thématique frappe au coin du bon sens et parfois dans la gueule tant elle imprègne violemment la nouvelle vague italienne comme l’ancienne, très fécondes, de Pinketts à Robecchi, de Manzini à Perissinotto, de Colaprico à Favela, de Pulixi à Viola… en passant par Carrisi, Massimo, Leon et Varesi… Je vais, ici, en évoquer trois (plus quelques uns de manière plus « succincte ») et Gérard Lecas va faire de même, et vous laisser découvrir les autres. Gérard, c’est à toi.

Les Contributions de Gérard Lecas 2/3

L’Italie d‘Andrea Pinketts (1961-2018)

Je me souviens parfaitement d’Andrea attablé dans un bar devant un « formidable » de bière, l’un des rares mots qu’il connaissait en français, et déclarant d’un ton sérieux, à un premier degré qui ne lui était pas habituel : « Nous ne vivrons pas vieux ». Je crus bon de le corriger, sans doute poussé par une sorte de superstition : « Parle pour toi ». Mais Andrea avait vu juste, il a disparu à l’âge de 49 ans, et on ne saura jamais si la quantité suicidaire d’alcools qu’il a ingurgités durant toute sa vie y est pour quelque chose. Son premier roman était un petit chef d’œuvre, « Le sens de la formule », la peinture d’un petit monde milanais, un groupe de garçons dont la condition constituait un paradigme d’une certaine société italienne, des hommes, déjà, mais refusant ou incapables d’accéder aux responsabilités d’un monde adulte, confinés dans leurs souvenirs d’enfance, fixés à leur famille comme Lazare Santandrea, le héros de l’histoire, pouvait l’être. Des personnages incapables d’échapper à un univers imaginaire, même si parfois la confrontation avec le réel devenait insupportable, ce qui constitue le thème souterrain de tous les romans de Pinketts. Dans « La madonne assassine », il dresse un inventaire de tous les miracles ou apparitions liées au religieux avant de faire cette confession simple mais bouleversante en croisant son image dans un miroir : « La madonne, c’était moi ». Auteur profondément original, traversé de fulgurances littéraires mais chaotique et insaisissable, Pinketts a marqué de son empreinte un polar italien qui souffre parfois, on peut le reconnaître, d’un certain conformisme. Il avait pour modèle absolu John Wayne, le macho parfait, ce qui constitue aujourd’hui une certaine marque d’indépendance….

Merci Gérard.

* * *

J’en avais entendu causer comme on dit, ni pas dans le poste, et encore moins à la télévision, où le livre est devenu quasiment persona non grata, guère dans la presse mais je ne lis pas tout, mais sur quelques blogs qui sont généralement de bon conseil (blacknovel1, Actu du noir… voir liste exhaustive sur bibliosurf). Je veux parler d’Alessandro Robecchi (1960). Cet auteur, comme les autres, sait mener une intrigue criminelle et romanesque, construire un suspense sociétal et social loin des poncifs du genre tout en les tordant à sa guise (sérialkillerie, whodunit, chronique policière) mais c’est dans son écriture qu’il détonne, faisant le choix du torrent plutôt que du fleuve, se baignant dans l’oued pour délaisser le lac et se complaisant dans la flaque qu’il décrit comme une mer.

« – Je te rappelle Carella. – Dès que vous pouvez, chef. – Non, je pensais aller au ciné d’abord ». Et il raccroche. » (page 197, Le Tueur au caillou)

** Cela se passe à Milan et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ça ne pourrait pas se passer ailleurs. « On n’est pas d’un pays mais on est d’une ville »*. Ça se passe dans les beaux quartiers mais ça sent la banlieue. Ça se croit la justice mais ce n’est que la vengeance. Ça se croit des hommes mais ce sont les femmes qui savent : la cuisinière moldave de Carlo, la femme du sous-brigadier, l’infirme, tour de contrôle de la caserne, ce quartier oublié… Les faux semblants éclatent et la médaille a son revers. Mais tout ce qui brille ne brûle pas, tout ce qui scintille ne se consume pas. Miossec l’a chanté, Robecchi le peint avec ses mots qui sont des piques et ses phrases des lassos. Le Tueur au caillou est éminemment politique, sans en avoir l’air, comme un sourire en coin que ne peuvent comprendre que ceux qui savent que s’ils sont grands, c’est parce que nous sommes à genoux. Il y a du McBain et du Camilleri (l’auteur est publié en Italie par le même éditeur que le créateur de Montalbano) dans ce roman mais il y a surtout du Robecchi et ça, c’est la marque de ceux qui savent qu’on écrit mieux debout qu’à genoux.

* Bernard Lavilliers, Saint-Étienne ** Lire l’aticle en entier.

Le Tueur au caillou d’Alessandro Robecchi, traduit de l’italien par Paolo Bellomo (avec le concours d’Agathe Lauriot dit Prévost), L’Aube NOIRE, 2023, 414 pages, 21€90

Parus précédemment : Ceci n’est pas une chanson d’amour – Questa non è una canzone d’amore et De rage et de vent – Di rabbia e di vento (tous deux disponbiles en poche à l’Aube, MIKROS NOIR, 12€90 et 13€90), traduit par P.B. avec le concours d’A.L. dit P..

* * *

Deuxième découverte avec Antonio Manzini (1964) grâce aux prédictions de lecture de Miranda Mirette elle-même travaillée numériquement par le milieu hostile.

« – Bordel de merde, Schiavone ! (…) Vous voulez vous retrouver à faire des photocopies au ministère ? – Pourquoi pas (…). S’ils me maintiennent mon salaire, pas de problème. » (page 222)

Le sous-préfet Rocco (quel prénom !) Schiavone est muté dans le val d’Aoste, à Champoluc (« Décision venue d’en-haut » – page 65). Il est ravi. Entouré de crétins (« – Monsieur, ici l’agent D’Intino. – Quel bon vent ? fit Rocco (…) – Il y a du vent ? demanda l’agent D’Intino, surpris. » – page 63), perdu sans sa femme, égaré chez son amante, il doit résoudre le meurtre d’un local écrasé par une dameuse et trouver une paire de chaussures autre que ses Clarks. Quelque peu soupe au lait, grognon ronchon totalement misogyne, fumeur de joints et à cheval sur l’illégalité, ce héros flic récurrent va vous agacer autant que vous plaire par ses côtés politiquement incorrects, son humour grinçant et ses failles personnelles. Ça tombe bien, c’est le premier tome d’une série…

Merci Miranda.

J’ai suivi les deux conseils de Miranda. J’ai lu et me suis délecté du premier tome et ai acheté le deuxième. Un régal.

Piste noire, Antonio Manzini, Pista nera, traduit par Samuel Sfez, Denoël, Sueurs froides, 2015, 250 pages, 20€50 (existe aussi en Folio policiers)

livre acheté d’occasion, influencé par les bons conseils de Miranda Mirette et de milieu hostile…

* * *