Jouir avec entraves

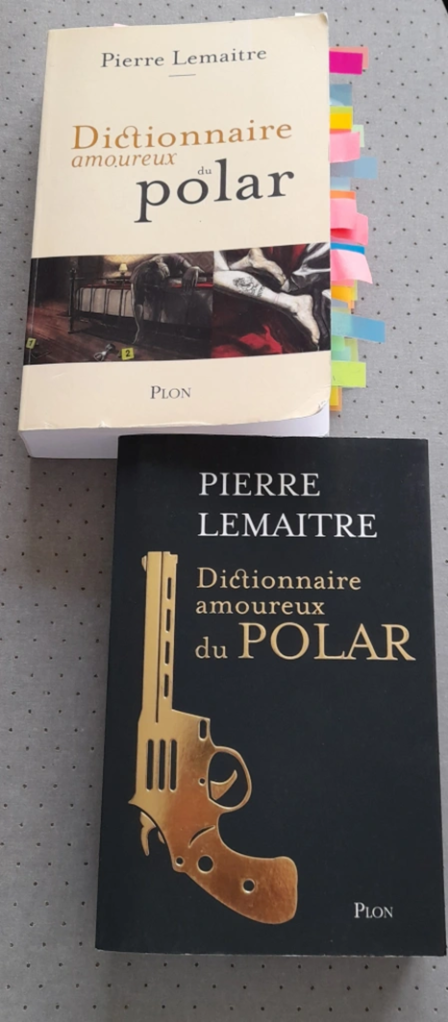

Ce projet de « Contre dictionnaire amoureux du polar » (CDAP) est un projet à long terme, très long terme. Il se veut un hommage critique au Dictionnaire amoureux du polar (DAP) de Pierre Lemaitre (Plon), lauréat du trophée 813 Maurice Renault récompensant un ouvrage mettant en avant « le genre que nous aimons »*, « notre objet de passion »**. J’ai relevé le défi de bâtir un contre dictionnaire au sien, un codicille ou plutôt un complément, pas qu’une exégèse ni qu’une critique. Ni éloge, ni hagiographie, ni panégyrique, mais pas non plus de pamphlet, de satire, de diatribe. Juste une petite porte entrouverte par l’auteur dans laquelle je me suis engouffré : « Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire de ce que j’aime, et encore n’ai-je pas pu mettre tout ce que j’aime. » (introduction, page 11). J’ai donc relevé la gageure de combler, de réparer, de contester et, inévitablement, de construire le dictionnaire de ce que j’aime, et encore, sans pouvoir y mettre tout ce que j’aime et avec une difficulté supplémentaire, c’est de ne pas pouvoir (vouloir) revenir en arrière une fois la lettre publiée (pas de vision générale avant la fin). Ce sera le CDAP d’un critique mais aussi celui d’un éditeur (La Loupiote), auteur, directeur de festival (du polar à La Roche-sur-Yon – 85), rédacteur d’une revue (Caïn) et de tous ses souvenirs. Ce sera avant tout le CDAP d’un hannibal lecteur. Chaque lettre donnera lieu à deux parties : une critique des entrées de Pierre Lemaitre et un développement de celles qu’il aurait pu/dû y mettre. Voilà. L’hommage est sincère mais la langue n’est pas de bois. Le maître me pardonnera. FB

* JP Manchette ** JB Pouy

À qui avez-vous affaire ? bio-biblio-2022

Si vous avez manqué le début… (ne manquez pas la fin au moins…)

C’est déjà du passé…

Lettre A, Partie 1 / Télécharger ? je clique là (ABC du métier (L’) / Alcool / Alibi)

Lettre A, partie 2 / Télécharger ? je clique ici (Amila – Meckert / Arme du crime)

INVITÉ La contribution au CDAP : A comme Amila par Didier Daeninckx (auteur de romans noirs : Rions noir, avec Jordan, Creaphis)

Lettre A, partie 3 / Télécharger ? C’est là (Arnaud / Auster / Avis déchéance – Akkouche / Aztèques dansants – Westlake)

Lettre B, partie 1 / Télécharger ? C’est par là (Baronian / Bataille des Buttes-Chaumont (La) – Jonquet / Battisti / Bête et la belle (La) – Jonquet / Bialot / Bible)

INVITÉ La contribution au CDAP : B comme Battisti par Gérard Lecas (auteur de romans noirs : Deux balles, Jigal)

Lettre B, partie 2 / Télécharger ? Je clique là (Black Blocs – Marpeau / Blogs / Brève histoire du roman noir (Une) – Pouy / Brouillard au pont de Bihac – Oppel / Bruen)

INVITÉ La contribution au CDAP de Jean-Bernard Pouy (auteur de En attendant Dogo), B comme Bruen.

Lettre C, partie 1 / Télécharger ? Je clique ici (Ça y est, j’ai craqué – Dessaint / Cadavres ne portent pas de costards (Les) – Reiner / Caïn / Canardo / Cette fille est dangereuse – Granotier / Chuchoteur (Le) – Carrisi / Chute)

Lettre C, partie 2 / Vous pouvez télécharger le post (Classer/déclasser, Codes et des poncifs, Condor (Le) – Holmas, Michael Connelly)

Lettre C, partie 3 / À télécharger, là (John Connolly, Contrat, Cosmix banditos – Weisbecker, Coup du bandeau, Couverture (4ème de), Critique, Cuba, Cummins et BACK in ABC).

INVITÉ La contribution au CDAP : C comme Connolly par Pierre Faverolles (blogueur blacknovel1)

Lettre D, partie 1 / Téléchargez ? (Dahlia noir (Le) – Ellroy, Damages – Kessler, Kessler et Zelman, Del Árbol (Victor), Delestré (Stéfanie), Der des ders (Le) – Daeninckx et Dexter – Lindsay/Manos Jr)

La contribution au CDAP : D comme Dahlia noir (Le) – Ellroy – par François Guérif (éditeur Rivages, Gallmeister)

Lettre D, partie 2 / À télécharger, ici (Dicker Joël / Dictionnaire Amoureux du Polar (Le) de Pierre Lemaitre / DILIPO (Le) dirigé par Claude Mesplède / Divulgâcher, Donneur (Le) – Akkouche / Doyle (Conan) / Drôles d’oiseaux – Camus.

INVITÉ La contribution de Frédéric Prilleux au CDAP (auteur et spécialiste BD polar, blogueur bedepolar) : D comme Dredd (Le Juge)

Lettre E / Cliquez là pour télécharger (Edogawa Ranpo, Encrage, Été (L’) ou le polar lecture facile et Excipit (et incipit)).

IINVITÉ La Contribution d’Éric Libiot (journaliste écrivain – Clint et moi, On a les héros qu’on mérite) au CDAP avec le E de La Disparition de Perec et Echenoz.

Lettre F / Téléchargez le post là (Fanzine, Fausse piste de Crumley, Faux roman policier – Grand maitre de Harrison, Festivals, Fight Club de Palahniuk).

Lettre G, partie 1 / Cliquez là pour le téléchargement (Gang de la clé à molette (Le) d’Abbey, Gendron, Goodis).

IINVITÉ La Contribution de Philippe Claudel (auteur : Les âmes grises, Le Rapport de Brodeck, Crépuscule, pour Edward Abbey).

Lettre G, partie 2 / Téléchargez ici ((Le) Grand monde de Pierre Lemaitre, (Le) Grand soir de Gwenaël Bulteau, (Le) Grand sommeil de Raymond Chandler et le film d’Howard Hawks et Jean-Christophe Grand G (Grangé)).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Hélène Martineau, libraire des Instants Libres au Poiré sur vie (Le Grand monde de Pierre Lemaitre)

Lettre G, partie 3 / Le téléchargement, c’est là (Gravesend de Boyle, Jean-Paul Guéry – La Tête en Noir, Gunther – héros de Philip Kerr, Jeanne Guyon – Rivages).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Stéphanie Benson, auteure (collection Tip Tongue) pour Bernie Gunther de Philip Kerr.

Lettre H, partie 1 / Cliquez ici pour le téléchargement (Haine pour haine (Eva Dolan), Happy Valley, Hardy Cliff (Peter Corris), Hannibal et Harris Thomas, Hole Harry (Jo Nesbo) et Himes Chester (Harlem).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Thierrry Maricourt, auteur (Hautes conspirations, La Déviation), spécialiste des littératures nordiques pour Jo Nesbo.

Lettre H, partie 2 / Télécharger la lettre : Hinkson Jake, Homme qui marchait sur la lune (L’) / Howard McCord, Homos privés & flics, Huit cent treize et Humour.

INVITÉ La Contribution au CDAP de Francis Mizio, auteur (Au lourd délire des lianes) pour « Polar humoristique : ce devrait être quoi le job ? »

Lettre I, partie 1 / On clique ici pour télécharger la lettre : I got my mogette working de JB Pouy, Ikigami de Motorô Mase, In8 – avec un 5/5 de Josée Guellil, Ippon de Jean-Hugues Oppel et Iran.

INVITÉ La Contribution de Jean-Hugues Oppel pour I comme Ippon.

Lettre I, partie 2 / Cliquez pour télécharger la lettre : Irlande, Isard, Islande, Italie et Izzo.

INVITÉS Les Contributions au CDAP de Gérard Lecas pour Italie 1 (Scerbanenco), Italie 2 (Pinketts) et Italie 3 (Viola) et d’Hervé Jaouen pour Irlande (O’Flaherty).

tome 20

SOMMAIRE

1. Le J par Pierre Lemaitre

avec …

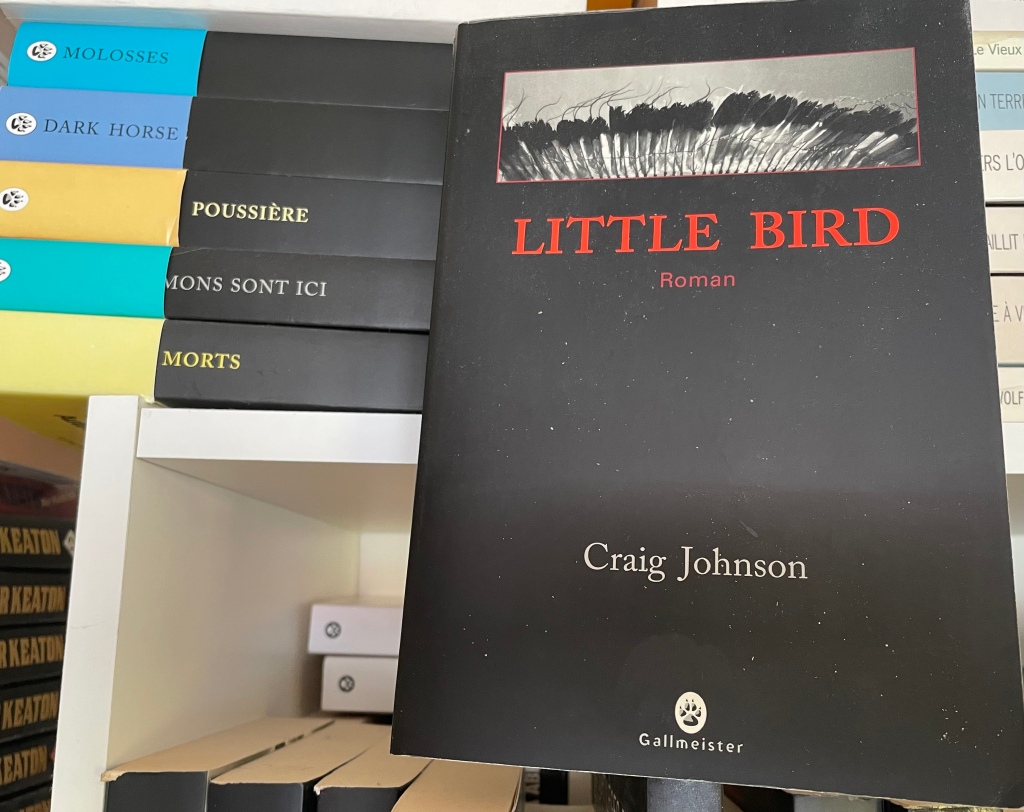

Le coup de cœur : Johnson (Craig)

Le coup de plume : Javert

Le coup de griffe : Jonquet (Thierry)

Le coup de corne de brume : Je suis un sournois

2. Le J par François Braud

Au programme du J : J’attraperai ta mort (Hervé Commère – et sa Contribution), J’étais Dora Suarez (Robin Cook), Jaenada (Philippe), Jamet (Jacques), Jaouen (Hervé), Je mourrai pas gibier (Guillaume Guéraud), Je vais mourir cette nuit (Fernando Marias), Jeunesse – avec un 5/5 de Clémentine Thiébault – et Jesus vidéo (Andreas Eschbach).

1. Le J par PL (Pierre Lemaitre)

Le coup de cœur

« À la croisée du polar et du western, {son] œuvre est teintée de nature writing. »

Juste le Stetson (et les santiags) suffit à persuader quiconque croit que Craig Jonhson est un auteur que c’est en fait un cow-boy : il « a construit son propre ranch » (p.351) dans le Wyoming et il a exercé de nombreux métiers comme ramasseur de fraises, pêcheur professionnel, charpentier « pour mettre de l’essence dans [son] pick-up » avoue-t-il. Alors ça ou écrire… Il forge « le personnage de Walt Longmire, shérif du comté fictif d’Absaroka, Wyoming, homme qui a eu son lot de tragédies » ; il a perdu sa femme, il a participé à la guerre du Vietnam et « il est devenu tenancier d’un bar nomme le Red Pony ». Il fait son apparition dans Little Bird pour enquêter sur un fait divers, le viol d’une Cheyenne par quatre jeunes hommes qui se termine par par une peine de sursis. Aussi quand l’un d’eux est retrouvé mort, une plume posée près de lui… Craig Johnson s’intéresse aux questions des « cultures minoritaires » comme il dit, des êtres humains « rarement traits de manière réaliste et surtout (…) déshumanisés. » (in 813). Ce n’était pour autant qu’il faut se lamenter en houhoutant à la lune. Car Craig Johnson est un facétieux et son héros « un adepte de la dérision ». « Tragique et comique se heurtent avec une », selon Philippe Corcuff, « intensité rare », dans ce qu’on pourrait qualifier « d’humour existentiel« proche d’un Woody Allen.

Le coup de plume

« On le sent là, quelque part, à rôder, à épier, prêt à surgir. »

« Je l’ai tant haï. » (p.347) avoue Pierre Lemaitre. Si cela sonne comme un coup de griffe, c’est avant tout un coup de plume, pour celle d’Hugo, démiurge de Javert. « Au centre des Misérables, le plus génial des romans simplificateurs, il y a évidemment Jean Valjean, Cosette, Thénardier, mais la noire silhouette de Javert passe toujours entre eux. » Javert, c’est un « flat character », un « personnage plan » (Forster) ; il peut se résumer à une devise, plus un vice qu’une vertu : l’obsession. « C’est une sale âme, un policier malfaisant et retors qui traque Jean Valjean. » P.L. avoue avoir utilisé cette technique pour Henri d’Aulnay-Pradelle dans Au revoir là-haut qu’Hitchcock a parfaitement saisi et « pertinemment formulé » : « Meilleur est le méchant, meilleur est le film. » Et Hugo l’a si habilement peint que c’est lui, le méchant, « le policier, censé représenter la loi, l’ordre et somme toute la vertu, qui incarne le Mal. » Et, par capillarité en quelque sorte, c’est « le fugitif, l’ancien bagnard, le repris de justice qui incarne le Bien, la générosité, le désintéressement. »

Comme le dit très justement* P.L. : « La plupart de ceux qui parlent des Misérables, en fait, ne l’ont pas lu. Ils l’ont vu au cinéma, ils en ont étudié des extraits à l’école, ils pensent connaître le livre parce qu’ils en savent l’histoire. » Alors, votre rendez-vous avec Javert, vous l’honorez quand ?

* Je l’ai lu tard, à 25 ans, alors qu’après mon objection de conscience je reprenais mes études en allant tâter de la littérature après avoir mâché de l’histoire. Les Misérables étaient au programme. Alors que j’évoquais le plaisir de le lire enfin, un étudiant me répondit qu’il avait loué la cassette, ça suffisait…

Le coup de corne de brume

« Faire chanter quelqu’un pour lui soutirer de l’argent (…) est un péché ; le faire pour sauver son âme, c’est de l’apostolat ». (Peter Duncan)

Je ne sais pas vous mais moi je ne connaissais pas Je suis un sournois. Je suis un roman noir (A.D.G.), Je suis l’abysse (Carrisi), Je suis un soir d’été (Jacques Brel)…* oui, mais Je suis un sournois, non. Ça mérite un coup de corne de brume selon Pierre Lemaitre qui pitche l’histoire sur une page entière ou presque. Un vieillard débauché, Turk, se paye une femme, Rita, qui, en échange de ses faveurs se voit promettre un héritage d’un demi-million de dollars. Mais contrairement à ce qu’on pourrait attendre, c’est Rita qui passe l’arme à gauche la première avec une balle entrée par la pommette et sortie par l’oreille droite. Suicide conclut le docteur. Mais « cette ville où tout le monde est assez propre sur soi se révèle un ramassis de canailles, de sournois, de fourbes et d’hypocrites. » (p.350) C’est un roman de Peter Duncan (Folio policier), qui date de 1960, « hautement réjouissant ». Le lire, « c’est prendre un billet gratuit pour le bal des faux culs. » Cela me fait penser à Jake Hinkson et ça, c’est un bon présage pour ouvrir Je suis un sournois. D’ailleurs, je ne peux que vous conseiller de faire ce que j’ai fait (j’ai la 1ère édition en Série noire, n°578, 1969, traduit par Antoine Béguin de Sweet cheat) car ça commence plutôt bien : « Il doit y avoir des policiers, je suppose, qui, dès le matin, ont le pressentiment que la journée ne se passera pas sans crime. Malheureusement, ce n’est pas mon cas. Ce fut donc sans la moindre méfiance que je me levai à neuf heures, ce dimanche-là. Cette matinée dominicale devait, par la suite, s’avérer la plus sacrilège qu’on ait jamais déplorée dans les annales de Greenhill. Je pris ensuite mon petit déjeuner avec maman. Ce fut ma première erreur. » (incipit p.7)

* …Pilgrim (Hayes), …une légende (Matheson), … le feu (Monnehaye)…

Le coup de griffe

« Le roman noir reste le fidèle compagnon de la barbarie. » (Thierry Jonquet, dans Temps noir)

Jusqu’ici, aucune lettre n’y avait échappé ; Pierre Lemaitre, n’étant pas avare de franchise, n’avait pas mâché ses mots quand l’occasion se présentait. Là, avec seulement quatre entrées à la lettre J, mathématiquement, chaque notule avait son coup. Et la dernière n’a pas eu le choix. Mais il faut dire que Thierry Jonquet, décédé en 2009, n’est jamais vraiment rentré dans les cases ; il avait « l’indignation au ventre » écrivait Martine Laval (p.354) dans 813 et « entretenait des relations ambivalentes avec le noir. » Il n’avait pas besoin de coup de griffe, il les donnait lui-même : « Je n’écris pas de tracts » mais « … des intrigues où la haine, le désespoir se taillent la part du lion et n’en finissent plus de broyer de pauvres personnages auxquels je n’accorde aucune chance de salut. » (Rouge c’et la vie). S’inspirant d’expériences personnelles (milieu médical – Le Bal des débris, Mémoire en cage, milieu enseignant – Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte ou milieu social – La Vie de ma mère), Thierry Jonquet ne déserte pas pour autant la critique sociale et, jusqu’au bout, tracera son sillon et labourera le destin cher à Némésis (« C’est elle qui guide la main du tueur dans Les Orpailleurs (…) et qui motive le chirurgien Richard Lafargue dans Mygale« ). « La rancune est un bien vilain défaut (…) mais la vengeance est un ustensile romanesque qui a fait ses preuves depuis belle lurette » disait Jonquet. Sa griffe manque au noir.

J’ai eu, je l’ai déjà dit, des relations détendues, tendues et distendues avec l’auteur que j’ai publié (La Bataille des Buttes Chaumont) à La Loupiote (réédité à L’Atalante). Il n’était pas facile à « vivre » ; il l’est plus à lire… La plupart de son œuvre est publiée chez Gallimard ou au Seuil.

2. Le J par François Braud

amais lettre ne fut si peu représentée dans ce DAP (exceptées le X, le Y et le Z proches du néant, le U unique, le K double, le O et le Q triples – comme quoi, ne jamais dire jamais). Le J chez PL, en effet, ne fait pas envie, pas pitié non plus, il est maigre comme une ablette (mais pas anorexique comme une sole famélique) ; 4 occurrences seulement. Une indiscutable (Jonquet) que j’aurais mise sans lui, une militante (Johnson) qui m’aurait obligé à rattraper mon retard de lecture (Walt Longmire attend lui aussi sur ma PALU, pile à lire d’urgence), « une » incunable (Javert) laquelle je n’aurais peut-être pas pensée et une découverte (Je suis un sournois) présente dans mes rayonnages et ouverte pour l ‘occasion. Quatre, autant vous avouer que cela ne me suffit pas, cela nourrit mon CDAP à tel point que je vais devoir scinder cette lettre en deux parties, c’est vous dire s’il y a du monde dans la salle d’attente. Ça frappe grave. Laissons-les entrer mais, on n’est pas chez les Zouaves, en ordre alphabétique et nous ne pourrons pas recevoir tout le monde ce jour. Il faudra repasser dans un mois.

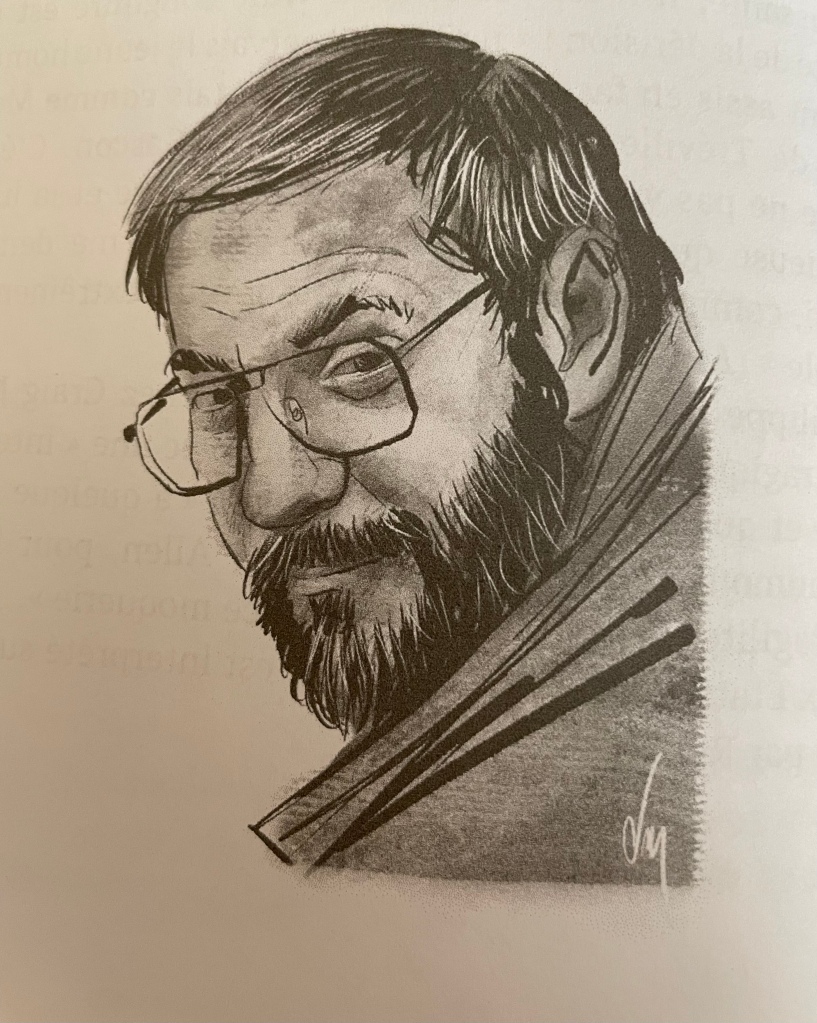

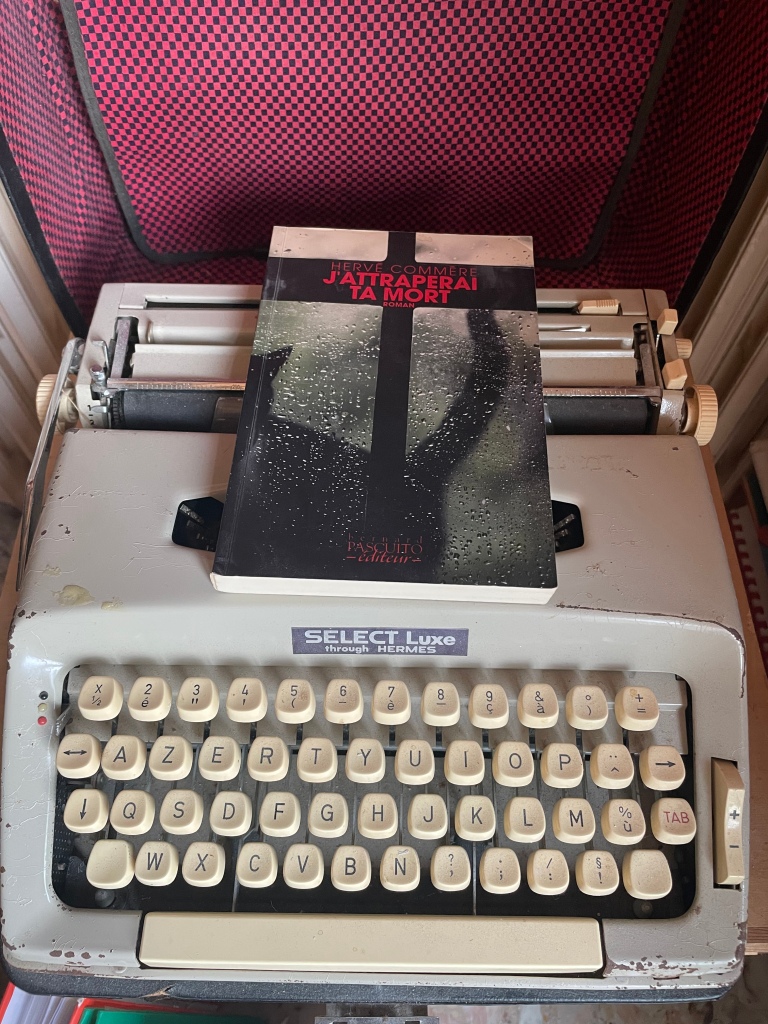

J’attraperai ta mort (Hervé Commère)

ouer avec le lecteur et la lectrice, il aime ça. C’est même un de ses tampons encreurs. Il est aussi des auteurs (comme Patrick Pécherot, Max Monnehay…) qui n’oublient pas leur premier papier critique pour leur premier roman. Ça lie. Féal, je les lis en me remémorant le jour où.

Quand j’ai refermé J’attraperai ta mort d’Hervé Commère chez Bernard Pascuito éditeur, je me suis fait la réflexion que je m’étais fait happer comme un criquet par la langue d’un caméléon et que ce garçon était doué et irait loin. Maintenant qu’il est arrivé là où il est, comme un auteur qui a su fédérer un public, reconnu et choyé par son lectorat, adulé par la critique, médaillé de l’ordre de la Confrérie des fillettes de muscadet et secrétaire d’État attaché à la culture du zinc*, il est bon de se retourner pour, non pas voir le chemin parcouru, mais essayer d’entrapercevoir le drapeau du départ. Pour moi, si je me retourne, je vois ça…

* ces deux derniers titres restent à confirmer…

Qui manipule qui ?

Une jolie maison en pierre, c’est précieux. Aussi quand un couple tombe sur cette jolie maison, ils n’hésitent pas. Ils achètent. C’est l’affaire de leur vie. « La Sauvagère était une jolie maison en pierre, au bout d’un chemin » à Étretat en Normandie. Les voisins sont sympathiques alors on sympathise. Mais au retour d’un voyage, ils ont disparu. L’homme s’en inquiète. Trop. Cela va le perdre. Un excès de savoir. Comme le précédent propriétaire. Un truand. Un excès de supériorité. Cela le perdra.

Deux histoires révélées par le troisième propriétaire. Un homme. Une capacité à observer et à manipuler.

J’attraperai ta mort est un premier roman détonnant par sa construction grâce à une verve narrative épurée et une économie d’adjectifs, comme s’ils étaient hors de prix.

Je me souviens du soir où je l’ai lu. Je m’étais couché, tranquille, pépère, la tête dans l’oreiller, chaussures enlevées pour ne pas salir les draps pour une petite sieste corse et roborative de cinq à six heures avant d’aller au lit, lorsque ma main, cherchant ma tasse de tisane verveine menthe tilleul caramel au beurre salé (un must), se posât sur ma pile de livres sous ma table de nuit. Je crois bon de ne pas dormir inculte et, la mort ne prévenant pas, ils bon de lire vivant plutôt que mort aussi j’attrapai l’heureux zélu en haut de ma PALU. J’attraperai ta mort d’Hervé Commère. Un roman reçu en service de presse parmi tant d’autres. Je voulus en lire quelques pages. Pour « voir ». Et là, le coup de bambou ! Je lus l’ouvrage, dévorant l’intrigue sans même cligner des yeux, ni finir ma boisson qui refroidit définitivement ou céder à l’envie irrépressible d’aller ouvrir une Tourtel. Jusqu’au début de la nuit je suis allé.

Ça commence ainsi : « On a passé la frontière et je lui ai enlevé le bâillon qu’il avait sur la bouche. Ses yeux étaient toujours bandés. Il a toussé, il a respiré fort. Puis il m’a dit que je mourrais jeune. » C’est Paul Serinen qui cause, un truand sûr de lui, organisé nickel, qui dévoile qu’il n’a « vécu que pour ce coup-là« . Et le coup fonctionne : « Trente minutes plus tard, j’étais dans mon canapé place des Carmes, seul, et je reprenais mon souffle. Devant moi, il y avait des centaines de billets mauves. Je me suis endormi tout habillé en contemplant mon trésor. » Nous sommes alors en avril 2002. En tournant la page suivante, on prend plus de deux ans : « Novembre 2004. J’ai trente ans. J’ai sauté à l’élastique et testé toutes les drogues, je suis cloué sur un lit d’hôpital et j’ai envie de braquer une banque (…) La dernière fois que j’ai fait usage de mon arme, c’était il y a deux ans, sur le parking d’une station-service près de Reims. Depuis, j’ai fait suspendre pendant trois mois la tournée d’une comédie musicale et j’ai construit une véranda.3 Qu’est-il arrivé à Paul Serinen ? On l’apprend par sa confession dans une première partie tendue comme un élastique qui finit nous par péter dans les doigts : « Je vois Verpraat se pencher vers la rallonge électrique, il la prend en main et se remet face à moi, il va me débrancher. (…) – Savez-vous pourquoi j’aime la mer et la montagne ? me demande-t-il. Il savoure mon silence. Il n’y a que le bip de l’électrocardiogramme. – Parce que l’eau et la neige scintillent au soleil. Comme des milliers de petits diamants Mais vous ne pouviez pas savoir. Vous n’êtes que Paul Serinen finit-il par lâcher. J’ai perdu. » Paul Serinen a réussi le gros coup, tellement gros que cela ne lui rapporte rien à part des ennuis. Il croit avoir trouvé la solution en cachant le caillou « inrefourgable » à La Sauvagère : « Je trouvai une entreprise de Belfort et je fis faire les travaux au noir. (…) Pour célébrer son enfouissement, un soir, je me servis un whisky. » mais il se fait serrer et juger : « Le verdict est tombé, j’ai pris huit ans ferme. » Le narrateur mort, l’histoire rebondit dans la deuxième partie. On prend de nouveau deux ans : « Janvier 2006. (…) Le retour signifiait aussi que nous allions retrouver La Sauvagère, notre nid d’amour. Notre petite maison, que nous avions achetée l’année dernière aux enchères, grâce aux hasards de la météo. » On comprend qu’Alice et Matthieu ont acheté la maison du truand, donc le caillou. Et l’on suit les pérégrinations de Matthieu, curieux de comprendre pourquoi, leurs voisins ont disparu sans dire au revoir, sans laisser aucune trace. Et puis, il y a la maison. Et l’urne funéraire qui contient les cendres de son père. Il ne sait pas. Elle ne brille pas comme d’habitude. Une curiosité et une inquiétude qui vont mener Matthieu à sa perte. Vous avalerez les pages, ne lâcherez pas ce livre, d’une tension narrative sans aspérités, de but en blanc, sec comme une trique attendue un soir de nuit de noces. Un auteur, son premier roman !, d’une redoutable efficacité qui ne s’encombre pas des poncifs habituels du polar ou qui s’en est débarrassés pour nous livrer une pierre précieuse d’une rare intensité. Un auteur à suivre. L’enjeu est grand pour lui. Que pourra-t-il nous livrer d’aussi bien haletant ? Ne lui mettons pas la pression (une Tourtel ?) et savourons cette mousse. À la fin de la deuxième partie, vous n’oserez peut-être pas tourner la page, par peur de prendre des années et de comprendre enfin ce qui s’est réellement passé. Mais vous le ferez tout de même car comme dirait Oscar « La meilleure façon de résister à une tentation, c’est d’y céder. » Vous céderez et le troisième narrateur, en 2015, vous lâchera tout et comme lui, vous tenterez de murmurer, comme pour vous rassurer : « …j’ai pas peur des fantômes« . Et les derniers mots seront lus.

Papier écrit pour Émancipation et retravaille, histoire de repeindre deux trois mots décatis.

Alors évidemment, on rit de cette naïveté inquiète voire désuète sur l’avenir de l’auteur mais rappelez-vous, « les prévisions sont difficiles surtout lorsqu’elles concernent l’avenir. » (Pierre Dac)

J’attraperai ta mort d’Hervé Commère, Bernard Pascuito éditeur, 2009, 184 pages, 16€95, réédité chez Noir Pocket, 2012, 158 pages 6€40

+++ Pour ceux et celles qui veulent lire ce qu’il est devenu, sur broblogblack, c’est là : Ce qu’il nous faut c’est un mort (un extrait), Sauf (Haïkaisation), les ZAD d’Hervé Commère (plus une critique de Regarde, plus une nouvelle : Tomatic), une autre nouvelle : Aux beaux négociants. Et pour celles et ceux qui veulent connaître l’avenir, j’animerai une rencontre avec l’auteur le 3 novembre 2023 à Saint Hilaire de de Riez (Vendée), à la médiathèque vers 19 heures.

La Contribution d’Hervé Commère

On le sait bien, maintenant : rien ne se passe jamais vraiment comme on l’avait prévu.

Moi, j’ambitionnais de publier mon premier roman à 20 ans, 22, pas plus tard, chez Gallimard ou Grasset, pas ailleurs. Ce roman s’est appelé Un jour et maintenant. Gallimard et Grasset ont décliné, Le Seuil aussi. Je ne l’ai pas envoyé ailleurs. Le manuscrit roupille dans un des tiroirs de mon bureau.

Mon roman suivant s’appelait Quintet, et c’est mon premier polar. Je l’ai écrit en neuf jours, j’avais d’autres trucs à faire. Afin de ne pas ternir son statut de potentiel chef d’œuvre, j’ai préféré ne le faire lire à personne. Une astuce que je partage avec plaisir avec tous les auteurs qui liront ces lignes : tout reste possible tant qu’on ne s’est pas pris le mur ! C’est formidable.

Au moment d’écrire ce qui est devenu J’attraperai ta mort, tout espoir d’être publié à 20 ans étant enterré depuis environ 15 ans, et les potentialités ne suffisant plus à me satisfaire, j’ai formulé un objectif concret : cette fois, je me fais publier. J’écris un polar de chez polar, je rentre dans les cases.

Quelques mois plus tard, j’avais ce petit roman noir entre les mains, ainsi qu’une liste d’éditeurs sous les yeux. Gallimard a encore une fois poliment décliné, les autres aussi. Mais parmi les refus successifs se sont glissés de beaux encouragements. J’y croyais de plus en plus, et je n’avais pas tort puisqu’au final, trois éditeurs ont souhaité me publier. Celui que j’ai choisi avait de l’allure et maniait bien le verbe, il correspondait à l’image que je me faisais d’un éditeur parisien. J’ai appris par la suite qu’un éditeur, c’était un petit peu plus que cela (mais c’est une autre histoire). Lorsqu’il m’a téléphoné pour me parler de ce roman que j’avais tout fait pour faire rentrer dans le moule, cet homme à la voix grave m’a dit ces quelques mots que je n’oublierai pas : je n’ai jamais lu un polar comme ça.

Voilà comment j’ai appris qu’en littérature non plus, rien ne se déroule jamais comme prévu, mais que ça n’est pas forcément un mal.

Peu après, malgré son panache et sa jugeote, l’éditeur a mis la clé sous la porte.

Moi, je suis arrivé chez Fleuve Noir, où je me trouve encore en écrivant ces lignes. Je mets un point final à mon prochain polar. Ce sera le 10e.

Quant à la jeune femme qui avait lu mon manuscrit pour le compte de l’éditeur dont il vient d’être question et qui lui avait dit d’absolument me publier, une fois la maison fermée, elle a poursuivi sa route aussi. Elle s’appelle Stéfanie Delestré, elle dirige aujourd’hui la Série Noire chez Gallimard.

Rien ne se passe jamais comme on l’avait prévu, tu vois, mais ça vaut le coup de tenter quand même.

Merci Hervé.

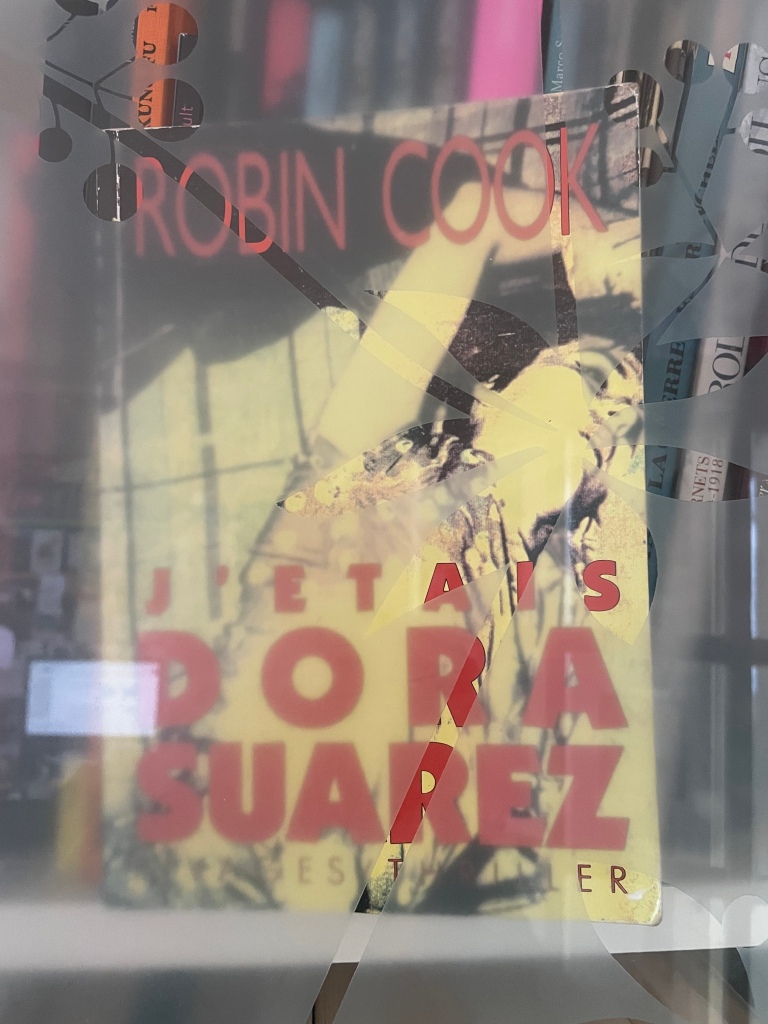

J’étais Dora Suarez (Robin Cook)

L’homme qui fait pleurer les mots (Stéphanie Benson)

uré promis craché saigné, je m’étais dit que je parlerai de J’étais Dora Suarez, un livre bouleversant et puis, il faut savoir reconnaître le talent, Pierre Lemaitre et Stéphanie Benson en regorge. Le premier n’a pas signé à la lettre J de notule sur ce roman mais il en parle si bien à C comme Cook et la deuxième, déjà invité pour le Gunther de Kerr m’avait fait l’honneur d’écrire un papier sur Cook dans Caïn n°27. Aussi, je leur laisse la parole.

« Le fait d’écrire J’étais Dora Suarez, en me plongeant dans le mal, m’a conduit à tenter de purger ce mal qui était en moi. » (Robin Cook, Mémoire vive)

Pour Pierre Lemaitre, J’étais Dora Suarez est un « immense roman (dont la réussite doit sans doute beaucoup à son traducteur, Jean-Paul Gratias). » (p.142, DAP, Plon) « Dès la première scène (…) Cook nous prend à la gorge. Et ne nous lâchera plus jusqu’à la fin. » « La puissance narrative tient à mon avis à deux choix narratifs de Robin Cook. Celui tout d’abord de nous faire entrer alternativement dans le tête du policier [au je] (…) puis dans celle du tueur [avec le il] et enfin dans celle de la victime [par son journal intime]. » « S’immergeant dans les souffrances de Dora Suarez, le policier finit par se lier étroitement avec elle. » « C’est sans doute l’aspect le plus déroutant et le plus génial de cette œuvre. » « La lecture est une épreuve mais l’écriture en fut une également. »

C’est au-delà du roman noir, c’est un roman en deuil.

« J’ai écouté pleurer les mots« (Stéphanie Benson)

Pour Stéphanie Benson, « Robin Cook est sans doute le plus français des écrivains de noir anglais. C’est l’homme au béret auvergnat, l’amateur de bon vin, l’expatrié meurtri, le poète jamais tout à fait reconnu par la perfide Albion qui les aime plus soumis, plus présentables, plus lisses. Robin, c’est le hérisson, l’éternel rebelle, l’écrivain dont le cœur saigne en permanence et dont l’effroyable désespoir devient, à travers ses histoires sans porte de sortie aucune sauf la mort, d’une luminosité terrible.

On ne lit pas Cook, on l’accompagne, la gorge serrée, le long de son chemin de deuil commencé sans doute avant mais révélé en France avec Crème Anglaise, The Crust on its’ Uppers, publiée à la Série Noire en 1966. Un roman étrangement décadent pour une époque qui ne l’était pas encore, la dérive de petits privilégiés de la haute dans un monde qui n’est plus fait pour eux, écrit dans une langue à mi-chemin entre l’argot londonien et le jargon très particulier des aristos. Ça se lit comme un poème, comme Blake ou Mallarmé, en acceptant de ne pas tout comprendre, en se fiant à la musique. Cook, dès le début, agit en magicien. Il ensorcelle.

Mais je triche, je ne prends pas les livres dans le bon sens. Ma rencontre initiale avec le jongleur d’émotions porte un nom de femme. Dora. J’étais malade. Clouée au lit, grippe intestinale, je vous épargne les détails, sauf que c’était la quatrième en six semaines, l’intervalle étant comblée de trachéites et autres rhino-pharyngites, bref, j’étais malade depuis deux mois. Ça faisait exactement deux mois que ma mère était morte. Et ce livre me tombe entre les mains.

Peut-on guérir par le mal ? Sans doute, oui, dès lors que c’est un mal que l’on ose regarder en face sans peur ni complaisance. Dora Suarez m’a guéri d’un fantôme qui ne voulait pas mourir en m’ouvrant en grand la porte des morts. Le magicien Robin avait fait réapparaître la femme vêtue de paillettes dans la boîte coupée en deux, le temps que le spectacle se termine. Depuis, j’ai prêté ce livre à un nombre incalculable d’amis, de connaissances ou de rencontres de passage. Je l’ai racheté trois fois… normal. Et je me suis rendu compte que le monde se partageait en deux. Ceux qui aimaient cette liturgie si particulière, si douloureuse, et les autres ; ceux pour qui ce livre reste trop. Trop dur, trop noir, trop violent, trop insupportable, trop deuil. Cook sait réveiller les fantômes, et tous ne sont pas beaux à voir.

J’ai lu ce livre deux fois de suite. Immédiatement. Dès le dernier mot franchi, j’ai repris au premier, sans respirer, comme un plongeur ivre d’asphyxie. Je crois bien que j’ai pleuré, mais la fièvre rend flou mes souvenirs et je me demande si ce n’est pas qu’un délire de plus, un souvenir fabriqué en hommage à celui qui aura mis des mots sur la douleur indicible de la mort tout en rendant merveilleusement fragile la barrière qui nous en tient éloignés. (…)

Je me rends compte aujourd’hui que jusque-là, Robin n’était pas, à mes yeux, un être humain de chair et d’os. Je ne m’étais même pas posé la question de savoir s’il était encore en vie. Robin était un écrivain, un grand, et donc, dans ma fantasmagorie personnelle, forcément mort. Il n’y a que les morts qui savent écrire.

Eh bien, non. Robin était vivant. À une centaine de kilomètres de là. C’était la première fois que j’entendais parler de Rivière-sur-Tarn. On m’a copié sur un bout de papier une adresse et un numéro de téléphone. Je dois encore avoir quelque part ce morceau de papier. Je garde sans vraiment le vouloir ce genre de choses. Je l’ai longtemps gardé dans mon sac, le temps que je me décide à lui écrire.

Comment dit-on à un écrivain qu’il vous a ouvert la porte de la mort ?

Je n’ai jamais rencontré Robin Cook. Je n’ai aucune anecdote à raconter, aucun souvenir triste, émouvant ou croustillant à livrer, aucun détail intime à ajouter à la liste déjà longue. J’ai simplement rencontré des livres, une musique profondément, terriblement profondément humaine. J’ai écouté pleurer les mots, grâce à un écrivain. Et je crois que ces mots-là continuent de pleurer, tout au fond de moi. Avec mes fantômes. Et Robin Cook.

Merci, monsieur l’écrivain. »

Robin Cook, J’étais Dora Suarez, traduit par Jean-Paul Gratias, 1990, Rivages / Thriller, 253 pages, réédité en Rivages / Noir n°116, 2016, 270 pages, 8€50

Jaenada (Philippe)

ustice partout policier nulle part. C’est en quelque sorte le crédo de Philippe Jaenada. C’est en écoutant Popopop, l’émission d’Antoine de Caunes (dont le père s’appelait Georges) sur France Inter que j’entendis un jour cet auteur parler de La Serpe qui raconte comment, jeune, Georges Arnaud (qui ne s’appelle pas encore George Arnaud mais Henri Girard et qui n’a donc pas encore écrit Le Salaire de la peur qui n’a, évidemment, pas été encore transposé à l’écran par Henri-Georges Clouzot (ça fait beaucoup de Georges ça, non ?)), a été accusé d’avoir assassiné son père, sa tante, la bonne, les trois à coup de serpe (d’où le titre) en octobre 1941 dans un château du Périgord. L’homme, à la radio, était affable, drôle, convaincant. Sur le parking du Netto (notre Intermarché local a muté mais a heureusement gardé sa poissonnerie, raison qui nous permet encore de fréquenter cette usine de discount alimentaire), j’étais scotché, l’oreille collé à la baffe. Quand je suis revenu à moi, j’étais à la caisse de la librairie et je payais avec la saveur de celui qui a fait une affaire (et accessoirement avec ma carte bleue) l’affaire Henri Girard accusé de meurtre et défendu par le baron du barreau de l’époque, Maurice Garçon (tout le monde ne peut pas s’appeler Georges !) nommé par Philippe Jaenada La Serpe (Julliard, 2017, 643 pages, 23€, réédité en Points Seuil, 9€50).

Et j’ai été bluffé.

Moi qui ne goûte le réel qu’avec parcimonie et n’apprécie les faits divers qu’avec acrimonie (ils m’enchantent comme les chats écrasés), me désole de ceux qui réchauffent l’histoire pour faire de l’Histoire et qui ne m’excite que pour de la fiction noire, j’ai été emballé par le travail de Philippe Jaenada. Pour trois raisons essentielles : sa propension à vouloir rétablir des morts, balayés de leur vivant, dans l’airain de la vérité et de la justice, sa manie délicieuse de digresser en mêlant son présent avec le passé de sa victime et son habileté à nous retourner comme un gant de page en page en se disant à chaque fois, là c’est plié, et lui, il déplie encore. Il aurait fait fureur dans les box que ce soit en procureur, en avocat de la défense, en avocat de la partie civile ou en juré mais il a choisi à la fois de mener l’enquête (comme un flic obstiné, tenace, consciencieux) ET les débats (comme un juge, serein, professionnel, humain).

Ses livres sont donc des enquêtes sans énigme, des narrations sans suspense, des romans sans fiction et je le prends pour ce qu’il est : de la famille du noir. Car, une fois les 643 pages lues, il donne la résolution de l’énigme selon lui, son verdict. Le nôtre ? On en redemande.*

* Au moment où j’écris cette notule, je suis en train de lire pour un autre article Un inconnu nommé Len Zinberg de Roger Martin aux Éditions À plus d’un titre, biographie d’un auteur noir américain injustement laissé dans l’oubli, connu, notamment en Série noire et chez Un Mystère sous le pseudonyme d’Ed Lacy. Entrecoupant le récit cinq Entre parenthèses ponctuent et, développe son travail de recherche comme lorsqu’il dirigea le fanzine Hard boiled Dicks (23 numéros). Or vlatipa que l’entre parenthèses III, pages 169-175 évoque son travail biographique, là encore, d’un certain Henri Girard. Il passe sur ses difficultés à travailler avec la femme de l’auteur du Salaire de la peur et arrivé à évoquer La Serpe qu’il accuse de « pillage » : « pendant deux cent cinquante pages, j’eus l’impression de me relire. » tout en reconnaissant être cité « à intervalles réguliers ». Ce qui est étonnant, c’est qu’il est cité dans les remerciements à la fin de La Serpe, page 642 : « à Roger Martin, pour m’avoir autorisé à utiliser les précieuses informations qu’il si patiemment récoltées »…

Je me suis plongé alors dans La Petite femelle (Points Seuil n°4423, 2016, 9€10). Nous sommes en 1953 et Pauline Dubuisson, accusée d’avoir tué son amant fait la une des journaux : « La hyène, la salope. Une misérable petite putain. Une fille sans âme, une garce, un monstre. Une meurtrière qui a tué plus qu’un homme, qui a tué la pureté. Mauvaise, féroce, perverse, diabolique, insensible, amorale, tous ces mots lui ont été appliqués, plutôt jetés dessus dans la presse et dans les rues, partout en France » . (p.11) Alors forcément, Philippe Jaenada, ne peut pas ne pas aller gratter pour voir si, sous les mensonges, les approximations, les interprétations, il n’y avait pas une autre femme qu’on a écrasée « comme une punaise. » (p.13) Lire Jaenada, c’est accepter d’être troublé par les faits, de douter de ceux qui racontent, de celles qui témoignent, de croiser les sources, de ne pas ignorer les détails (le diable s’y complaît dit-on). Et jamais jamais jamais tirer les faits comme une couverture et surtout surtout surtout reconnaître lorsqu’on s’est trompé*.

* L’édition de poche comporte, contrairement au grand format (Julliard, 2015), un post-scriptum, écrit un an plus tard : « On peut faire de son mieux, on se trompe quand même. » Comme dit l’autre, je n’en dis pas plus. C’est justement le conseil que donne Jaenada sur la quatrième de couverture de son dernier roman, Au printemps des monstres…

« Gratter derrière une apparence toute lisse et trouver des choses troubles ou bancales. »*

* Dans Alibi#7, Automne 2021, page 70

Bien que cartésien, Philippe Jaenada aime bien les coïncidences. Le petit Luc Taron est mort le 26 mai 1964. Philippe Jaenada est né la veille, le 25 mai 1964 : « Moi, c’est mon premier jour sur terre, c’était son dernier jour. »* L’enfant assassiné à 11 ans « a été retrouvé dans une forêt à côté de là où j’ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse. »* L’assassin, condamné et qui a passé plus de 40 an prison, Lucien Léger est coupable selon la profession amis « il n’y pas de preuves, et (…) des zones d’ombre demeurent »*. Il n’en faut pas plus pour que Philippe Jaenada se lance dans l’aventure : deux ans et demi de recherches, un an et demi d’écriture, 748 pages pour Au printemps des monstres (Mialet Barrault, 2021, 23€) à l’arrivée.

* ALIBI, opus cité

Après avoir fait ses devoirs (conjuguer le verbe rire, véridique !), Luc se fait réprimander par sa mère ; il manque 15 ou 230 francs dans son porte-monnaie. Il fugue. Il en a déjà fait deux. Mais de celle-ci, il ne rentrera pas et ira directement à la morgue. On le retrouve assassiné le lendemain matin. Le crime set revendiqué par l’étrangleur qui, pendant 40 jours, va se jouer de la police et des médias. Quand on l’arrête, c’est un infirmier, Lucien Léger. Il avoue. Il est l’étrangleur donc il est l’assassin. C’est de ce syllogisme réducteur que part Philippe Jaenada.

Après la reconstitution, Maurice Garçon (le Maurice Garçon de La Serpe !) « retourne finir ses vacances dans son château de Ligugé, laissant provisoirement l’affaire à son fils de quarante-deux ans, Pierre Garçon, et à son adjoint, Me Philippe Darras, et Lucien Léger, à 1h25 du matin, réintègre sa cellule 23 à la prison de Versailles. Pour un bon moment. Quand il reverra l’air libre, à peu près tous les gens qu’il connait seront morts, l’ouragan Katrina aura dévasté La Nouvelle-Orléans et Dominique de Villepin, qui est en CM2, sera Premier ministre. » (p.154)

On ne peut en dire plus mais il faut en lire plus. Jaenada nous convoque dans les années 60, pas si frivoles que ça, dans les mensonges et les approximations de certains, dans l’indifférence des autres et dans « la lumière de cette femme »*, l’amour de cette femme, Solange, pour son mari (la couverture à laquelle, avoue Philippe Jaenada ne fait aucunement référence dans ses 748 pages – « une bêtise »*). Il n’y a donc pas que les grandes douleurs qui sont muettes, les grandes amours aussi…

* ALIBI, opus cité

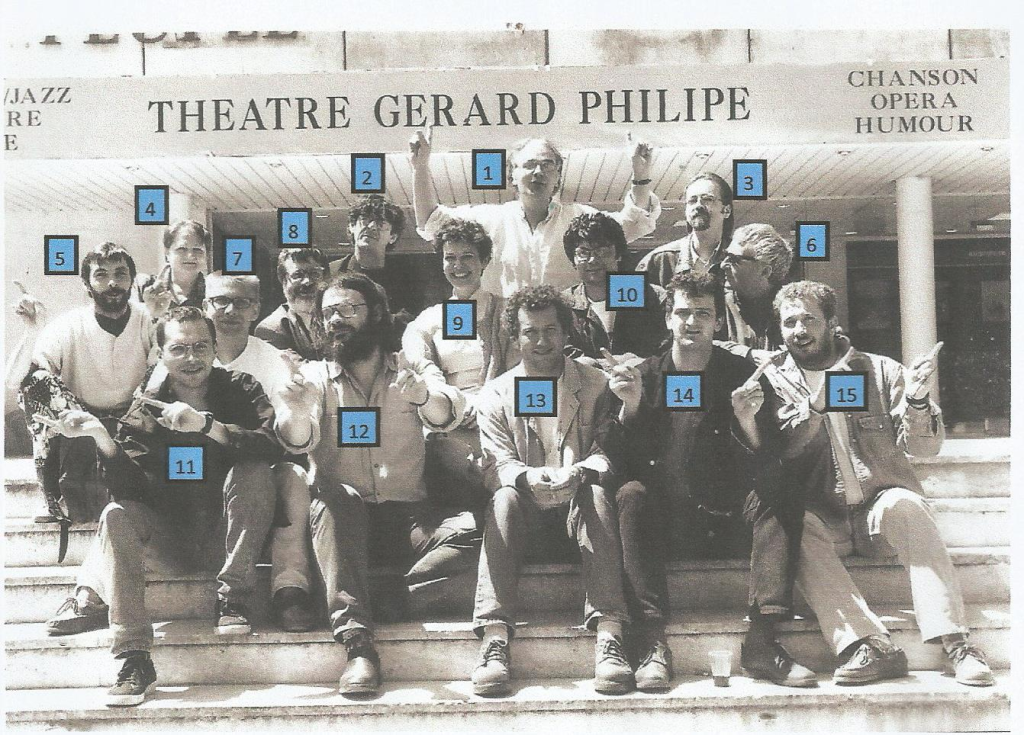

Jamet (Jacques)

‘irai jusqu’à graver (il n’est pas mort où l’information n’est pas parvenue à mes oreilles, la dernière fois que j’en eues, il composait des paroles de chansons et je reçus un sms composé sous la forme de la célèbre interview que nous menions à Caïn : Fromage ou Dessert ?…)* sur sa pierre tombale : Ici gît JJ. Car JJ, c’est Jacques Jamet et je dois beaucoup à Jacques Jamet et, sans lui, Caïn, la revue sur laquelle il faut garder l’œil n’aurait sans doute jamais vu le jour, je reprends, Caïn n’aurait pas été Caïn, elle aurait existé puisque j’eus l’idée de sa création mais elle aurait été autre. Entre 1997 et 2002 nous passâmes des heures devant un café « aussi serré qu’un anus transalpin » (il était fin à tel point qu’ayant pris de Benacquista la recette de l’expresso au gros sel – un grain au fond du perco -, nous buvions nos cafés salés et non sucrés), accoudé au zinc, un muscadet à pied dans la pogne, au resto à élaborer le sommaire de la revue, dans la tiédeur d’une après-midi chez lui, entre quatre cinq chats bourrés au maxithon, dixit Raynal, à écrire le feuilleton, à rire quand nous relisions ses articles que je frappais incapable qu’il était, à l’époque, de placer ses doigts sur des touches, il ne manquait jamais une occasion de se foutre de ma gueule comme le jour où j’avais écrit une poignée de pote pour porte, etc etc. À Caïn, il était un peu le bijou, j’étais le bijoutier. Encore fallait-il le comprendre… « Humour ! « avec les index dressés…

* Nos relations furent détendues, nous rîmes beaucoup, elles ne furent jamais tendues sauf quand je lui refusai un texte à La Loupiote (L’Affaire Protée – que je finis par accepter mais qui ne parut jamais, La Loupiote décédant quelques mois auparavant) et quand je vendis à sa femme Marie-Pierre une débrousailleuse (comme quoi défricher la littérature et le jardin sont des activités à problèmes), on peut dire qu’aujourd’hui, elles sont distendues…

Je sais bien qu’il n’est connu que de moi, de quelques vieux compagnons du noir (Pouy qui fit la préface de ce que je crois être son seul livre : Le Jour où mourut Ulysse Ultimo à La Loupiote, Thiébault, Benacquista qui trinquèrent avec lui, Raynal – qui dormit une nuit chez lui – d’où la référence aux chats, Mizio qui le fit mourir de rire avec sa cosmogonie Macroqa…) et de sa femme Marie-Pierre mais il me semblait juste qu’à J, je l’évoque, même cauteleusement. BBB lui rend hommage, quand la critique d’un roman se fait par la contrainte de la Bande-annonce, procédé qu’il a « inventé » et signe Jack Never. Jacques mon pote (jacquespote, c’est l’adresse de ses mails qui me reviennent aujourd’hui), si tu me lis… tu me diras si tu as avancé sur le fond et la forme…

Jaouen (Hervé)

‘avoue*. Il y a prescription mais rien n’empêche la rédemption. Il a des années, dans un IUT vendéen, je donnais un cours** à des étudiants en formation Les Métiers du livre sur, je cite, deux points, ouvrez les guillemets : « Paysage éditorial du polar ». Ça en jette. Je brossais (peignais la girafe, diront certains) un panorama composé d’une présentation du suspect, d’une définition du genre (bon courage diront certaines), d’un historique flamboyant etc… Au bout de 12 heures (le sujet est vase comme la pampa), je conclus enfin par le fatidique Avez-vous des questions ? Une main se leva, au fond à gauche (à droite, ce sont les toilettes, réfléchissez un peu) et me dit : « Vous n’avez pas parlé d’Hervé Jaouen. » J’avais dû citer 257 auteurs, 108 éditeurs et 159 maisons d’éditions, lu 37 extraits de romans, donné quatre pages de bibliographie, déplacé la quasi moitié de ma bibliothèque pour faire mon Pivot (les plus jeunes demanderont aux plus âgés car ils comprennent que je ne fais pas allusion au basket, ils sont jeunes, pas cons) et étalé ma science comme de la confiture, je n’avais en effet, pas cité Hervé Jaouen. Je l’avais lu mais je ne l’avais pas cité. J’en ai fait ma marque de fabrique, mon gimmick de fin de cours ; je terminais par : « Et je n’ai pas parlé d’Hervé Jaouen. » Et puis, un jour, je me suis dit que je devais, quand même, je le lui devais, faire un peu plus. Et l’occasion s’est faite à la « faveur » de la mort d’un ami commun : Jean-Jacques Reboux. Jouant l’entremetteur pour une exposition à la BILIPO, je l’ai contacté, nous avons sympathisé numériquement, il m’a livré ses ZAD et j’ai alors (re)découvert une plume élégante, acérée, drôle et un auteur qui mérite qu’on s’attarde sur ce qu’il a à écrire.

* j’en ai bavé. Pas vous ? ** si ça vous intéresse, voilà le plan…

Né en 1946, Hervé Jaouen entre à la BNP en 1964 de jour et en cours du soir (droit, économie) avant d’entrer en littérature en 1979 avec fracas et La mariée rouge*, numéro un de la collection Engrenage fondée par Alex Varoux et « reprise » en 1982 par François Guérif qui apportera la touche étrangère avec Engrenage International (Robert Bloch, Psychose 2). C’est le début d’une longue liste de livres (50 romans au moins), pas tous noirs d’ailleurs (une dizaine de « littérature de voyages et de beaux livres »), l’homme lorgnant du côté du blanc et du vert irlandais et de nombreux prix littéraires eux aussi : Prix du suspense 1982 pour Quai de la Fosse (Engrenage no 34, Fleuve Noir, 1981), Grand Prix de Littérature Policière pour Hôpital souterrain (Denoël 1990), Prix Eugène-Dabit du roman populiste pour L’Allumeuse d’étoiles (Denoël, 1996)… Hervé Jaouen écrit aussi pour la jeunesse (onze titres) chez Syros (Le Monstre du lac noir, 1987), Gallimard (Mamie mémoire, Prix Chronos 2000) et chez des éditeurs bretons comme Skol Vreizh (Quelle vie de chien !, 2017). Il est aussi à ses heures, à ce rythme-là de parution, gagnées, traducteur de l’irlandais (O’Flaherty, L’Assassin), voire du suédois (Gustav Personn, Osdur, Skol Vreizh, 2023). Sans compter les nouvelles…

* La Mariée rouge (1979), écrit en une semaine de transe, d’abord refusé par la Série noire (trop violent) puis inaugurant à la fois la collection Engrenage et ce que Jean-Patrick Manchette appellera le néo-polar. « « … La Mariée rouge (…) plonge au fond de la violence pour en signifier la misère sordide et les tenants sociaux (on en retrouvera la crudité révélatrice chez Robin Cook ou dans le film belge C’est arrivé près de chez nous), annonce une œuvre qui échappera à tous les systèmes et à tous les trucs flatteurs, pour achopper à des thèmes chaque fois nouveaux, explorer des atmosphères toujours autres, des terres et des ciels divers. » Jean-Louis Kuffer (24 Heures de Lausanne) – source

« On n’oublie jamais ses premières amours ».

Hervé Jaouen, très actif dans le noir s’est éloigné, selon ses dires, du genre dans les années 90, avec l’envie d’écrire sur le monde rural breton… L’un n’empêche peut-être pas l’autre… (il avoue avoir donné la plupart du temps à ses livres une structure suspense presque à son insu – on ne se refait pas).

Zoom sur quelques ouvrages d’Hervé Jaouen

La Mariée rouge (1979)

adaptation (Jean-Jacques Tarbès) télévisée réalisée par Jean-Pierre Bastid (1985)

Si celle d’Irish était en noir (Truffaut l’a illustrée grâce à Jeanne Moreau – Pierre Lemaitre en parle dans son DAP, pages 436-437), celle d’Hervé Jaouen est rouge. Et le sang sur la robe n’a pas séché depuis 1979…

Un road movie bretonnant

« L’Opel Commodore se dirige en douceur vers un petit bourg du Sud-Finistère, qui ne sera pas nommé, où se déclenchent, chaque semaine, au p(tit bal du samedi soir, des bagarres sanglantes. »

Lu il a fort longtemps mais incapable de le retrouver dans ma bilbiothèque, commandé en librairie mais arrivé la veille de la parution de cet article, en plein bouclage, je n’ai pu « revisiter » La Mariée rouge. Je fais donc avec mon souvenir (et l’aide du DILIPO de Claude Mesplède).

On suit quatre groupes de personnes : un couple de paumés sadiques en cavale, un trio de ferrailleurs, voleurs de voitures, une noce bretonne traditionnelle et une milice d’autodéfense qui éructe qu’il faut bien faire le boulot que la police elle fait pas. En revanche, la police elle est bonne pour les rapports circonstanciés ; là c’est l’inspecteur Cornu qui s’y colle pour nous raconter la rencontre grinçante et sanguine de ces entités et de ces énervés de la détente. On le sait dès le départ que ça a tourné au raisiné, le suspense consiste donc à savoir comment on en est arrivé là. On découvre en 1979, alors en pleine vague néo polar, la plume bretonne acérée, ironique, jamais gratuite malgré la violence décrite, d’un auteur qui s’était déjà essayé au polar, en 1978, sous le pseudonyme de J.M. Kerity chez un petit éditeur courageux de province, un local breton, Les Bignous bombardent (republié sous le titre de La Jeune fille et le pêcheur). Toujours est-il qu’avec La Mariée rouge, Hervé Jaouen frappe un grand coup derrière la nuque avec malice, ironie, élégance qui seront sa marque de fabrique. En lisant La Mariée rouge, il faut bien reconnaitre qu’on a affaire à « une galerie d’imbéciles comme il paraît difficile d’en réunir autant en aussi peu de pages » (Pierre Magnan, préface de la réédition d’Omnibus, p.III) sans distinguer les bons des méchants, les innocents des coupables. Comme si tout le monde avait été élevé « au Sénéclauze 14°5, un tape-cul qu’on ne trouverait plus dans le commerce. » Et le plus drôle, c’est qu’on en rit : « cela tient à la qualité de l’écriture. »

« La Mariée rouge est un œuvre qui compte et qui, sans nul doute, comptera longtemps encore dans l’histoire du roman policier de langue française ». L’hommage vient d’un belge : Jean-Baptiste Baronian (Le Rouge est mis, préface, page VI). Et il clôt la préface (avant que d’attaquer le roman) par ces mots : « Et, naturellement, comme toutes les fictions régionalistes abouties, elle est un miroir où viennent se refléter les soubresauts de la France entière. » Ne manque que d’entonner La Marseillaise.

On lira, toujours dans la même édition, avec amusement, la postface de l’auteur (Noces de rubis), pages 107 à 114 revenant sur la genèse (et les réactions à la publication) de ce texte fondateur dont, « selon la formule, [il s]’en souvien[t] comme si c’était hier »…

Les Moulins de Yalikavak (1993)

« Le lobbyiste avait la carrure par l’âge circonflexée d’un catcheur usé, les poignées d’amour d’un abonné aux notes de frais, la lippe morveuse d’un séducteur de secrétaires, l’œil bleu acier du raider et le sourire aussi glacé que les pages du magazine qu’il jeta négligemment sur la table basse afin que je voie son portrait en couverture : Prédateurs, le mensuel du chef d’entreprise né pour vaincre. » (p.156)

D’abord édité par Denoël, le livre sera republié chez Rivages / Noir (n°617). Les Moulins de Yalikavak, comme son titre ne l’indique pas, se déroule sur la côte atlantique entre la Vendée et Bordeaux, entre champs et mer, dans une petite commune tranquille, Saint Baptistain, dont « la population rurale » avait plaisir « à voir le verrat saillir la truie, l’étalon la jument et le beau-frère la belle-sœur » (p.14), jusqu’à ce que la tempête Nelias Amalamelou (« un sorcier (…) chaussé de bottes de sept lieues à semelles en chéquiers » – p.117) l’inonde avec son projet de marina golf thalasso en brassant des dollars comme d’autres la bière ou l’air. Narrée par le secrétaire de mairie Serge Morvan (qui ne va pas être insensible au charme littéraire et charnel de la fille de Nélias Amelamelou, nommée Lou), démiurge manipulateur, cette opération « investissement » va déchaîner la population locale, conseil municipal de gauche comme de droite et administré.e.s au centre, fonctionnaire poète des renseignement généraux et cadre aux dents longues de la chambre de commerce et d’industrie, zécologistes ornithologues et commerçants menacés…

C’est un bonbon acidulé que ce roman de la France des terroirs, de la démocratie directe et locale confrontée au libéralisme et modernisme débridés : on y est méchant avec délice, idiot avec ténacité, malicieux avec pragmatisme. C’est un enchantement de la langue, un plaidoyer de l’infra ordinaire du terrain labouré qui s’en laisse compter, le tout servi par une plume débridée bien trempée qui n’hésite pas à appeler la compromission de la corruption et une chatte une chatte, mais avec déviation, circonvolution et détours qui rendent la chose drôle et acérée sans être cynique ni méchante. Et l’idée de voir dans ce marigot une boîte de Pétri nationale ne fait pas que nous effleurer… Paver le paradis part toujours d’une bonne intention mais le béton engloutit aussi les bétonneurs.

Dans l’œil du schizo (2012)

« À vos ordres, mon capitaine ! »

« Complexe de persécution et autodépréciation ». « Irascible, violent dans ses réparties ». Jean-Louis Gouézec (partie 1) va devenir Schizoo (partie 2). « Si l’expérience en général est une lanterne qu’on porte accrochée dans le dos, celle de l’échec éclaire l’avenir ». Et le chemin de Jean-Louis est lumineux et son attitude plus que problématique : « [Jean-Louis] la repoussa brutalement, s’assit et se planta devant la télé éteinte avec la même attention que si elle était allumée ».

Évidemment, Jean-Louis n’est plus « tout seul ». Sa femme s’en est aperçue et son comportement sinusoïdal, quand il est rassurant, inquiète. Quand il développe un sentiment, elle peut se questionner sur ce qu’il ne montre pas et quand il semble en cacher un autre, pourquoi ne montre-t-il rien pour s’en cacher ? Delphine comprend alors que l’attente est dépassée et qu’elle doit agir. Si ce n’est pour elle, elle doit le faire pour ses enfants qui fuient leur père axé sur la surveillance de sa maison, fantôme d’un père, ectoplasme de mari, ersatz d’humain.

Mais n’est-il pas trop tard ? N’est-elle pas en train d’attendre Godot ?

La force de ce thriller, c’est la capacité d’Hervé Jaouen de refuser l’avenir de ses personnages et de les ancrer dans un destin, une aura noire, une prédestination insupportable (avec de notables exceptions, heureusement). Avec talent, il fixe la dérive d’un homme dans sa maladie meurtrière, l’effacement de toutes les cellules professionnelle, social et familiale, la chute dans la solitude de son propre cerveau et l’obéissance à une voix intérieure, autoritaire et militaire. Les dégâts ne seront pas que collatéraux, ils toucheront tous les bords, tous ceux qu’il trouvera sur son passage destructeur.

Dans l’œil du schizo est un voyage dans la maladie, dans une spirale hurlante, dans le silence de la solitude qui fait qu’on est toujours seul contre tous, même quand on ne l’est pas, surtout quand on ne l’est pas. On n’est pas dupe. On sait bien qu’on nous ment. On sait bien ce qui se cache sous les masques. Et cette adepte de la graphologie, cette Mme Graphonie, de L’Écho du Morbihan, « CETTE DAME », n’est que la messagère d’un combat que Schizo, alias Jean-Claude, va devoir mener jusqu’au bout. Et pas de manière officielle (remonter de cette source au fil des eaux judiciaires s’avérant inopérant) mais à sa façon : « Et voilà le travail, mon capitaine ! » et « À vos ordres, mon capitaine ! »

Dans l’œil du schizo, Hervé Jaouen, Presses de la Cité, Terres de France, 2012, 308 pages, 19€50

papier déjà sur bbb le 09/09/2022

Ce bon docteur Cogan (2017)

Les papillons d’Auschwitz

Le Bon Docteur Cogan est publié par les Presses de la Cité (collection Terres de France) en 2019. Hervé Jaouen y excelle dans son talent de conteur, précis, fin, clair. Plus qu’un témoignage de la Bretagne sous l’occupation, c’est un véritable roman noir qu’il offre à la lecture tant l’énigme, du moins sa résolution, est réduite à peau de chagrin (on attend le moment où la famille Cogan va subir les foudres du temps passé bien présent de l’époque) pour laisser la place à l’essence même de ce qu’il raconte : une tranche d’histoire.

C’est l’histoire de l’Histoire qui se joue du passé pour tenter de teinter définitivement notre présent. Pourtant, tout tend à vouloir l’effacer. Nous sommes dans les années 70, un temps où Pompidou aimerait qu’on oublie ces moments où les Français ne s’aimaient pas. « – Ne ressasse pas ce que personne ne pourra plus jamais changer. Le passé est le passé, Yvonne. » Yvonne Trédudon approche, aveugle, de son centenaire (96 ans) et, la crêpe jouant le rôle d’une madeleine, à Marie-Louise, venue lui faire la lecture, elle se met à raconter qu’elle a treize ans, en 1935, lorsque qu’elle rentre au service du Docteur Cogan. Mais tout commence après, en 1974, lors de la remise d’une légion d’honneur (c’est « comme les hémorroïdes, tous les trous du cul peuvent l’avoir ») à un homme dont le passé ne passe pas (« un Javert des monts d’Arrée »), du moins dans la gorge d’Yvonne. « Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’arriver en 1943. Il ne faut pas que je mange ma tartine avant d’avoir étalé le beurre dessus. » Gouvernante pour les deux filles de Fanny et Emil, les Cogan, infirmière et médecin, elle s’ouvre à la vie et à la culture, et, forcément, à l’époque : « Mais, sais-tu Yvonne, il y pire que la tuberculose. Cela s’appelle la peste brune. » Et si elle prend racine en Allemagne, elle s’étend visqueuse jusqu’en France, en Bretagne, dans les monts d’Arrée à l’époque de cette « drôle de paix ». Yvonne pose des questions comme – C’est quoi les Juifs ? Emil, cynique autant que désespéré, lâche : « des singes », « des renards », « des lapins », « des rats ». Elle entre alors dans son temps comme on entre en adolescence, par effraction, en colère contre l’injustice. Elle va (sur)vivre car « Le IIIème Reich ne durera pas mille ans » mais douze, c’est tant qu’assez, comme on dit en Vendée, cette Bretagne du Poitou.

Le Bon Docteur Cogan est un récit simple du quotidien des petites gens de la campagne qui subissent tout autant que les autres les affres de l’Histoire et s’en dépêtrent comme ils peuvent mais n’acceptent pas qu’on vienne, après, changer le passé comme on change l’eau des fleurs parce que ça sent trop fort.

Hervé Jaouen nous rappelle que les ans ne font rien à l’affaire, qu’on ne change pas forcément quand on vieillit, qu’on peut garder à 96 ans la clarté et l’innocence de la jeunesse et s’en vanter crument et que si l’histoire repasse les plats, on n’en mangera pas plus aujourd’hui qu’autrefois. Même en mettant un peu plus de rhum dans la pâte à crêpes, on n’arrive pas à masquer le goût de la veulerie « des poubelles de l’Histoire ».

Avec Hervé Jaouen le retour des bons sentiments (que certains prennent pour de la sensiblerie, les mêmes qui ne voient que le doigt quand il montre la lune) n’est pas synonyme d’aveuglement. Bien au contraire. C’est une des formes les plus lucides de la clarté : la vérité.

Le Bon Docteur Cogan, Hervé Jaouen, Presses de la Cité, Terres de France, 2019, 260 pages, 20€

papier déjà sur bbb le 09/09/2022

Ösdur de Gustav Personn (2023)

« Accidentée à la naissance, Marie-Céleste avait un œil aux trois quarts fermé, une épaule tombante et une patte plus courte que l’autre. (…) Quand elle ouvrait la bouche pour dauber, on se demandait si c’était sa gueule ou ses chicots qui obliquaient. »*

* Ösdur, Gunnar Persson, traduit par Hervé Jaouen, page 26

On le savait doué. Hervé Jaouen ajoute à son arc une corde de plus : traducteur du suédois. Cela vous étonnera peut-être mais pas ici à brobloblack puisqu’y a été publié le 1er chapitre de ce roman noir de Gunnar Persson, Ösdur. On a vite les pieds dans la bouse à Trou-joyeux où Monika réussit à s’échapper de l’emprise malfaisante de Léon le Bio malgré son collier GPS pour poster un SOS à sa sœur. Le cœur brisé, Ingrid ne peut que venir voir ce qui se passe à Toullaouen sauver ce qui reste à sauver mais quand on plonge pour éviter la noyade, on la risque aussi. Succulent, truculent, drôle, ce roman est d’une lecture roborative et d’un style ingénieux tout en images : elle « veillait, entre un ragoût de choux et un gratin de macaronis, à ce qu’il ne manque pas de PQ dans les goguenots, par un écolo baptisés toilettes sèches, alors que les planches du pourtour du trou étaient régulièrement humidifiées par des pisseurs qui se méprenaient sur la longueur de leur asperge ». Ça donne envie.

(papier paru le 12/07/2023)

Ösdur, Gunnar Persson, traduit de l’anglais par Hervé Jaouen, Skol Vreizh, 2023, 227 pages, 17€ (la citation se trouve page 134)

+++ Pour en savoir davantage : le site de l’auteur

Je mourrai pas gibier (Guillaume Guéraud)

usqu’à ce qu’ils écrivent un roman adulte, les auteurs jeunesse ne sont pas considérés comme des romanciers. Guillaume Guéraud, né en 1972, est un grand romancier qui dégonde les portes du roman (jeunesse, oui) en 2006 en écrivant Je mourrai pas gibier, collection doAdo NOIR au Rouergue, Prix Sorcières 2007 du roman jeunesse

« … j’ai dû me laisser emporter par l’euphorie. » (p.6)

« Des raisons, on peut toujours en trouver. Des bonnes ou des mauvaises. En pagaille. Mais c’est pas mon boulot. » (p.5). C’est Martial qui parle. C’est un ado. Il vient d’abattre cinq personnes et en blesser deux autres lors du mariage de son frère. Il n’a pas pu se suicider, il ne lui restait plus de cartouches : « J’avais d’ailleurs prévu de conserver deux cartouches pour ma pomme. Sauf que, j’ai dû me laisser emporter par l’euphorie. ». Et après, il ne peut plus : « Ils m’ont ôté mes lacets et ma ceinture. » (p.6)

Parole à un mass murder (ça nous change des serial killer) qui, grâce à une construction en flash-back nous raconte ce qui l’amène à cet engrenage fatal vers le carnage.

Et très rapidement, dès la première page (5), on sait qu’il ne va pas jouer le jeu, que le jeu, il le connaît, et qu’il ne faudra pas compter sur lui pour, à eux de : « Ils vont sûrement me poser un milliard de questions sur les coups que j’ai pu prendre quand j’étais môme et sur les trucs que je voyais à la télé et sur la fois où j’ai rayé la voiture de ma prof de maths ou encore sur mes poissons que j’ai laissé crever de faim pendant les dernières vacances. »

En attendant, il y a cinq cadavres, dont la mariée. Et sa sœur. Et Frédo. Et un enfant. Et M.Listrac.

Mais ça a commencé avant le fusil. Ça a commencé avec « …une vieille pelle qui traînait dans le garage. Et un marteau. » (p.9)

Avec une telle entrée en matière, on sait que Guillaume Guéraud a décidé d’écrire pour les ados sans fard, sans mise en garde, sans retenue.

Il n’y a donc pas qu’à Paris qu’il y a de beaux assassinats, à Mortagne aussi. « Mille deux cent quarante-neuf habitants. » Un endroit peuplé par ceux de la scierie et ceux de la vigne. Il faut choisir son camp. « Le château Clément » ou « la scierie Listrac. » (p.10)

Contrairement à 99% des cas où l’on ne connaît pas les motifs d’un mass murder puisqu’il se suicide, ici, la cause est entendue et, si elle prend la forme d’une vengeance classique, elle est peut-être surtout le refus de devenir adulte, du moins de ressembler aux adultes qui l’entourent. Martial veut effacer leur monde. Comme si la difficulté naissait de ressentir l’indicible… Comme si le faire, c’était mieux. Non, pas mieux, nécessaire, inéluctable : « Puis j’ai redressé la tête. » (p.53)

On a beau connaître la fin puisque qu’on nous l’a racontée au début mais on frissonne devant ce futur écrit, remarquablement écrit par un Guillaume Guéraud qui avait promis, promettait et qui a donné*.

* Quelques pistes de lecture : Cité nique-le-ciel, Rouergue, doAdo, 1998 / Le Contour de toutes les peurs, Rouergue, doAdo Noir, 2008 / Anka, Rouergue, doAdo Noir, 2011

Je mourrai pas gibier n’est pas un roman jeunesse, c’est un coup de poing, un cri, une douleur qui s’exporte. On en ressort secoué. Si après ça, on fait encore la fine bouche entre les torchons et les serviettes, c’est que l’on a définitivement pas compris que les deux essuient ou bâillonnent la bouche.

Je vais mourir cette nuit (Fernando Marías)

adis, ce livre m’avait épaté. Il était gravé au fond ma mémoire comme un petit prodige de narration et d’hameçonnage. Alors, je l’ai inscrit au CDAP, comme un titre marquant (à côté de ceux qui sont passés et ceux qui vont venir…), je ne me souvenais plus de l’auteur avant que de faire des recherches dans ma bibliothèque, et, donc, forcément, la base, je l’ai relu. Et je suis plus mitigé mais.

adis, ce livre m’avait épaté. Il était gravé au fond ma mémoire comme un petit prodige de narration et d’hameçonnage. Alors, je l’ai inscrit au CDAP, comme un titre marquant (à côté de ceux qui sont passés et ceux qui vont venir…), je ne me souvenais plus de l’auteur avant que de faire des recherches dans ma bibliothèque, et, donc, forcément, la base, je l’ai relu. Et je suis plus mitigé mais.

Le narrateur, Corman, écrit une lettre adressée à un flic, un certain Delmar, qui commence par ces mots : « Je me suis suicidé il y seize ans. » (p.7) Vous connaissez ma passion pour les incipit… Je ne pouvais pas ne pas ouvrir le livre. On comprend vite qu’il s’agit d’une machination. Pour se venger de ce flic qui l’a fait tomber, un homme a construit une vengeance sur 16 ans assez redoutable et impitoyable. Nous y assistons, et c’est de là que viennent mes réticences mais, avec étonnement. Comment prévoir ce qui va se passer après votre mort, tout, de à à z, sur de l’humain en plus ? On navigue entre la crédulité et la méfiance. C’est écrit avec le dandysme d’un amateur éclairé, « crâne chauve et voix posée, profil adipeux et lèvres charnues », p.113, le personnage est sûr de lui, de sa supériorité et cynique rapidement : « J’ai toujours su que pour faire une omelette il faut d’abord casser des œufs, peu importe qu’ils aient un nom et un prénom ou qu’ils soient munis de jambes. » (p.8) On comprend vite que Delmar va tout perdre, tout, vraiment tout, mais ce que cherche avant tout le narrateur, c’est de le faire haïr celui qu’il est devenu presque plus que celui qui a contribué à ce qu’il est devenu jusqu’a la lettre finale – qu’il lit 16 ans après – pour qu’il découvre, sublime et ultime vengeance, comprendre à qui il devait sa vie gâchée. Jouir avant grâce à un après moi le déluge en quelque sorte. Et s’il meurt et que cela complique un peu la machination, ce n ‘et pas tant pour éviter la prison que pour éviter de ne pas fléchir, on sait le pouvoir d’usure de la vengeance avec le temps.

La langue est parfaite, l’idée redoutable, la machination impeccable mais, on se fait grain de sable en se disant, régulièrement, et là si, et là comment, et là pourquoi. Des zones d’ombre éclairent peut-être trop le récit comme un bouton sur le nez de Scarlett Johansson ou Leonardo DiCaprio. Mais c’est trop tard, on s’est fait embarquer dès l’incipit. Mais nous n’avons pas le temps de regretter quand, le final balaye nos doutes. Cependant, nous nous remettons avec Delmar à penser à des erreurs et à une autre issue, jusqu’au twist final. Du grand art. De la manipulation qui n’est pas sans faire penser à ce que nous fait souvent subir Hervé Commère…

Je vais mourir cette nuit, Esta noche moriré, de Fernando Marías, traduit par Raoul Gomez, Éditions Cénomane, 2007, 124 pages, 15€, réédité en poche chez Actes Sud, Babel, 7€50.

Jeunesse

« Le polar sans poils aux pattes«

’esplique le titre. Il n’est pas de moi. Il vient de Franck Pavloff (Matin brun, Le Vent des fous, Le squat résiste…) : « Le Polar jeunesse, c’est comme le Polar adulte mais sans poil aux pattes. »** Franck Pavloff, Caïn n°22 (été 1997). Il ajoute, pour les moins comprenants d’entre-nous : « … le polar jeunesse c’est le frisson qui ouvre la porte du futur, le roman initiatique dans les forêts urbaines, l’émotion directe du fond de nos belles provinces, le plaisir de jongler avec les mots sans se faire engueuler par Bescherelle. » J’ai hésité à m’arrêter là. Tout est dit. Ou presque. C’est ce presque que je vous propose maintenant.

’esplique le titre. Il n’est pas de moi. Il vient de Franck Pavloff (Matin brun, Le Vent des fous, Le squat résiste…) : « Le Polar jeunesse, c’est comme le Polar adulte mais sans poil aux pattes. »** Franck Pavloff, Caïn n°22 (été 1997). Il ajoute, pour les moins comprenants d’entre-nous : « … le polar jeunesse c’est le frisson qui ouvre la porte du futur, le roman initiatique dans les forêts urbaines, l’émotion directe du fond de nos belles provinces, le plaisir de jongler avec les mots sans se faire engueuler par Bescherelle. » J’ai hésité à m’arrêter là. Tout est dit. Ou presque. C’est ce presque que je vous propose maintenant.

On le comprendra aisément, le polar jeunesse se veut sans limite. Quoique… On peut lui en trouver deux, si on cherche bien : le vocabulaire (souvent, pas toujours, les auteurs s’autocensurent et on peut comprendre leur fatigue parfois tant les ligues se parent de vertu pour cacher d’un prude vernis le vice qu’ils voient partout comme la culpabilité de l’innocence) et la construction narrative (souvent, pas toujours, linéaire, chronologique).

Le Polar jeunesse, quelle drôle d’idée…

Hé oui, c’est vrai enfin quoi, pourquoi faire peur aux enfants alors qu’ils ne demandent qu’à rêver de princesses et de crapauds charmants. Un jour qu’une commande* jeunesse m’avait été proposée sur le thème des princesses et des crapauds, j’avais écrit un texte très noir sur une princesse en prenant le contre-pied de l’imagerie. J’avais reçu de la commanditaire un refus** encourageant avec ce reproche de ne pas faire rêver les enfants qui allaient me lire…

* j’entends par là, une proposition payée ** le texte réécrit, moins noir, plus amusant, a été accepté (le baiser de la princesse au crapaud la transformait en grenouille, le rêve était sauvé… Lire Le Baiser (p.145), dans Le Grand livre des princes princesses et grenouilles, Albin Michel Jeunesse, 2003, 19€90

Bon, vous allez me dire que c’est un récit peu polar, c’est vrai… mais ce n’était là qu’un épisode pour vous prouver que le polar jeunesse est un acte de résistance dans un monde où on voudrait élever nos enfants dans du cocon coton*… Le polar n’a d’autre but que de montrer le monde tel qu’il est ou tel qu’il risque de devenir si nous ne bougeons pas. Aussi, des auteurs se sont défoncés pour prouver qu’à sept huit neuf ans, on avait le droit à autre chose que des histoires merveilleuses (mais ils y ont droit aussi, ne vous méprenez pas….). Voici leur histoire**… (on attend ici une musique digne d’un téléfilm américain, genre Law & Order – New York, Police judiciaire….).

* ce que ne voulait pas Sophie Giraud qui éditait le livre. ** en fait, c’est la mienne, je veux dire l’histoire du polar jeunesse comme je la vois, moi.

La préhistoire

Nous avons tous (enfin surtout moi, vu mon âge) en mémoire (enfin, ce qu’il en reste même si je me rappelle bien qu’Alzheimer se prénommait Adolf) des lectures de polars jeunesse d’antan : Le club des 5 (Blyton) ou les Sans atout (Boileau-Narcejac). Mais la lumière si elle s’est allumée vivement s’est rapidement éteinte… Nous n’en avons – surtout moi, je me répète, c’est le privilège de l’âge – que de vagues souvenirs…

Le déclic

À mon avis, il se produit avec l’apparition d’une collection : Souris Noire (Syros).

Cette dénomination est évidemment une référence à la célèbre Série Noire de chez Gallimard. Cette série de polars jeunesse créée par Joseph Périgot (qui publie le premier titre : Qui a tué Minou Bonbon ?) en 1986 (et qui la dirigera jusqu’en 1992) avec une icône de Lewis Trondheim. Le voilà qui raconte comment cela s’est passé dans un entretien avec Annick Lorant-Jolly : « … je me suis fait embaucher comme responsable de la fabrication chez Syros. Grâce à mon « Prix Polar »*, j’étais introduit dans ce milieu et j’ai écrit une petite histoire – dédiée à mon fils – en me demandant si ça ne pouvait pas faire le début d’une collection jeunesse. Voilà comment l’aventure a commencé, de façon très spontanée – bien loin d’une stratégie marketing ! Il faut dire que chez Syros le travail était très artisanal, avec une toute petite équipe de quatre ou cinq personnes. Ils ont d’abord été l’imprimeur-éditeur du PSU, ils publiaient beaucoup de brochures d’opposition. Puis ils se sont ouverts et ont lancé une collection « Romans ». Alors pourquoi pas un secteur jeunesse ? Catherine Tessandier venait de créer quelques collections et mon idée a été retenue. Donc, pendant un an, j’ai géré la fabrication, négocié avec les imprimeurs… et lancé la collection « Souris Noire ». Pour les premiers volumes c’est moi qui ai également conçu et réalisé la maquette. »

* Prix du Polar de Radio-France et de FR3 Normandie 1984 pour Le Dernier des grands romantiques

Le second titre à paraître est de Didier Daeninckx : Le chat de Tigali. Le chat de Tigali est une histoire présentée sous forme de journal. Le récit s’apparente au genre policier car il est construit autour du meurtre d’un chat. L’enquête hésite entre deux mobiles. Le premier mobile (au premier plan) : Le chat a été tué car il court après toutes les femelles du village. Le deuxième mobile (qui est implicite) : Le chat a été tué par racisme car il appartient à une famille venue d’Algérie. À la lecture de ce titre, on comprend que si le vocabulaire est pesé, il n’est pas non plus simpliste, pas plus d’ailleurs que le thème, le racisme. Écrire pour les enfants, c’est avant tout ne pas se moquer d’eux. Martine* est loin…

* De Martine, j’adore les détournements…

Autre titre, celui d’Olivier Thiébaut : À feu et à sang. Là encore, on ne cache pas la violence même si elle est dirigée vers un animal (le cochon). Un texte amusant, comme un rite de passage qui met le lecteur en avance sur le protagoniste mais de si peu qu’il en frisonne et, à la fin, la vérité éclate : tout est bon dans le cochon et on est ce que l’on mange.

La déclinaison

Syros, fort de son succès, va décliner sa collection Souris noire (dirigée après par Virginie Lou, François Guérif, Nathalie Beunat et Sandrine Mini) et l’ouvrir à des textes plus longs et plus courts : on trouvera des mini Syros polar (en publiant des nouveautés et en republiant des textes qui avaient fait le succès de la Souris noire comme Les Doigts rouges de Marc Villard, chef d’œuvre selon moi – lire plus bas) et des Rat Noir, comme Ki Du de Patrick Raynal (alors directeur de la Série noire à l’époque) dans lequel, Corbucci, héros utilisé par l’auteur dans ses romans adultes – ce qui montre qu’on ne se moque pas des enfants – part à la recherche de Manu, un ado de 15 ans disparu depuis 6 mois… La collection Souris noire perdure et a publié, par exemple, la série Fils de flic de Michel Leydier (auteur de La Loupiote) écrit à partir d’une bible…

Le gouffre

Tous les éditeurs ou presque vont alors se lancer dans la manne commerciale avec plus ou moins de réussite et… de qualité. Quelques exemples : Nathan avec sa collection Pleine lune policier (ex. Thierry Jonquet : Lapoigne à la chasse aux fantômes, n°31, 1995), J’ai lu avec sa collection Jeunesse Policier (ex. Mickaël Ollivier : Un secret de famille, 2003), Magnard Jeunesse avec sa collection Les p’tits policiers (ex. Stéphanie Benson : La Revanche de Momo, 2001), Albin Michel avec sa collection Le Furet enquête (basée sur la collection adulte Le Poulpe dont le directeur et créateur fut un certain Franck Pavloff)… et même de « petites boîtes » comme Les Contrebandiers (ex Baleine – d’Antoine de Kerversau avec encore une fois Stéphanie Benson : Virgile et le Chaînon manquant où elle tente de remettre le latin au goût du jour).

Le chef d’œuvre

Pour moi, c’est Les Doigts rouges de Marc Villard. Présenté ainsi par Albert Fnak (un grand libraire) : Cet authentique polar, écrit dans les années 80 par un maître du genre, Marc Villard, pour la collection Souris Noire, est un grand classique. L’auteur s’inspire de certaines nouvelles de William Irish, qui jouent sur de fausses interprétations de la réalité, pour entretenir son héros, un garçon de huit ans, dans le doute insoutenable que son grand frère est devenu un assassin, et ainsi balader le lecteur dans un angoissant jeu de pistes plein de suspense. Un roman difficile à lâcher !

La collection qui détonne

« Pour les ados qui aiment se promener dans les zones d’ombre, polars, thrillers, romans noirs et explorations de la réalité sociale. » (site de l’éditeur)

Elle vient du Rouergue (déjà en avance sur l’illustration et les textes d’albums*) et elle s’appelle doAdo NOIR. Évidemment, comme vous venez de lire Je mourrai pas idiot, c’est moi qui le devient avec mes effets d’annonce aussi dérisoires que les résolutions d’un homme politique élu.

* c’est vrai, c’est mon ancien éditeur mais il faut reconnaître le talent, non ?

Le pilier de la collection est Guillaume Guéraud, un grand romancier qui ne sera jamais reconnu comme tel puisqu’il écrit pour la jeunesse. Deux des titres les plus remarquables sont Je mourrai pas gibier (premier titre de la collection) et Le contour de toutes les peurs.

Ce qu’il y a de rassurant avec Guéraud comme avec ses romans précédents, c’est qu’il ne prend pas ses lecteurs ados pour des demeurés : « Des fois, quand je rentre et qu’elle n’est pas là (…) je me pose sur le canapé et je me branle. » Ni pour des innocents : « Je suis simplement en train de te dire que, si tu étais arrivé une heure plus tôt, tu serais certainement mort, maintenant. » Clément rentre chez lui et découvre à son domicile un homme qui vient de saccager le bureau de sa mère, avocate. L’intrus va alors lui montrer l’étendue de sa peur et la grande douleur qui l’habite. Aucune concession dans ce roman si ce n’est celle de croire que l’on peut mettre en situation un ado face à un problème de grandes personnes. Avec tout ce que cela comporte de vérité : « Le soleil est couvert d’échardes et les rares nuages ressemblent à des muselières. » Clément y apprendra ce que la vie a de plus dégueulasse et de plus inquiétant.

La collection doAdo Noir ne se résume évidemment pas à Guillaume Guéraud. Ouvrez Des coups de poing (Pépite du roman 2017) dans le ventre de Benjamin Desmares : Et si c’était pour cela que tu cognes ? Parce que tu ne sais pas. Tu sais bien que tu ne sais pas. Mais tu ne sais pas que tu ne sais rien. Et ça, ça te fout en rogne. Alors tu cognes. Jusqu’à quand ? (lire la critique entière ici) ou Un petit bout d’enfer de Rachel Corenblit que l’on dit dans la veine de Guillaume Guéraud. Vous m’en direz des nouvelles…

La collection qui étonne

Un des dernières nées est celle d’In8, Faction, dirigée par Clémentine Thiébault que j’ai déjà évoquée sur bbb, ici et là, propose des romans noirs pour les 12-14 ans qui parlent sans fard du monde, de son état, de ses colères.

Elle a bien voulu répondre au célébrissime 5/5. Merci à elle.

5/5 avec Clémentine Thiébault

Ça fait quoi d’être directrice de la collection Faction chez In8 ?

C’est le luxe, la possibilité de collaborer qu’avec des gens dont j’aime le travail, au sein d’une collection créée comme un écrin pour nos envies. C’est une aventure aussi, car une fois le cadre posé (le format volontairement court des textes, la ligne éditoriale volontairement noire etc..), nous travaillons avec une très grande liberté et chaque titre est une surprise (ou un risque c’est selon), une émotion particulière, souvent inattendue.

Et, parce que nous travaillons avec une graphiste géniale, l’objet élaboré est magnifique, ce qui ne gâte rien ! J’adore aussi cette étape de création et d’échanges qui permettent aux livres d’exister. C’est presque magique.