Jéroboam de noir

Ce projet de « Contre dictionnaire amoureux du polar » (CDAP) est un projet à long terme, très long terme. Il se veut un hommage critique au Dictionnaire amoureux du polar (DAP) de Pierre Lemaitre (Plon), lauréat du trophée 813 Maurice Renault récompensant un ouvrage mettant en avant « le genre que nous aimons »*, « notre objet de passion »**. J’ai relevé le défi de bâtir un contre dictionnaire au sien, un codicille ou plutôt un complément, pas qu’une exégèse ni qu’une critique. Ni éloge, ni hagiographie, ni panégyrique, mais pas non plus de pamphlet, de satire, de diatribe. Juste une petite porte entrouverte par l’auteur dans laquelle je me suis engouffré : « Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire de ce que j’aime, et encore n’ai-je pas pu mettre tout ce que j’aime. » (introduction, page 11). J’ai donc relevé la gageure de combler, de réparer, de contester et, inévitablement, de construire le dictionnaire de ce que j’aime, et encore, sans pouvoir y mettre tout ce que j’aime et avec une difficulté supplémentaire, c’est de ne pas pouvoir (vouloir) revenir en arrière une fois la lettre publiée (pas de vision générale avant la fin). Ce sera le CDAP d’un critique mais aussi celui d’un éditeur (La Loupiote), auteur, directeur de festival (du polar à La Roche-sur-Yon – 85), rédacteur d’une revue (Caïn) et de tous ses souvenirs. Ce sera avant tout le CDAP d’un hannibal lecteur. Chaque lettre donnera lieu à deux parties : une critique des entrées de Pierre Lemaitre et un développement de celles qu’il aurait pu/dû y mettre. Voilà. L’hommage est sincère mais la langue n’est pas de bois. Le maître me pardonnera. FB

* JP Manchette ** JB Pouy

À qui avez-vous affaire ? bio-biblio-2022

Si vous avez manqué le début… (ne manquez pas la fin au moins…)

C’est déjà du passé…

Lettre A, Partie 1 / Télécharger ? je clique là (ABC du métier (L’) / Alcool / Alibi)

Lettre A, partie 2 / Télécharger ? je clique ici (Amila – Meckert / Arme du crime)

INVITÉ La contribution au CDAP : A comme Amila par Didier Daeninckx (auteur de romans noirs : Rions noir, avec Jordan, Creaphis)

Lettre A, partie 3 / Télécharger ? C’est là (Arnaud / Auster / Avis déchéance – Akkouche / Aztèques dansants – Westlake)

Lettre B, partie 1 / Télécharger ? C’est par là (Baronian / Bataille des Buttes-Chaumont (La) – Jonquet / Battisti / Bête et la belle (La) – Jonquet / Bialot / Bible)

INVITÉ La contribution au CDAP : B comme Battisti par Gérard Lecas (auteur de romans noirs : Deux balles, Jigal)

Lettre B, partie 2 / Télécharger ? Je clique là (Black Blocs – Marpeau / Blogs / Brève histoire du roman noir (Une) – Pouy / Brouillard au pont de Bihac – Oppel / Bruen)

INVITÉ La contribution au CDAP de Jean-Bernard Pouy (auteur de En attendant Dogo), B comme Bruen.

Lettre C, partie 1 / Télécharger ? Je clique ici (Ça y est, j’ai craqué – Dessaint / Cadavres ne portent pas de costards (Les) – Reiner / Caïn / Canardo / Cette fille est dangereuse – Granotier / Chuchoteur (Le) – Carrisi / Chute)

Lettre C, partie 2 / Vous pouvez télécharger le post (Classer/déclasser, Codes et des poncifs, Condor (Le) – Holmas, Michael Connelly)

Lettre C, partie 3 / À télécharger, là (John Connolly, Contrat, Cosmix banditos – Weisbecker, Coup du bandeau, Couverture (4ème de), Critique, Cuba, Cummins et BACK in ABC).

INVITÉ La contribution au CDAP : C comme Connolly par Pierre Faverolles (blogueur blacknovel1)

Lettre D, partie 1 / Téléchargez ? (Dahlia noir (Le) – Ellroy, Damages – Kessler, Kessler et Zelman, Del Árbol (Victor), Delestré (Stéfanie), Der des ders (Le) – Daeninckx et Dexter – Lindsay/Manos Jr)

La contribution au CDAP : D comme Dahlia noir (Le) – Ellroy – par François Guérif (éditeur Rivages, Gallmeister)

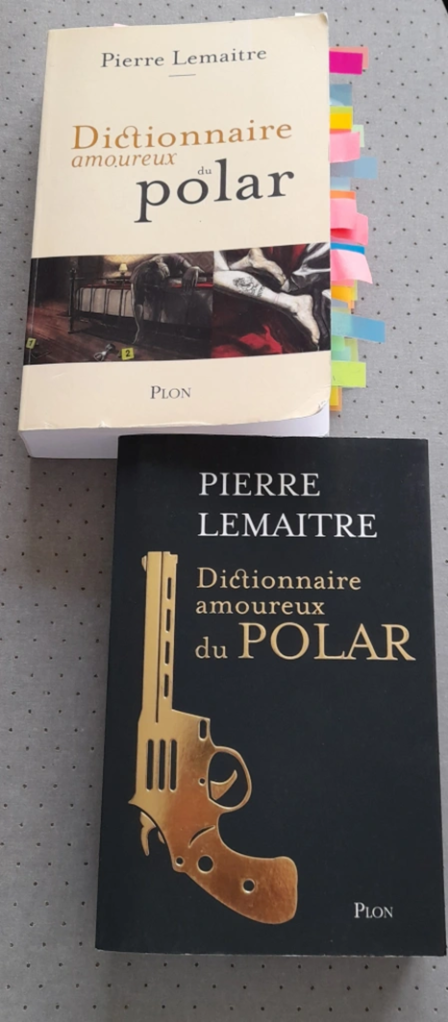

Lettre D, partie 2 / À télécharger, ici (Dicker Joël / Dictionnaire Amoureux du Polar (Le) de Pierre Lemaitre / DILIPO (Le) dirigé par Claude Mesplède / Divulgâcher, Donneur (Le) – Akkouche / Doyle (Conan) / Drôles d’oiseaux – Camus.

INVITÉ La contribution de Frédéric Prilleux au CDAP (auteur et spécialiste BD polar, blogueur bedepolar) : D comme Dredd (Le Juge)

Lettre E / Cliquez là pour télécharger (Edogawa Ranpo, Encrage, Été (L’) ou le polar lecture facile et Excipit (et incipit)).

IINVITÉ La Contribution d’Éric Libiot (journaliste écrivain – Clint et moi, On a les héros qu’on mérite) au CDAP avec le E de La Disparition de Perec et Echenoz.

Lettre F / Téléchargez le post là (Fanzine, Fausse piste de Crumley, Faux roman policier – Grand maitre de Harrison, Festivals, Fight Club de Palahniuk).

Lettre G, partie 1 / Cliquez là pour le téléchargement (Gang de la clé à molette (Le) d’Abbey, Gendron, Goodis).

IINVITÉ La Contribution de Philippe Claudel (auteur : Les âmes grises, Le Rapport de Brodeck, Crépuscule, pour Edward Abbey).

Lettre G, partie 2 / Téléchargez ici ((Le) Grand monde de Pierre Lemaitre, (Le) Grand soir de Gwenaël Bulteau, (Le) Grand sommeil de Raymond Chandler et le film d’Howard Hawks et Jean-Christophe Grand G (Grangé)).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Hélène Martineau, libraire des Instants Libres au Poiré sur vie (Le Grand monde de Pierre Lemaitre)

Lettre G, partie 3 / Le téléchargement, c’est là (Gravesend de Boyle, Jean-Paul Guéry et son 5/5 – La Tête en Noir, Gunther – héros de Philip Kerr, Jeanne Guyon et son 5/5 – Rivages).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Stéphanie Benson, auteure (collection Tip Tongue) pour Bernie Gunther de Philip Kerr.

Lettre H, partie 1 / Cliquez ici pour le téléchargement (Haine pour haine (Eva Dolan), Happy Valley, Hardy Cliff (Peter Corris), Hannibal et Harris Thomas, Hole Harry (Jo Nesbo) et Himes Chester (Harlem).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Thierrry Maricourt, auteur (Hautes conspirations, La Déviation), spécialiste des littératures nordiques pour Jo Nesbo.

Lettre H, partie 2 / Télécharger la lettre : Hinkson Jake, Homme qui marchait sur la lune (L’) / Howard McCord, Homos privés & flics, Huit cent treize – avec un 5/5 de Corinne Naidet et Humour.

INVITÉ La Contribution au CDAP de Francis Mizio, auteur (Au lourd délire des lianes) pour « Polar humoristique : ce devrait être quoi le job ? »

Lettre I, partie 1 / On clique ici pour télécharger la lettre : I got my mogette working de JB Pouy, Ikigami de Motorô Mase, In8 – avec un 5/5 de Josée Guellil, Ippon de Jean-Hugues Oppel et Iran.

INVITÉ La Contribution de Jean-Hugues Oppel pour I comme Ippon.

Lettre I, partie 2 / Cliquez pour télécharger la lettre : Irlande, Isard, Islande, Italie et Izzo.

INVITÉS Les Contributions au CDAP de Gérard Lecas pour Italie 1 (Scerbanenco), Italie 2 (Pinketts) et Italie 3 (Viola) et d’Hervé Jaouen pour Irlande (O’Flaherty).

Lettre J, partie 1 / Téléchargez le tome 20 du CDAP : J’attraperai ta mort, J’étais Dora Suarez (Robin Cook), Jaenada (Philippe), Jamet (Jacques), Jaouen (Hervé), Je mourrai pas gibier (Guillaume Guéraud), Je vais mourir cette nuit (Fernando Marias), Jeunesse – avec un 5/5 de Clémentine Thiébault – et Jesus vidéo (Andreas Eschbach).

INVITÉ Hervé Commère – et sa Contribution pour J comme la publication de J’attraperai ta mort.

tome 21

usque-là, Pierre Lemaitre, concis avec ses quatre entrées (Javert, Je suis un sournois, Johnson et Jonquet) a été débordé par l’académicien vendéen du noir qui a rajouté pas moins de neuf plats de résistance (lire plus haut). Il va être noyé désormais sous les desserts avec, au programme : JiBé Pouy et Jour de l’Urubu (Le), JJR (et La Contribution d’Isabelle Jensen), Johnson (Robert, pas Craig ni Jack Johnson chantant Taylor, ni le Jack Taylor de Bruen), Jones (Graham), Joy (David), Justice (avec Engrenages) et Justified (série).

JiBé Pouy et Jour de l’Urubu (Le)

usqu’au-boutiste du rire, pour un mauvais jeu de mots (laids, comme disait Paul Maugendre qu’on nommait Paul Maubru à Caïn), Jean-Bernard Pouy (évoqué sous la notule du Poulpe dans le DAP de PL, pages 573 à 578) est capable d’écrire une bonne nouvelle. C’est là la moindre de ses vertus ; avoir le vice public, au service de tous et de toutes. Il est connu de tous les festivals pour : faire la claque dans les débats, y compris sur l’écriture féminine, faire la vaisselle quand il dort chez le festivalier et lever le coude en borborygmant de grands ouarfs. Autrement il écrit aussi des choses sensibles et passionnantes.

Qu’est-ce qu’il fait Spinoza à Hegel ?

JiBé Pouy a la couenne d’une serpillère et le talent d’un gars qui sait que sa place est sous la semelle de Joyce (je lui dois la lecture d’Ulysse à 25 ans, Folio, tome 1) ou dans l’éclat de l’œil borgne d’Harrison (il m’a mis dans les mains Légendes d’automne au même âge). Car Pouy est avant tout un grand lecteur : de Diez, de Bruen, de Gadda… Il a la dérision militante et le militantisme dérisoire, pusillanime excessif, il créé avec Raynal, qu’il appelle le Gros et Quadruppani qu’il n’appelle pas Quaqua parce bon ça va deux minutes les surnoms ridicules (on l’appelait la Hyène lui) l’aventure éditoriale du Poulpe chez de Kerversau, l’homme aux bretelles. C’est d’ailleurs pour ça qu’il figure dans le DAP de Pierre Lemaitre. Mais il devrait y figurer pour avoir écrit, entre autres, La Vie duraille avec Raynal et Pennac (bon courage pour savoir qui a écrit quoi !) sous le pseudonyme de JB Nacray, La Pêche aux anges qui pose le problème de savoir jusqu’où on est capable d’aller pour sauver son enfant, La Clef des mensonges pour permettre aux critiques de dire qu’il écrit de la merde (puisque l’on suit le cheminement d’une clef – ouvrant une boîte mystérieuse – ingérée dans le système digestif d’une pandore), Spinoza encule Hegel (tome 2 : À sec, tome 3 : Avec une poignée de sable – initialement édités par JJR, lire plus bas) et affolé toute la galerie philosophique universitaire spinozienne et hégelienne, 1280 âmes pour comprendre pourquoi le chef d’œuvre de Jim Thompson intitulée Pop 1275 avait été traduit par le byzantin 1275 âmes (où avaient pu bien passer ces 5 âmes mortes à la Gogol), pour avoir traduit de l’allemand, Le Merle, Die Amsel, d’Arthur Keelt (personnage inventé auquel il a tellement attribué de fausses citations – comme celle de La Loupiote – qu’il se devait de les réunir et de leur donner corps dans un livre, fait renaître l’esprit Série noire chez La Branche (Éditions La Branche, suivez le jeu de mots lamentable), collection Suite noire qu’il a animée (et soutenue avec Le Petit bluff de l’alcootest – clin d’œil à Manchette), pour jouer Tohu-bohu avec Marc Villard (il explique tout là) chez Rivages au Ping-pong en Zig-zag, se muer en cardinal (trop de respect pour les papes Lebrun et Mesplède pour viser plus haut, se targue plutôt d’être le papy du polar, il est né en 1949) du Noir avec Une Brève histoire du Noir, réitérer l’exploit en Série noire avec La Mère noire (et Villard) se voir statufié à la Série noire avec Tout doit disparaître (cinq romans réunis) avant que de dynamiter le genre avec Ma ZAD* et En attendant Dogo… Je ne parle ici que de quelques-uns de ses romans…

* Groprix de littérature grolandaise au Festival International du Film Grolandais en 2018, JiBé est bardé de prix comme un rôti de porc depuis 1985 et le Prix Polar & Co, Bruxelles (pour Nous avons brûlé une sainte)

Celui sans qui

Si vous voulez de ses nouvelles, il va falloir rallonger la sauce. JiBé n’est pas prolixe mais prolifique, ses nouvelles sont des baisers ou des crachats et tiennent en trois coups de fouet : une référence, une musique, une chute. Le sommet ayant été atteint avec I got my mogette working (lire ici), tout est à lire chez lui (si vous tombez sur Le Détail, vous m’en direz des nouvelles..). Un recensement de ce qu’il a pu griffonner (Le Casse-pipe intérieur, 2016, 316 pages) et publier a été fait (en 2016) par Joseph K. : Temps Noir n°19, 342 pages). J’ai, pour ma part, à La Loupiote publié deux fois JiBé : L’ABC du métier et Le Jour de l’Urubu. À chaque fois, il ouvrait une collection* comme on déchire l’emballage d’un paquet de clopes : avec envie et rage. J’avais pour habitude de dire que je pouvais tout demander à Pouy : faire la vaisselle, pousser une R6 en panne** – il l’a même raconté sur France-cul ! – et être prêt à écrire un texte pour une nouvelle collection*** même si je l’avais dénommée moquette et pâté de foie.

* Il m’a même édité : L’Appel du bitume chez Baleine et L’Opération TJF aux Habits noirs. ** Les deux activités ayant été réunies au Festival du Polar de La Roche sur Yon en 1988 *** De même, il m’a inspiré la rubrique Mes ZAD et l’a inaugurée, là.

Le Jour de l’urubu aurait dû s’appeler Les roubignoles du destin (titre qu’il porte dans sa réédition en Série noire et en Folio) mais, à l’époque, sans doute conscient de l’impérieuse vertu pédagogique qui m’incombait, j’avais dédaigné ce fabuleux titre couillu au profit d’un plus littéraire et éthéré.

Je sais bien que je l’espante parfois avec des trouvailles au coin du mauvais esprit, comme le Prix polar 85 (récompensant la meilleure page 85) ou la revue Caïn sur laquelle vous devez garder l’œil ou, dernièrement ce Contre Dictionnaire du Polar amoureux ou ces nouvelles dystopicomicofrappadingues de L’Algorithme (mais à quoi tu carbures ? m’écrivait-il) mais ce n’est que de suivre – ce qui l’ennuierait au plus haut point d’appeler ça un conseil – son exemple : n’écrire que si on n’a rien de plus intéressant à faire ou alors écrire sous contrainte choisie. On aime bien s’enchaîner. Comme disait Jeanne Moreau : La liberté, c’est de pouvoir choisir celui dont on sera l’esclave.

Mon père aimait beaucoup Jean-Bernard Pouy. Sur son lit d’hôpital qui allait devenir son lit de mort, je le visitais quotidiennement et lui apportais quelques lectures. Après avoir lu le dernier Pouy de l’époque (Ce crétin de Stendhal, Les Petits polars du Monde ; nous étions en été en 2012), je lui avais demandé ce qu’il en pensait. Il avait souri et m’avait dit : C’est du Pouy. C’était pour lui – pour moi aussi – un gage de qualité. Ce CDAP lui est au fond dédié et JiBé Pouy est forcément pour moi celui sans qui.

Vous trouverez JiBé Pouy non pas à gauche à droite mais à gauche à gauche pétri d’une ferme certitude de laisser aller sa langue (sa force souterraine), d’enraciner ses lubies (le vélo, le rock n’roll et la patate), de rire de tout (de lui : écrire n’importe quoi, n’importe où pour n’importe qui – sauf pour des salaud, des nazis, des crétins notoires, ce qui, certes, fait du monde) et de rien (de BHL, Sollers et autres pingouins) et ne jamais, jamais, se prendre au raisonnable (Les Gens raisonnables* frappent du poing sur la table et se rassoient pour se calmer).

* Mickey 3D

JiBé, l’oulipopien, ce faux rêveur qui dynamite son temps (des génies sans bouillir ?) aime bien avoir le dernier mot. Laissons-le-lui :

« S’il est trop tard pour attendre Godot, il est trop tôt pour attendre Godard ».

JJR

(1958-2021)

ouissif. Il aimait ça Jean-Jacques. Jouer. Avec les mots. Les identités (Mais qui est donc Gabriel Lecouvreur qui a écrit le Poulpe Parkinson le glas ? Et Johnny Boxeur dans Caïn ?). Capable de vouer un culte aux poules et de lancer une fatwa (ça lui plairait ça comme mot, lui le laïcard radical*) contre les poulets sarkozystes (Casse-toi pov’con !), avide de barres chocolatées, exécrant les « pas de soucis », scotché par un auteur, en guerre avec une autre, de pamphlets en palais de justice, d’éditeur en maisons d’éditions, de romans en romans, de nouvelles** en blogs, Jean-Jacques Reboux aura été de tous ses combats, au cœur de toutes ses entreprises éditoriales, de ses découvertes littéraires un altruiste du noir.

* Quoique. Il m’avait conté vouloir se faire débaptiser, croassant ainsi ce qu’ils pensaient des bénis oui-oui (relisez Le Massacre des Innocents et l’introduction de Jones, plus bas) mais finit par y renoncer eut égard au curé de sa paroisse mayennaise qui l’avait aspergé d’eau bénite ; il ne voulait pas le vexer…

** par exemple Le Paradis des pickpockets : cette novella devait paraître à La Loupiote mais elle s’est éteinte avant. On peut lire le texte à la Bartavelle)

S’il s’auto-édite à ses débuts c’est qu’il ne trouve pas l’autre pour le faire, et, du coup, comme disent ceux qui parlent en mode, finit par être l’autre qu’il cherchait, ce petit éditeur curieux, courageux et banlieusard (il niche à Charenton-le-Pont) – pas étonnant qu’il croise Jean-Bernard Pouy (lire plus haut) toujours très friand de côtoyer et d’aider les petits éditeurs courageux de province. Il se lancera dans ses lettres pour sortir chez lui, chez Canaille : Fondu au noir, Monsieur Smith n’aime pas les asperges, Pain perdu chez les vilains…

Je l’avais connu juste avant en 1991, quand, deuxième d’un concours de nouvelles au Festival du Polar de La Roche sur Yon que j’organisais avec l’Association Polar, derrière un certain Michel Chevron qu’il finira par publier chez Canaille, je l’avais invité à venir chercher son (second) prix. Un grand escogriffe à lunettes, souriant, presque emprunté à l’époque, du moins discret, avec qui j’ai un peu correspondu, c’était le temps du snail mail, du courrier papier, il me parlait de son excitation à être bientôt publié (en Série noire, ce qu’il ne sera jamais)…

Il trouvera refuge chez Baleine, chez Antoine de Kerversau, dirigera sa propre collection, Canaille revolver, et publiera quelques pavés qui vont asseoir sa réputation de conteur, provocateur au verbe flamboyant : Le Massacre des Innocents, Poste mortem…

Il portera après autant de projets personnels de romans publiés chez qui en voulait (C’est à cause des poules, Pourquoi j’ai tué Laetitia Remington…) que de projets collectifs (l’aventure Moulard à L’Aube, sa maison d’éditions Après la lune…), s’énervera et luttera dans l’arène politique suite à une arrestation musclée (Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, ministre des libertés policières, Lettre au garde des Sceaux pour une dépénalisation du délit d’outrage) avant que de se lancer dans ce qui sera l’œuvre de sa (fin de) vie : L’esprit Bénuchot.

Il mourra au cœur d’un été ardent, le 13 juillet (hors de question de finir un 14 comme Ferré) 2021 en ayant caché le plus possible à ses amis le mal qui le rongeait et la douleur qui l’accompagnait (lire le beau texte hommage de Pascal Dessaint dans 813). Les pieds dans le sable landais et les yeux dans le vague, roulant de vague en vague dans les rouleaux landais, j’eus l’impression d’être lessivé dans les baïnes. Je décidai alors de lui rendre hommage en écrivant le 29 octobre un article dans chaque rubrique de broblogblack. Le 29 octobre 2021, quel que soit le menu choisi, on tombait sur JJR. J’ai réitéré l’hommage le 29 octobre 2022.

Le 29 octobre 2023, je mettrai une nouvelle fois JJR en avant en lisant et critiquant un livre de Jean-Jacques (Ce devrait être Vladimir Moldevoï est toujours vivant, Baleine, 2008).

En entrant ici, sans son cortège funèbre, dans ce moulin noir, ectoplasme off du Dictionnaire amoureux du Polar de Pierre Lemaitre, Jean-Jacques Reboux s’assit à la table de la famille, sa famille. En l’y aidant, je n’enfreins rien, la transgression est factice, mais je répare une injustice.

Un auteur mort est un auteur qu’on ne lit plus.

Pour clore cette notule, j’ai demandé à Isabelle Jensen, bibliothécaire et ex-compagne de JJR de vous parler de lui. Elle vous offre un portrait lucide et lumineux. Elle avait déjà monté, sur Paris, à la BILIPO, une exposition et deux débats (dont un que j’ai eu l’honneur de modérer) pour honorer le travail et la mémoire de Jean-Jacques Reboux. Et elle ne compte pas s’arrêter là. Je vous parlerai de la suite qu’elle compte donner à cette entreprise de service public.

La Contribution d’Isabelle Jensen

Petit portrait spontané de JJ en 17 mots

Jeune d’esprit

Enervé

Amical

Naïf (parfois)

.

Joueur

Amoureux (des mots)

Créatif

Quadrumane (en tant qu’auteur et éditeur)

Ulcéré (souvent)

Energique

Sentimental

.

Rusé (normal, né à Madré)

Empathique

Bouillonnant

Original

Utopiste

Xylographeur (sur les troncs des arbres mayennais)

Merci Isabelle

Johnson Robert

azz et blues forment des duettistes singuliers dans le monde du noir, dépassés par le rock, repassés par la techno et trépassés sous le rap. Leur musique ne chante plus – et encore plus le jazz que le blues – qu’aux oreilles d’un Marc Villard ou d’un François Joly. Pourtant que le blues est la couleur du noir.

On connaît la légende de « ce diable de Robert Johnson », précurseur du Forever 27 Club.

Robert Johnson aurait, à un carrefour, à Clarksdale, Mississippi, croisé une ombre vêtue d’un chapeau qui, accordant sa guitare joua divinement de son instrument avant de la lui rendre et de disparaître. Voilà comment on vend son âme au diable afin de maîtriser l’art de gratter les cordes et de hurler son spleen. On avance que Robert Johnson aurait empruntée cette histoire à un autre Johnson, Tommy auteur d’un Canned Heat Blues inspirant le groupe Canned Heat pour composer On the roal again. Peu importe, quand la légende se répand comme un virus et qu’elle est plus belle que l’histoire (pas de mal pour des bluesman noir, itinérants alcooliques, dans l’Amérique de ces années-là), il faut préférer la fiction à la réalité.

Avec Love in vain, Mezzo et Dupont livrent chez Glénat une BD, au format italien en nuances de noirs, absolument formidable dans laquelle on boit la musique jusqu’à la vie, la mort nous attendant, non pas au tournant, mais au carrefour…

Le blues, c’est un point.

Un poing d’acier qui te râpe l’épiderme. Le destin tragique, mérité ?, de Robert Johnson qui a brûlé sa vie et vendu son âme au diable pour crever empoisonné à 27 ans.

Love in Vain – Robert Johnson, 1911-1938 – (Glénat, 72 pages, 2014, 19€50) est son histoire. Père abandonnant, mère abandonnée exploitée dans un champ de coton qui retrouve son ancien amant Doods pour l’abandonner (« le premier qui lui jette la pierre, je l’expédie en enfer ») et le récupérer quatre ans plus tard quand son beau-père l’a jeté, ce gosse, « c’était un vrai démon ». Le voilà à nouveau dans les pattes d’un nouveau beau-père car maman « s’était retrouvé un homme ». Ce dernier n’aime pas la « musique du diable » que joue Robert à l’harmonica. À 17 ans, il fréquente les Juke Joints et les Country Suppers, « ces églises de la nuit qui sentaient bon le soufre » et s’il gagnait peu, il baisait bien. « Mais parfois, il arrive que Dieu reprenne ce qu’il a donné » et à « 19 ans, c’est un peu jeune pour perdre femme et enfant. » Il jouait mal (selon la légende) jusqu’à ce qu’il signe « un pacte un soir d’errance sur une route du Mississippi. » Et quand on lui lance à la figure : « Honte à toi, païen, sais-tu que tu joues la musique de Satan ? », il répliquait : « Bien sûr, révérend, c’est lui qui me l’a enseignée… »

Tout était tracé. « Je voudrais qu’on m’enterre au bord d’une route sur le bas-côté pour que le démon qui est en moi puisse prendre un bus et filer. »

Tout est tracé par Mezzo qui mêle le noir et le blanc à merveille. Les ombres s’agitent, les corps tressautent, ça crie, ça hurle, la musique est un film qui sourd d’un film muet du temps où le piano accompagnait l’image et était plus proche de nous. Le scénario de Dupont est aussi fin que le dessin de Mezzo est gras, saignant de noir, et, si le narrateur n’épargne personne, il ne juge personne, il est ouvert et accueillant même.

Love in Vain est une chanson posthume sortie en 1939 : « When the train it left the station, was two lignts on behind, Well the blue light was my blues and the red light was my mind, And my love is vain / Quand le train a quitté la gare, deux fleux clignottaient derrière, Un bleu pour mon blues, un rouge pour mon enfer, Et je l’aime en vain. »

Avery’s blues d’Angux et Núria Tamarit, éditions Steinkis, 2023 (1ère édition en 2016), 81 pages, 18€

+ Si vous avez aimé Johnson et le blues, vous aimerez Avery’s blues…

++ Si vous préférez le jazz : Nostalgia in Times Square, L’Homme aux doigts d’or, Straight Life, Viper’s dream

Jones (Graham)

‘habitais jadis à l’Aumère (pas Homère mais presque) un village du Poiré sur vie, dans ce triangle des Bermudes chrétiennes vendéennes formé en reliant la ville des genôts avec la célébrissime commune de Mouilleron-le-Captif – ville natale de Siccomore Sanchez-Sanchez, lire là) et la capitale vendéenne, La Roche sur yon (qui est aussi ma ville natale – comme mon petit-fils Zéphyr). J’y fabriquais Caïn et il arrivait que Ouest-France s’en fit des échos. Critiquant Le Massacre des Innocents de JJR (voir plus haut), j’avais intitulé mon papier – l’ouvrage étant profondément athée et légèrement provocateur – : Un bon chrétien est un indien mort. Que n’avais-je pas fait ? Je m’étais attiré les foudres, l’orage, le tonnerre, les éclairs et toute la smala éolienne de Zeus sur ma pauvre petite tête et on me regarde encore de travers si j’ai l’audace d’y mettre ne serait-ce qu’un pied. Autant vous dire quand que j’ai lu l’annonce de la sortie du roman de Stephen Graham Jones, j’ai bien repensé à mes voisins et regardé si on ne me suivait pas…

Stephen Graham Jones est un écrivain et universitaire originaire de la tribu des Pikunis (Blackfeet). C’est ainsi qu’il est présenté sur sa 4ème de couverture. Certes son passeport est certifié états-unien et il est traduit de l’anglais par Jean Esch. Mais c’est un Amérindien. Excusez le terme. Un Indien d’Amérique si vous préférez. Je rappelle à ceux qui affirment qu’on n’apprend plus rien à l’école que c’est en 5ème (voire au primaire) qu’on apprend aux élèves que Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492 en croyant avoir atteint les Indes et quand il rencontre les sauvages, il les appelle les Indiens, CQFD*.

* Je rappelle aussi à celles qui pensent qu’on ne nous en a jamais parlé à l’école, que c’est en 6ème (voire au primaire) qu’on apprend qu’Homo Sapiens quitte l’Afrique vers – 100 000 avant Jean-Claude pour coloniser la Terre et, par le détroit de Béring, passe en Amérique pour peupler ce continent dont la découverte est attribuée à notre Cricri florentin. Et je vous parle même pas des Vikings et de leurs périples vers Vinland autour de l’an 1 000…

« Une façon de voir«

Un bon Indien est un Indien mort est donc avant tout le roman d’un Amérindien avant d’être épinglé aux States. De même, derrière ce roman d’horreur, voire gore par certains passages, se cache un roman noir tendu, un roman choral où chaque protagoniste est appelé à disparaître. C’est un portrait sans concession de la population amérindienne, sa jeunesse, ses errements, son intégration marginale dans la société dont l’avenir ne semble passer que par la rédemption sanctifiée du basket ball.

« La mort ressemble à ça, n’est-ce pas ? Vous souffrez, vous souffrez, et puis vous ne souffrez plus. À la fin, tout s’apaise. Pas seulement la douleur, le monde aussi. » (page 339)

Quatre amis d’enfance sont hantés par un souvenir qu’ils semblent avoir oublié, dont ils ne semblent pas parler entre eux, dont on ignore quelle place il tient en eux. Ils vivent dans le Montana. Hors de la réserve. Une histoire de partie chasse illégale au caribou qui a tourné au massacre, notamment celui d’une femelle et de son petit. Nous les retrouvons dix ans plus tard, vivant chichement, perdu entre modernité hors d’atteinte et traditions désuètes, ne sachant plus qui croire et ne croyant plus à grand-chose. C’est alors qu’ils vont être confrontés à un fantôme, la femme caribou, des hallucinations et pris de pulsions meurtrières.

Le premier chapitre est, pour cela, un modèle : « La manchette consacrée à Richard Boss Ribs disait : UN INDIEN TUÉ LORS D’UNE DISPUTE DEVANT UN BAR. C’est une façon de voir les choses. » Lynché par une foule. À la main, une clef à molette. Il faut bien se défendre contre cet élan ivre qui se cogne contre les véhicules des consommateurs blancs du bar. Aussi, quand disparaît l’élan apparaît « un autre troupeau (…), un troupeau d’êtres humains qui avaient déjà atteint le bitume eux aussi, en braillant, poings serrés, leurs yeux lançant des éclairs blancs. UN INDIEN TUÉ LORS D’UNE DISPUTE DEVANT UN BAR. C’était une façon de voir. »

« S’inoculer toutes les saloperies [comme] C’est un jour idéal pour mourir. » (page 203)

L’intérêt du roman ne tient pas que dans ce récit, dans ce qui va arriver mais surtout dans ce qui est arrivé : l’acte, la faute, la transgression. Cela remet en cause la place de chacun dans le monde, la cible est l’origine (la faute et l’ascendance) et on la porte comme un fardeau. Qu’on essaye de s’en séparer et elle s’alourdit, qu’on essaye de l’oublier et elle devient centrale, totale, une scie comme une ritournelle qui se grave en nous, un monstre qui finit par nous dévorer. Un bon Indien est un Indien mort est un peu ce monstre que l’on porte en nous.

Il faudra accepter de se perdre dans les pales d’un ventilateur et dans la torsade d’un tournevis, errer avec un chien nommé Harley pendu et écrasé, jouer au Basket en jonglant avec les termes techniques, suer dans une tente avec un adolescent autant que les quatre protagonistes se cherchent mais finissent, malheureusement par se trouver et jusqu’à en payer le prix mortel.

« Quand le monde entier vous fait mal, vous le mordez, non ? » (page 53)

La surprise, c’est qu’il n’y en a pas. On sent que ça va mal finir et ça finit mal. Le roman noir tient toujours ses promesses, fussent-elles angoissantes.

Portrait d’une jeunesse désorientée, Un bon Indien est un Indien mort est un roman haletant, sauvage qu’il faut monter et c’est aussi le portrait d’une société dans laquelle l’american dream est malade de son matérialisme, s’étiole par l’oubli du respect et de la morale et se dissout dans le reniement de sa propre histoire.

Ce papier a été écrit (le 20/10/2022 et publié là) en apprenant la mort de Jean Teulé, alors que je m’apprêtais à lire Azincourt par temps de pluie. Il pleut donc, et pas qu’à Azincourt. Je me souviens de Bloody Mary dessinée sur un scénario de Jean Vautrin et préfacé par Frédéric Dard. Rien que ça. Tant qu’à se mouiller, je vais y replonger. Ce livre a été reçu en service de presse ; merci à Alain Deroudhile. Merci à Bibliosurf qui a recensé ce post.

Joy (David)

L’écrivain David Joy en 2016. — © Ulf Andersen / Getty Images

«

e suppose que c’est le paradis. » Là où les lumières se perdent. « Un lieu lumineux. » Le salut semble être au cœur de l’œuvre en construction de David Joy. La foi et sa perversion. Se sauver. Sauver son voisin. Sauver le monde. Bocal, local, global. « [La Bible est le] livre le plus violent que je connaisse (…). Tout le monde ici a grandi là-dedans. J’habite à quarante bornes du magasin le plus proche, mais il y a six églises baptistes dans un rayon de quinze milles. Étant môme, j’allais à l’église tous les dimanche, lundi et mercredi de la semaine.»*

« La foi rendait vulnérable et faible. Elle menait à la déception, à la douleur, au regret, à tous ces trucs qui vous brisaient irrémédiablement. » (Là où les lumières se perdent, p.279)

Né en 1983 à Charlotte, Caroline du Nord, David Joy s’épanche peu sur ce qu’il a été ou est mais s’ouvre davantage dans ses romans que tout autre auteur. Il vit dans les bois et côtoie plus de cerfs, de dindes sauvages et d’ours que d’humains. Et cela lui va bien. Il reste lucide et franc : « Avez-vous eu des appels de Hollywood ou de la télé ? – Jusqu’ici, non. Mais mon premier roman, Là où les lumières se perdent, vient d’être filmé, avec Billy Bob Thornton et Robin Wright, et le fils qu’elle a eu avec Sean Penn, Hopper. Ils ont filmé ça en Géorgie, ce qui me semble idiot mais bon. De toute façon, je doute que je le regarderai. » (Libération)

Certains chiens méritent d’être piqués

Il écrit en 2015 (sortie en 2016 en France chez Sonatine) Là où les lumières se perdent (Where All Light Tends to Go, traduit par Fabrice Pointeau*, 295 pages, 19€). Tu honoreras ton père comme ta mère. Pas facile quand on est un McNeely car « dans cette partie des Appalaches, ça voulait dire quelque chose. » (p.9). Jacob en sait quelque chose : sa mère est une salope (« elle passe son temps à se faire sauter », p.15, d’après son père) accroc à la meth que son père deale dans tout le comté. Lui rêverait presque de normalité ; se fondre dans la masse des gens simples et heureux. Mais ça c’est difficile quand votre mère se noie telle une mauvaise blague gênante qui appesantit l’ambiance et quand votre père vous envoie vous assurer que tout se passe comme il veut, que vous vous occupiez de Ro… « Prononce pas son putain de nom. Prononce jamais son putain de nom ! Tu ne connais pas son nom, compris ! » (p.29) Ro… ne parlera plus sauf qu’on le retrouve, certes comateux, mais vivant. Ça, ça n’arrange pas les affaires de McNeely. Ni celles de Jacob. Mais le problème de Jacob, c’est qu’il a compris que certains chiens méritent d’être piqués… (papier déjà publié là)

Premier roman sombre et lumineux de David Joy dans la tête d’un fils perdu à la recherche de son salut, qui tente de renverser la malédiction de son nom, McNeely, souhaite échapper aux péchés de son père, ceux qu’il commet en laissant près des cadavres une petite bible à tranche dorée et ceux qu’il lui fait commettre, prêt au sacrifice pour sauver celle de celle qu’il aime, prêt à la perdre pour la tirer de cette région montagneuse des Appalaches, ce trou qui engloutit, dans lequel marinent des âmes en peine.

* Grand traducteur (Ellory, Cleave, Joy…) malheureusement décédé le 6 mars 2023 (lire l’hommage d’Yvan sur EmOtionS).

En 2017, c’est Le Poids du monde (publié toujours par Sonatine en 2018, The Weight of This World, traduit par F.P. et republié en poche chez 10/18, 2019, 308 pages) qui pèse alors sur Thad Broom de retour d’Irak, handicapé sonné perdu, qui retrouve la caravane de sa mère April et ses démons. Il retrouve son meilleur ami, Aiden McCall (dont le père a tué la mère avant de se suicider et qui vit chez la mère de Thad). Les deux hommes, des enfants de 25 qui ont grandi trop vite, trop mal, vivotent entre allocations chômage et trafic de cuivre. Par un hasard du destin, se retrouve avec, après la mort de leur dealer qui en jouant avec son flingue s’est tiré une balle dans la tête, une monstrueuse quantité de came et de fric. De quoi se faire une nouvelle vie ou d’attirer une prochaine mort ? Car en plus du magot, ils mettent la main sur des armes.

« Si on écrit, il faut écrire en gris, jamais en noir et blanc. » (Libération)

C’est avec ce roman que je suis entré en connexion avec cet auteur et il annonce, je pense le quatrième et dernier à l’heure où j’écris ces lignes (Nos vies en flamme). Ce qui intéresse David Joy dans la médaille, c’est son revers. Le brillant n’est pas pour lui, il scrute les zones d’ombre, les trous noirs dans lesquels les dingues et les paumés tentent de voir quelque chose : quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose fumer, quelque chose à s’injecter. Tout cela est très corporel mais quand, ici-bas, tout vous lâche, vous peinez à lever la tête et le salut s’éloigne. Quand elle a les pieds dans la glèbe, la plèbe ne s’aperçoit pas qu’il pleut. Pour faire plus court, plus brutal, moins sage chinois ou parabole christique, c’est la merde. Et la force de Joy, c’est de développer votre empathie pour ces personnages que vous tentez de sauver en lisant ses lignes magnifiques et désespérés, lumineuses et bouleversantes. Vous avancez mais vous n’y arrivez pas. Au bout, quand on referme le livre, on a perdu des amis mais gagné un peu de lucidité.

Crescendo avec le troisième titre : Ce lien qui entre nous (The Line That Held Us, traduit par F.P., Sonatine, 301 pages, 2020, 21€). J’en avais fait une critique puisqu’il concourrait pour le Trophée 813 du roman étranger).

« Le truc, chez Walmart, c’était que même un homme comme Dwayne Brewer pouvait passer inaperçu. Les gens poussaient leurs Caddie avec des regards vides, et tout glissait autour d’eux. Le consumérisme à une telle échelle avait le don de camoufler les classes sociales. » (page 20)

Ce lien entre nous est un roman qui ressemble au lait sur le feu. Le récit, basé sur une mort accidentelle (celle de Carol) camouflée (par le meurtrier, Darl et son ami Calvin) et une vengeance (celle du frère du défunt, Dwayne) qui en découle, est linéaire et crescendo. Plus on avance dans l’histoire, plus on est bluffé par les changements qui s’opèrent sur les deux personnages principaux. Calvin est rongé par la culpabilité et Dwayne, la violence incarnée, attise notre empathie. Ce lien qui les unit, c’est le manque : le manque de Carol, le frère différent, que Dwayne n’a pas su protéger, le manque de Darl, le frère de sang de Calvin.

Cinq thèmes obsédants s’y développent. La vengeance : « Un homme ne pouvait pas rivaliser avec la main de la justice, mais il ne pouvait pas faire pencher la balance pendant un moment mettre les privilégiés au pied du mur suffisamment longtemps pour en tirer du plaisir ». (page 28) Le manque : « Il y avait eu tant de nuits passées autour de feux de joie dans des champs vides, des canettes de bière jonchant le sol à leurs pieds, Calvin et Darl les seuls à ne pas être couchés. (…) Ils s’aimaient suffisamment pour croire à chaque mot. » (page 232) La culpabilité : « Calvin n’avait pas dormi ni mangé depuis des jours, et au cours des dernières heures il avait atteint son seuil, cet endroit tout au fond de lui qu’aucun homme ne peut désigner jusqu’à ce qu’il craque. » (page 138) Et puis, il y les Appalaches (en Caroline du nord) : « Selon moi, la seule chose qu’Il ait jamais réussi, la seule chose qu’Il ait faite de façon absolument parfaite, ce sont ces montagnes. Ces arbres. Ces ruisseaux. Ça, Il l’a réussi (…) » (page 207) « … le monde était en train d’éclore, et bientôt il aurait tout ce dont il avait besoin : oignons sauvages et saxifrage, passiflore et Laetiporus, feuilles de pissenlits et raisins d’Amérique, fraises sauvages, mûres, myrtilles, airelles, muscadine, pourpier et chicorée, crosses de fougères et xanthorhiza. » (page 300) Et le monde, notre monde : « Le truc avec ce monde, c’était qu’on n’avait encore rien trouvé pour le faire ralentir ou s’arrêter de tourner. » (page 181)

Une claque, un réalisme social ponctué de fulgurances poétiques. Avec une fin époustouflante.

Dernier opus : Nos vies en flammes (When These Mountains Burn – Prix Hammett 2020), traduit par F.P., Sonatine, janvier 2022, 344 pages, 21€ (Postface de l’auteur : (mise à jour de l’) article paru dans Americana n°13 (août 2020), Génération opioïdes). J’en ai, évidemment, rendu compte dans la revue Émancipation et sur ce blog, là, tant l’auteur de livre en livre, acquiert du souffle, perturbe le lecteur et épate la lectrice.

L’Amérique est en feu

Là-bas, tout brûle. Les montagnes, les forêts, les hectares.

Ici-bas, tout s’éteint. La joie, l’espoir, la vie.

L’Amérique est en feu. Les incendies illuminent le décor et les hommes s’étiolent. Et il y a « …ceux qui se pren[ent] la tête à deux mains et ceux qui la gard[ent] au-dessus de l’eau… » (page 17). Ray, « juste vieux et fatigué » (page 144), regarde son monde brûler et appartient à la deuxième catégorie mais ce n’est pas facile tous les jours tant sa femme est toujours morte (« Parfois Raymond Mathis se réveillait et Doris était toujours vivante. Quand il avait de la chance, il en restait persuadé pendant quelques minutes, mais la plupart du temps il n’en avait pas et il ne mettait qu’une ou deux secondes à se souvenir. Ce matin-là, il sut que sa femme était morte dès qu’il ouvrit les yeux. – page 79). Ce n’est pas facile tous les jours tant son garçon a plus de traces de piqûres dans les saignées du coude que d’années au compteur (Ricky a 41 ans). Ce n’est pas facile tous les jourstant il collectionne les défauts, surtout celui de voler tout ce qui peut avoir de la valeur chez son père pour se noyer les veines. Ce n’est pas facile tous les jours tant « le monde [est] devenu une série de fragments, des petites vignettes qui, mises bout à bout, n’[ont] aucun sens. » (page 219).

Papa…

« – Papa, gémit une voix. Papa… Le garçon était à bout de souffle. – Ils vont me tuer. » (page 19) Mais ce garçon, c’est son fils même si « ce garçon est à moitié mort depuis près de vingt ans. » (page 62) « – Payez mon dû, ou enterrez votre fils. » (page 27) Le dû s’élève à 10 000 dollars. Et une dette, c’est de l’honneur en décomposition. Alors Ray s’en acquitte. À une condition : « Vous ne faites plus affaire avec lui, compris ? » (page 32) Dans le pays où l’offre et la demande vivent en couple, c’est capitalistiquement peu probable. Car : « C’était l’Amérique. La notion de justice était une plaisanterie. » (page 50) Et puis de toute façon, « les gens changent uniquement quand ils le veulent. » (page 71). Et comme « il y avait tellement de friction en lui [que Ray] risquait de s’enflammer ». (page 76) et « le seul choix était désormais de camper sur ses positions et de montrer les dents. » (page 146) Alors « le monde extérieur les rattrapait, et il n’y avait pas de retour en arrière possible. » (page 132)

Noir rural

Avec David Joy, le roman noir rural s’ouvre comme une fleur. Il est vrai qu’il a de quoi raconter. La Caroline du nord s’étale. L’errance des vies perdues dans ce pays, où l’on aime que quelque chose soit écrit sur son tee-shirt, noyé entre chômage et dope (« Je dis pas que je te fais pas confiance, Denny, mais je te fais pas confiance.» – page 100). Les Amérindiens ne vendent plus de tomawaks made in China, ne dansent plus pour les touristes sur un pied, une main sur la bouche, mais jouent à la roulette au casino et l’eau de feu a laissé place aux opioïdes et aux opiacés. La DEA de Ron Holland monte des souricières en y envoyant des chats infiltrés comme Rodriguez, la corruption rampe, il y a ceux qui ferment les yeux, les avocats jouent les baveux et réussissent à faire sortir le plus mouillé des dealeurs, il y a celles qui ferment les yeux. Des camés et des junkies dont certains sont dotés d’une morale, des dealeurs dépassés qui croient pourvoir en faire des marionnettes, des seringues, des enveloppes, des seringues, des overdoses qui culminent plus haut que les Appalaches : « … ce premier shoot serait la chose la plus merveilleuse que le gamin aurait jamais éprouvée. Ce serait comme rencontrer Dieu. Ce serait comme arriver ivre au paradis. Il savait que pendant le restant de sa vie ce type rechercherait cette sensation sans jamais la retrouver, parce qu’on ne pouvait plus jamais l’atteindre. Il y avait l’avant, et il y avait l’après. » (page 106).

Pour évoquer la solitude qui ronge les densités, la pauvreté qui habille le libre arbitre, le manque qui se débat entre le droit et la nécessité, David Joy tisse des solidarités humaines, des amitiés transgénérationnelles (entre Ray et Leah Green, de la patrouille, qu’elle appelle oncle Ray), il offre le respect dû à la terre, à son ciel de lit : « les étoiles qui brillaient comme du verre brisé devinrent plus nettes dans la lueur diffuse de la nuit… » (page 48), il envie l’adaptation des coyotes : « persécutés depuis un siècle [ils prospèrent] » (…), voire plus : « C’était de l’admiration (…) Peut-être même de la jalousie » (page 18) et, en envoyant balader l’appropriation culturelle, soutient les Amérindiens : « Il y avait des Cherokees qui refusaient d’utiliser les billets de vingt dollars parce qu’ils ne voulaient pas voir le visage d’Andrew Jackson. La Piste des Larmes n’était pas un événement ponctuel de l’histoire. C’était un processus continu. Le gouvernement n’avait jamais cessé de chier sur les Amérindiens. » (page 25)

Un putain de roman noir

David Joy ne laisse aucune place au moindre poncif, use les codes du polar en ne tombant pas dans le piège du thriller et n’a pas besoin de narrer la violence pour la dénoncer. « S’il y avait de la dope, il y avait des seringues. S’il y avait des seringues, il y avait des morts » (page 187).Il surprend par ses accents de vérité, bouscule notre lecture de son optimiste final et chasse notre pessimisme béat mais tangible. Et pourtant, c’est un putain de roman noir, moins strident que Ce lien entre nous mais plus serein que Le poids du monde. Certains parleront de maturité, d’autres de talent.

Il est des livres* qu’on avale, d’autres de travers, celui-là se savoure tant l’écriture se pare de la magie de ceux qui savent la manier avec un lyrisme animal, un instinct profondément humain pour peindre non pas ce qui semble, devrait être mais ce qui est, vit. Tout est transparent. Il suffit de lire entre les lignes plutôt que de les sniffer. Enflammer la vie plutôt que de subir nos vies en flamme. Enflammer notre vie plutôt que de vivre notre vie sans flamme. Le livre refermé, il infuse encore en nous, « comme une goutte de teinture dans de l’eau » (page 58). Avec cette sensation que tout n’est pas perdu si l’on conserve l’idée de ce sentiment d’éternité qui [vit] avec le souvenir (page 324). On restera sur le refus de l’effacement, sur cette faim-là.

* On attend avec impatience le prochain : « Un roman qui devrait s’appeler Those We Thought We Knew, qui ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais fait, et qui me donne beaucoup de mal. Ça se passe toujours dans ma région, mais traite de questions raciales, avec une jeune fille qui essaie de découvrir des secrets sur son identité, et autour d’elle des gens qui ne tiennent pas à ce qu’elle les découvre. Le livre a plus d’envergure que ceux que j’ai faits jusqu’à présent. Je crois que je suis déjà en retard pour la remise du manuscrit, mais il sera fini quand il sera fini. Pour moi, il n’y a que l’histoire qui compte. » (Libération)

David Joy est l’avenir du roman noir.

Justice-Police (avec Engrenages)

« Il y a une attractivité pour la série télé qui est sans commune mesure avec ce que la télévision a vécu jusqu’aujourd’hui. C’est une réminiscence du roman populaire. » (Anne Landois)

acobinisme exporté dans plus de 70 pays. Ce n’est pas rien. C’est juste, non pas la french touch, mais la qualité française. C’est tout.

Il est d’un snobisme fatiguant cet argument de dire qu’il n’y a que les Américains pour développer une série qui vaille le coup de s’affaler des heures durant dans un canapé à visionner boulimiquement des épisodes sous le seul prétexte qu’on nous raconte (bien) des histoires comme The Wire (adulé par DOA, encensé dans le DAP de PL, pages 782 à 790), 24 heures chrono (Jack Bauer a tant de fois sauvé le monde sans que l’on s’en lasse), Boomtown (oublié à B), Breaking Bad… En effet. Les Français savent faire aussi. Et Happy Valley ? Shit, c’est anglais. Et Bron* ? Suédo-danois… Bon, d’accord. Mais avec Engrenages, on tient là du solide**.

* Il existe un remake français, Tunnel, pas si mal que ça (peut-être à T)… ** Et Mafiosa, Le Bureau des légendes, Braquo, BRI, c’est du yaourt bulgare ?

Le succès d’Engrenages, avant d’en décortiquer quelques aspects, tient, je crois, en trois points : la qualité des acteurs, empathiques intrus quotidiens dont on partage la vie, la tension narrative entremêlée de destinées intimes et le travail scénaristique qui nous plonge dans les arcanes du pouvoir, du tandem justice-police. Certes, ce ne sont pas des innovations révolutionnaires dans le monde des séries) mais la combinaison des trois n’est pas si courante et si habilement réalisé (je suis peu au fait du travail de la réalisation qui, je le comprends aisément doit avoir son rôle, primordial, mais que je ne saurais analyser faute de compétences).

Engrenages est une série créée par Alexandra Clert et a mobilisé de nombreux scénaristes (Sainderichin, Brac*, Landois**, de Barahir, Jablonka…) et réalisateurs (Triboit, Bannier, Brondolo, Mermoud, Amar…) Sur 8 saisons et 66 épisodes de 52 minutes*** chacun, entre 2005 et 2020, nous pénétrons dans les coulisses de la justice française à travers le prisme de quatre protagonistes stéréotypes : le juge, le flic, l’avocat, le procureur. Sur une musique de Stéphane Zidi. Une production Son et Lumière.

* Virgine Brac auteure de polars comme Cœur caillou ** Scénariste de 66-5, actuellement sur ca*** Calculette en main, cela fait 57 heures et 12 minutes !

« Ensemble, pas ensemble, ça veut rien dire pour Laure et Gilou. Leur truc, leur relation, c’est indestructible. » (Saison 7, épisode 9, Tom)

Les flics

C’est avant tout une flic : Laure Berthaud (Caroline Proust) (4 sur la photo en partant de la gauche), capitaine de police judiciaire, boulot boulot, vie amoureuse compliquée, borderline et acharnée au travail, elle est perplexe et pratique la stratégie de l’évitement, voire de la fuite dans le privé. Alors quand elle est enceinte et mère d’une fille (à partir de la saison 5/6), ça complique tout…

Le pote, collègue, amant, Gilles Escoffier, dit « Gilou » (Thierry Godard) (6), expéditif et addict, il a une âme de justicier et se fourre dans des situations inextricables sans l’aide de ses collègues.

Le collègue père de famille nombreuse, Luc Fromentin, dit « Tintin » (Fred Bianconi) (1), aussi droit et honnête (il finira aux boeufs-carottes) que les autres sont tordus, suit, reste solidaire jusqu’à un certain point.

Les acteurs de la justice

Le juge d’instruction François Roban (Philippe Duclos) (5), l’incorruptible, personnage intègre, froid, voire distant s’adoucit un peu quand il tombe amoureux, des relations familiales compliquées (mère acariâtre, frère roublard), il recherche la vérité, rien que la vérité et reste vent debout contre toute forme de pression du pouvoir. À la retraite en fin de saison 7.

Le procureur Pierre Clément (Grégoire Fitoussi) (3), idéaliste pragmatiste, qui va changer de camp et devenir avocat, s’associer avec sa consœur Joséphine Karlsson avant de s’éclipser en saison 5 (ne spoilons pas trop).

L’avocate Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot) (2), sans scrupule, ambitieuse et cynique, voire manipulatrice, trimballe un secret de famille qui lincite à une haine de la police en général et des relations particulières avec le groupe de flics.

Et que dire de la pléiade de seconds couteaux ? Ma palme va au procureur général de Paris, Dominique Daguier, époustouflant de morgue dont le visage est un film à lui tout seul…

« C’est toujours le romanesque que l’on privilégie« (Anne Landois)

Les thèmes (pitch-résumés ici) varient avec les saisons : la prostitution (1), la drogue (2), un serial killer, une bavure, un financement occulte, une accusation de viol (3), le terrorisme, les sans-papiers, les abus de pouvoir (4), le grand banditisme (5), les rapports hiérarchiques, la corruption (6), la mort d’un commissaire, les réseaux financiers occultes (7), les migrants, un flic en prison, une infiltration (8)…

Et puis il y a Paris, Paris et ses excroissances*, sa banlieue et ses périphéries, la capitale vue sous tous ses angles interlopes et mythiques (boite de nuit et, grandes artères, Seine et décharges, beaux quartiers et squats, parkings et escaliers, laveries et restaurants chinois, prison et bureaux, cités et terrains vagues…) qui n’es sans doute pas étranger à son succès international.

* Tombé en faisant des recherches sur le travail de Louis Moulin qui vaut le voyage : À leurs risques et périph’ : coomment le flics d’Engenages racontent le Grand Paris.

C’est la saison 4 qui a fait couler beaucoup d’encre, celle sur le terrorisme, qui fait penser à l’affaire de Tarnac. C’est une des plus intéressantes car c’est celle qui met en danger notre empathie pour les personnages de Laure, Gilou et Tintin, et les flics en général, le pouvoir, pas toujours tendres avec les manifestants (entre un gilet jaune et un flic, la balance penche souvent vers l’éborgné) et les activistes un peu trop caricaturaux (j’ai eu du mal à croire au jeu de l’activiste aux dents serrées et de sa compagne effacée). La question du réalisme, de la subjectivité, de l’histoire et de l’Histoire se pose alors. Anne Landois y répond : « Trouver un équilibre entre la matière dramatique, le romanesque et le réalisme. Si on doit faire un choix sur une scène, c’est toujours le romanesque que l’on privilégie. Dans la dramaturgie, on voit que c’est le romanesque qui paie et pas le procédural. On s’en sert comme de la matière dramatique mais c’est toujours nos personnages qui ont le dernier mot. Je sais que la saison 4 a beaucoup fait parlé d’elle parce que voilà, on a été un peu accusé entre guillemets d’avoir voulu refaire l’affaire de Tarnac, ce qui est faux d’ailleurs. Il y a un point de départ qui pourrait être assez commun à l’affaire de Tarnac. On a beaucoup été attaqué sur le réalisme. Mais, un moment il faut faire la différence entre ce que nous, on raconte à travers nos héros. »

Tout le monde ne prend pour son grade, les institutions comme les êtres humains ; la saison 6 est à ce point remarquable qu’on humanise tous les personnages en leur donnant un corps comme enquête révélateur du leur qui va changer à jamais. La preuve par l’image en donnant la parole aux comédien.ne.s.

On ressort cabossés de cette saison-là mais un peu moins qu’à l’ultime (personnellement, avant de voir la 8, je me suis refait les 7 premières – j’avoue ce genre d’addiction, relire, revoir la/les saison/s d’avant avant de se relancer dans une nouvelle) parce qu’on sait qu’on vient de perdre de vue des amis. Ne restent que le souvenir de les avoir connus et aimés, d’être fier de les avoir côtoyés et l’espoir de les revoir un jour pour une saison 9, évoquée un temps, impossible au vu de la fin de la saison 8 ? Rien n’est jamais impossible pour un.e scénariste…

Justified (série)

e fais du vélo tous les matins. D’appartement, même si je vis dans une maison dans le bourg avec jardin de confinement. Trente à quarante minutes quotidiennement. Tôt le matin. Vers 6 heures. Et pour éviter de m’énerver en regardant CNews (quand je m’énerve, je m’arrête de pédaler et ça m’énerve), j’ai décidé de me faire des séries. C’est comme ça que je suis tombé sur Justified. Et j’en ai fait des kilomètres durant ces 6 saisons et ces 78 épisodes de 42 minutes (presque pile poil la durée de mon contre la montre matutinal).

Je l’ai regardé d’un œil au départ (l’autre était sur le compteur). Puis, j’ai bien ouvert les deux. Forcément. Le créateur Graham Yost s’est inspiré des personnages d’Elmore Leonard* (Big Elmore 1925-2013) de Pronto (Rivages/Noir n°357) et Beyrouth Miami (Rivages/Noir n°412) pour cette série diffusée aux States entre 2010 et 2015 (j’ai revu un des protagonistes, Joseph Lyle Taylor, dans Hannibal récemment, ça m’a fait tout drôle).

* Il a été conseiller de la série jusqu’à sa mort en 2013.

Rayan Givens (Timothy Olyphant, déjà shérif dans Deadwood), stetson sur tête, pistolet au flanc, est un Marshall muté dans le Kentucky, sa terre natale, perdue dans les Appalaches (comme chez Joy, lire plus haut) des trous paumés, des bleds désertés, des maisons en bois et des caravanes, des bars et des putes. Après avoir abattu un fugitif dans des circonstances qu’il affirme justifiées (d’où le titre si mon anglais n’est pas mauvais) ce dont doute sa hiérarchie (de sa légitime défense en quelque sorte), Rayan retrouve ses racines : son père avec qui il s’entend aussi bien qu’un flic et un voyou et son ami d’enfance, qui lui aussi, est passé de l’autre côté, Boyd Crowder (Walton Goggins, vu dans The Shield), suprémaciste blanc dont l’arme favorite est la dynamite (ça va faire boum !).

Ce western moderne et noir fait penser aux romans de nature writing pour le cadre géographique et les thèmes ressassés : la misère, la débrouillardise, l’illégalité, la bêtise, la brutalité, la xénophobie mais aussi la solidarité, l’amitié, l’enfance… Il a les atours du social, la tension du polar, les indices du drame (familial) et la violence des grands espaces. La série mélange les genres avec délice et les portraits y sont sans concession le tout dans une série qui prend son temps, loin des clichés des clips des thrillers, des guns et de la musique rap ou techno, bercée par un country noir crédible et souriant. Le duel entre les deux amis, Rayan et Boyd qui se « partagent » une même fiancée fait penser aux codes fordiens amis aussi à un Lucky Luke, poor lonsome cow-boy, à l’allure nonchalante mais qui tire plus (trop) vite que son ombre.

La place des femmes pourrait y être anecdotique dans l’idée qu’on se fait de ces contrées. Erreur. Si la femme de Rayan, Winona subit les aléas du métier de son mari et garde l’enfant à la maison, l’ex-fiancée de Rayan, Ava (Joëlle Carter), maquée avec Boyd, est intéressante, ambitieuse et humaine, elle est tiraillée entre son amour pour Boyd et sa foi dans la société. De même, la mère des frères abrutis du clan Bennett (dont un est quand même schérif) , Mags Bennett (Margo Martindale) est formidable en Ma Dalton. Ou encore la jeune orpheline dont le père a été tué par les Bennett, Loretta McCready (Kaitlyn Dever) partagée entre sa volonté de vengeance et le désir de retrouver un père en Rayan…

Une série qui vaut donc beaucoup plus que ce que l’on pourrait penser au premier regard. Elle mérite égards et approfondissements. Elle a l’air de ne pas avoir l’air ce qu’elle est : une série qui pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses et détend en amusant. Et, je vous assure, vous n’êtes pas obligé de faire du vélo pour la regarder.

François Braud

Karamba ! Le K est en vue. Kropotkine l’avait bien dit : « Pas besoin de kayak pour arpenter les terres du noir. » Au programme donc : Karl Kane (le privé de Millar et La Contribution de Patrick Raynal son traducteur), Khadra Yasmina, King Stephen (Billy Summers), Krajewski Marek, Krimi – le polar allemand avec un 5/5 de Karoline de Benedetti, Kristy Éric, Kutscher Volker (et Babylon Berlin)… sous réserve qu’aucun koala ne vienne bouffer la feuille…

oaillière de l’alphabet, je remercie encore Vali Izquierdo pour sa lettrine – à venir, un accident a immobilisé sa main provisoirement -, et, n’hésitez pas à aller apprécier son talent, c’est là.

Papier écrit en écoutant Michel Jonasz, Joueurs de bues ; Jordi a mué et c’est dur dur d’être au top.

Il y a au moins deux huluberlus que j’adore ici. messieurs Pouy et Reboux ! 🤩

J’aimeJ’aime

Pingback: Jean-Jacques Reboux est toujours vivant | bro blog black

Pingback: Contre Dictionnaire Amoureux du Polar / Lettre L (Partie 1) | bro blog black

Pingback: Santé et satiété | bro blog black