Attention, vous pénétrez sur un site à prétention littéraire. Vous en connaissez les risques, vous en assumerez les conséquences.*

* Un livre est une promesse. À vous de la tenir…

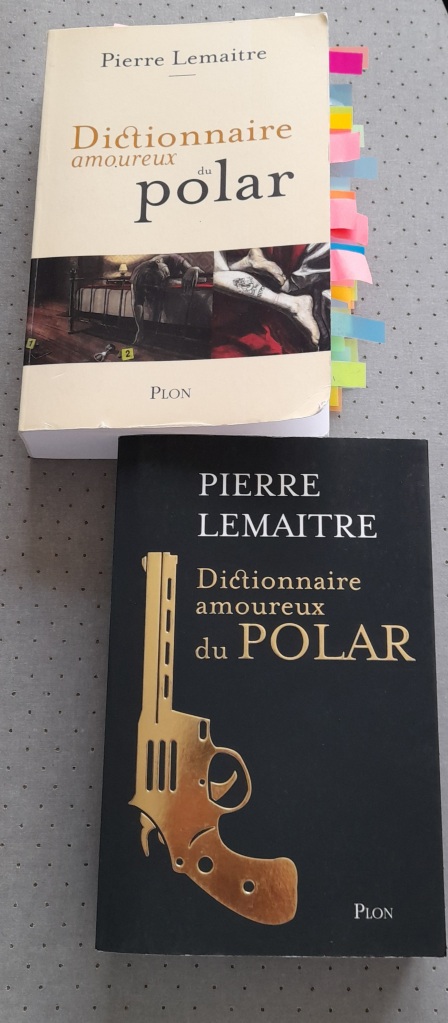

Ce projet de « Contre dictionnaire amoureux du polar » (CDAP) est un projet à long terme, très long terme. Il se veut un hommage critique au Dictionnaire amoureux du polar (DAP) de Pierre Lemaitre (Plon), lauréat du trophée 813 Maurice Renault récompensant un ouvrage mettant en avant « le genre que nous aimons »*, « notre objet de passion »**. J’ai relevé le défi de bâtir un contre dictionnaire au sien, un codicille ou plutôt un complément, pas qu’une exégèse ni qu’une critique. Ni éloge, ni hagiographie, ni panégyrique, mais pas non plus de pamphlet, de satire, de diatribe. Juste une petite porte entrouverte par l’auteur dans laquelle je me suis engouffré : » Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire de ce que j’aime, et encore n’ai-je pas pu mettre tout ce que j’aime » (introduction, page 11). J’ai donc relevé la gageure de combler, de réparer, de contester et, inévitablement, de construire le dictionnaire de ce que j’aime, et encore, sans pouvoir y mettre tout ce que j’aime et avec une difficulté supplémentaire, c’est de ne pas pouvoir (vouloir) revenir en arrière une fois la lettre publiée (pas de vision générale avant la fin). Ce sera le CDAP d’un critique mais aussi celui d’un éditeur (La Loupiote), auteur, directeur de festival (du polar à La Roche-sur-Yon – 85), rédacteur d’une revue (Caïn) et de tous ses souvenirs. Ce sera avant tout le CDAP d’un hannibal lecteur. Chaque lettre donnera lieu à deux parties : une critique des entrées de Pierre Lemaitre et un développement de celles qu’il aurait pu/dû y mettre. Voilà. L’hommage est sincère mais la langue n’est pas de bois. Le maître me pardonnera. FB

* JP Manchette ** JB Pouy

À qui avez-vous affaire ? bio-biblio-2022

Si vous avez manqué le début… (ne manquez pas la fin au moins…)

Lettre A, Partie 1 / Télécharger ? je clique là (ABC du métier (L’) / Alcool / Alibi)

Lettre A, partie 2 / Télécharger ? je clique ici (Amila – Meckert / Arme du crime)

La contribution au CDAP : A comme Amila par Didier Daeninckx (auteur de romans noirs : Rions noir, avec Jordan, Creaphis)

Lettre A, partie 3 / Télécharger ? C’est là (Arnaud / Auster / Avis déchéance / Aztèques dansants)

Lettre B, partie 1 / Télécharger ? C’est par là (Baronian / Bataille des Buttes-Chaumont (La) / Battisti / Bête et la belle (La) / Bialot / Bible)

La contribution au CDAP : B comme Battisti par Gérard Lecas (auteur de romans noirs : Deux balles, Jigal)

Lettre B, partie 2 / Télécharger ? Je clique là (Black Blocs / Blogs / Brève histoire du roman noir (Une) / Brouillard au pont de Bihac / Bruen)

Lettre C, partie 1 / Télécharger ? Je clique ici (Ça y est, j’ai craqué / Cadavres ne portent pas de costards (Les) / Caïn / Canardo / Cette fille est dangereuse / Chuchoteur (Le) / Chute)

Lettre C, partie 2 / Vous pouvez télécharger le post (Classer/déclasser, Codes et des ponCifs, Condor (Le), Michael Connelly)

Lettre C, partie 3 / À télécharger, là (Connolly, Contrat, Cosmix banditos, Coup du bandeau, Couverture (4ème de), Critique, Cuba, Cummins et BACk in ABC).

Lettre D (partie 1)

SOMMAIRE

1. Le D par Pierre Lemaitre

avec …

Le coup de cœur : De sang-froid

Le coup de plume : Dangers de la mécanique (Des)

Le coup de griffe : Dantec (Maurice G.)

Le coup de corne de brume : Destin de Mr Crump (Le)

2. Le D par François Braud (partie 1) :

Au programme aujourd’hui : Dahlia noir (Le), Damages, Del Árbol (Víctor), Delestré (Stéfanie), Der des ders (Le) et Dexter.

En char à voile Christophe !

D par PL (Pierre Lemaitre)

énombrons en détail ces 14 occurrences pour ce D délicat, délictueux et détonnant (et, vous avez l’habitude, je ne vous fais que les adjectifs en dé).

onc, on a 9 auteurs : Daeninckx, Dantec, De Cataldo, Dessaint, Dexter (Colin), Dexter (Pete), Diaz Eterovic, DOA, Dorsey, 4 titres : De Sang-froid, Destin de Mr Crump (Le), Dieux et des bêtes (Des), Double assassinat dans la rue Morgue et 1 réflexion sur le genre : Dangers de la mécanique (Les).

Le coup de cœur

« Lorsque [j’ai compris la fascination qu’exerçait sur moi le livre de Capote], mon trouble a tourné à la sidération. »

«

eux jeunes repris de justice, Perry Smith et Richard Hickock, assassinent, après les avoir passablement éprouvés, quatre membres de la famille Clutter, les parents, Herbert et Bonnie, et deux enfants, Nancy (seize ans) et Kenyon (quinze ans). Les meurtriers pensent la famille fortunée, ils repartent avec quarante dollars et un poste de radio. » (page 172)

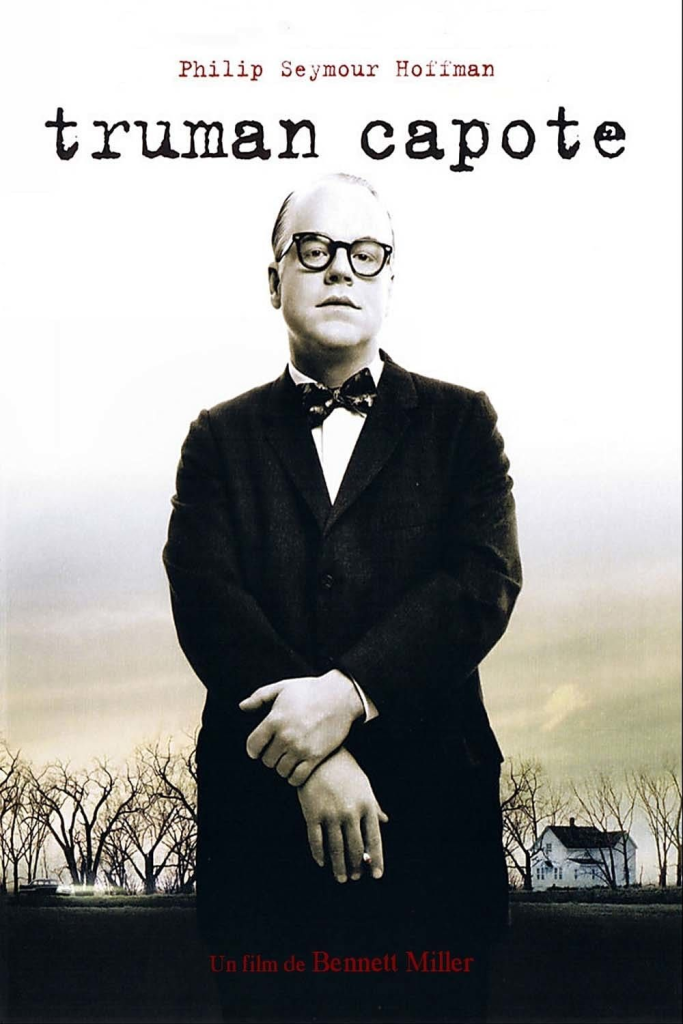

Vous aurez reconnu les faits macabres, mesquins, matériels (je ne vous fais que les adjectifs en…) du « livre étourdissant, abyssal » de Truman Capote, « un sommet du roman noir », qu’est De sang-froid (In Cold Blood, traduit par Raymond Girard, Gallimard, Folio n°59, 1966). Le titre apocopé* fait l’impasse sur l’alliance « de deux frères ennemis de la littérature : la fiction et la réalité. » Un true crime quoi. Cette « nouvelle approche qui fusionnait l’enquête journalistique et l’ampleur romanesque en recourant à une écriture sobre » est d’autant plus troublante que Capote** s’est tellement « immergé pendant six ans » dans son travail, jusqu’à interroger les témoins, rencontrer les tueurs en prison, financer leur recours en justice, les accompagner à leur pendaison, payer les frais d’obsèques, qu’il « n’écrira plus jamais de roman ». Mais d’autres s’en chargeront. Et PL de citer Emmanuel Carrère avec L’Adversaire (P.O.L., 2000).

* pour De sang-froid : Récit véridique d’un meurtre multiple et de ses conséquences (In Cold Blood : A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences).

** Capote, pour moi, c’est Philip Seymour Hoffman…

Le coup de plume

Un « couloir narratif interminable permettant de dévoiler enfin au lecteur… ce qu’on lui a caché jusqu’ici. »

ans les romans anglais, le moment « où l’enquêteur (appelons-le, je ne sais pas… Hercule Poirot) rassemble, dans la bibliothèque, tous les protagonistes de l’histoire pour dénouer l’écheveau compliqué que l’auteur avait fabriqué afin de nous empêcher de découvrir la vérité » nous les brise menu (c’est moi qui souligne). Et PL nomme cela Des dangers de la mécanique (pages 162-163). Si vous voulez, c’est un peu comme quand vous vous mettez les mains dans le cambouis pendant des heures et qu’à la fin, vous retrouvez une pièce sur l’établi que vous en savez plus placer dans la machine. « Le non-dit » a « une importance capitale » dans un roman policier dans lequel l’auteur doit « faire pas mal d’acrobaties pour que l’histoire apparaisse solide sans pour autant livrer des éléments qui ruineraient son projet de la faire découvrir. » Cette mécanique narrative s’alimente parfois toute seule et la pelote grossit jusqu’au moment où il faut la dérouler et là, on se retrouve « face à une sorte de couloir narratif interminable permettant de dévoiler enfin au lecteur… ce qu’on lui a caché jusqu’ici. »

PL nous régale à, non pas comme certains à demander à ce qu’on les regarde écrire ou à s’esbaudir sur la manière dont ils taillent leur plume mais à expliquer comment l’auteur écrit et pourquoi, parfois, il se fourvoie et sa plume, il se la plante dans l’œil ou pire, dans celui du lecteur, de la lectrice. Et, naïvement, de s’étonner : « Si cela ne se rencontrait que chez les Anciens, ce serait une curiosité. On le trouve étonnamment souvent chez les Modernes. Et ce n’est pas rare chez Simenon lui-même… » C’est un coup de plume qui sent la griffe…

Le coup de griffe

L’histoire d’une dérive

écoré pour l’éternité, Maurice G. Dantec (pages 163 à 168), « surdoué, égaré dans les méandres de sa propre pensée (…) mort en 2016 à cinquante-sept ans d’une crise cardiaque », a été une comète dans le ciel du polar français du siècle dernier avant qu’il ne file pour le Canada et ne publie son « journal métaphysique et polémique » auquel personne ne comprendra vraiment où il voulait arriver, pas même lui peut-être, s’affublant de sobriquets improbables comme « catholique futuriste » et de « chrétien sioniste », se filmant lui-même lors de ses passages à la télévision pour dénoncer le grand complot consistant à truquer l’image qu’on pourrait donner de lui. La coupe était pleine mais ça débordait : « Il se rapproche en 2004, du Bloc identitaire auquel il a envoyé ses vœux (…), se prononce pour la peine de mort au Canada, la croisade de G. W. Bush au Moyen-Orient… » On en arriverait presque à oublier qu’un jour Maurice G. (le mystère du point G inversé) a écrit des romans formidables avant de sombrer. J’ai connu l’homme du temps de La Sirène rouge (Gallimard, Série noire n°2326, 1992), « remarquable roman », « sidérant (…), brutal, haletant » selon PL. Lunettes de soleil constamment sur le nez, rasé de loin, passionné d’actualité, l’homme était affable mais déjà torturé. Je l’avais revu à la télévision, sur Canal plus, donnant des minutes de direct, aux habitants de Sarajevo devant ce qu’il considérait comme une indifférence honteuse. Puis je l’avais recroisé au célèbre festival Bastille de Paris (organisé par le libraire d’Épigramme Gérard Moreau) au cours duquel il encensait Eltsine et vouait aux poubelles de l’histoire les ouvriers de chez Renault qui ne pouvaient rien contre la bête, le système, le monde. Il défendait à l’époque Les Racines du mal (Gallimard, Série noire n°2379, 1995) qualifié par PL de « polar technoïde » dans lequel « le lecteur est d’abord immergé dans les délires psychotiques d’un meurtrier, Andreas Schaltzmann. » Les 100 premières pages de ce roman sont, pour moi, déjà un roman dans le roman, une véritable hallucination paranoïaque, puis, « le roman bascule sur les recherches d’Arthur Darquandier, cognitien qui (…) traque les serials killers… », le roman s’enferre alors dans un univers « de processeurs neurocognitifs (…) de réseaux neuroniques » qui laisse PL pantois : « J’étais sorti du bouquin sonné, mais avec un léger doute quand même. Je me demandais si Dantec y croyait vraiment ou s’il avait seulement fait semblant. » La suite lui donnera la réponse. Car après, excepté peut-être Babylon babies (Gallimard, La Noire, 1999*), « son style est devenu difficilement intelligible » à trop forcer sur « la tentation, à laquelle il n’a pas souvent résisté, de mettre le tour de vis de trop ». La preuve ? Dans Villa Vortex (Gallimard, La Noire, 2003), PL a relevé : « Le nihilisme semble bien une figure absolument corrélative de toute intensification de la pensée religieuse, fit remarquer Narkos après quelques secondes de réflexion, et aujourd’hui, dans notre monde absolument a-gnostique, rendu à sa seule faculté d’expansion géographique désormais placée face à ses limites, il a déferlé dans les têtes comme un surproduit d’autant plus diabolique qu’il est paré de tous les attributs de ses antagonismes. Le christianisme primitif avait su éteindre les visions chimériques des « mages » prétendument agnostiques, mais l’antichristianisme du XIXème siècle et du XXème siècle a littéralement conduit à leur efflorescence. » Et de conclure : « Impossible d’en venir à bout. » Vous allez me dire, sorti du contexte… C’est aussi le problème, on nage dans le contexte, on s’y noie même. Maurice Dantec ou « l’histoire d’une dérive »…

Tous les titres cités ici sont disponibles en Folio policier.

* Lire le portrait de Sabrina Champenois dans Libération en 1999, republié à sa mort en 2016

Le coup de corne de brume

Le pressentiment du désastre

écidément, PL a le don pour ramener à la vie ces romans que les lecteurs avides de nouveautés, les lectrices dédaignant ce qui a plus de vingt ans ne regardent que d’un œil distrait dans les étagères des bibliothèques qui n’ont pas encore muté en médiathèque. Après Laura de Vera Caspary (voir lettre C, 1ère partie), coup de projecteur (pour la lumière) et de corne de brume (pour le son) sur Le Destin de Mr Crump, roman de Ludwig Lewisohn, à la « réputation sulfureuse », paru en France en 1931. « Quintessence du roman noir en vase clos », Mr Crump témoigne de « l’enfer du couple porté à son paroxysme » et va « d’un pas ferme et sobre, déterminé, tranquille et distant, comme un visiteur sur un champ de ruines »… « jusque-là » ? Hé oui. Préfacé par Thomas Mann (Prix Nobel de littérature en 1929, exilé en Suisse en 33, déchu de sa nationalité allemande en 36…) : « le lecteur (…) ne peut manquer de pressentir à chaque page la terrible catastrophe, le désastre sur lequel s’achève le récit. » En voilà une belle définition du roman noir : le pressentiment du désastre. Et PL d’ajouter que le roman vaut autant par ses passions agitées que par « le soulagement de voir quelqu’un d’autre coupable de quelque chose dont nous serions nous-mêmes capables. » Encore une belle définition du roman noir auquel on pourrait ajouter : le roman noir nous permet d’avoir envie de voir quelqu’un coupable de quelque chose dont nous serions nous-mêmes incapables. Ça marche aussi, non ?

D par FB (François Braud)

« Toute la vie est une affaire de choix. Cela commence par : « la tétine ou le téton ? » Et cela s’achève par : « Le chêne ou le sapin ? » » (Pierre Desproges).

es évidences. Souvent, seul, en lisant le Dictionnaire Amoureux du Polar (et en le relisant sans arrêt pour mon CDAP), j’opine du chef en baissant la commissure de mes lèvres, dans une moue assurée d’une pâle imitation d’un imitateur de De Niro. Je suis souvent satisfait d’y trouver ce que j’y trouve. Et la lettre D confirme cette règle.

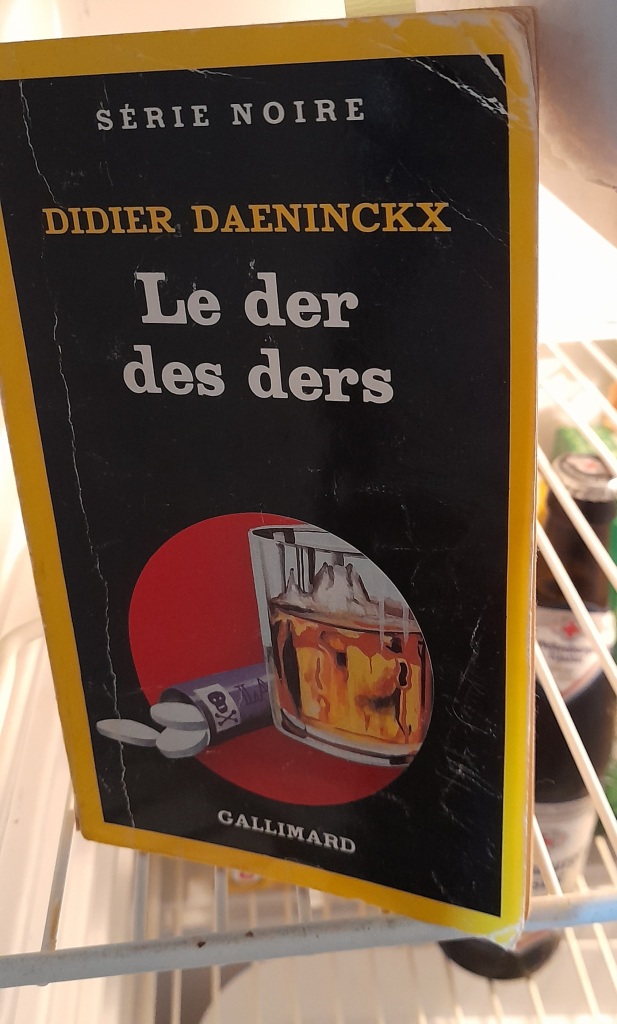

Daeninckx (ma première Série noire, n°1986, Le der des ders (Gallimard), va être, plus bas, mise en avant) qu’il encense grâce à son œuvre qui « est une sorte de contre-roman national édifié sur les cendres d’événements historiques peu reluisants – et souvent refoulés -« comme « les Kanaks de Nouvelle-Calédonie exposés comme des bêtes en Europe (Cannibale, Gallimard, Folio n°3290), le sort des fous dans les asiles sous l’Occupation (Caché dans la maison des fous, Gallimard, Folio n°6260), celui des résistants arméniens à la même époque (Missak, Gallimard, Folio n°6447)… ». Il est surtout à l’origine de la « véritable bombe » que fut Meurtres pour mémoire (Gallimard, Série noire n°1945) qui dénonçait l’implication de l’État dans le sort réservé aux Algériens et Algériennes qui manifestèrent ce 17 octobre 1961 et dont plusieurs centaines finirent noyées dans la Seine. Le préfet de l’époque se nommait Papon (il démontera encore sa propension à faire jouer de la matraque « à Charonne » le 8 février 1962). Daeninckx qu’il égratigne aussi : « Personnage encombrant, Daeninckx est tout d’une pièce. Il est impossible d’être toujours d’accord avec lui. Comme il n’hésite pas à jouer les redresseurs de torts, on lui reproche de faire un peu commissaire du peuple. » Mais, comme tout, il faut choisir son camp camarade…

Dantec, avec les réserves évoquées plus haut, ne peut pas être oublié, même si le talent s’est évaporé dans la logorrhée absconse et verbeuse. Il faut choisir son époque.

Dessaint (un vieux compagnon du noir – je dois avoir tout lu de lui ou presque – et j’en parle régulièrement ici ou là et PL a les formules qui touchent. À propos de La vie n’est pas une punition (Rivages/noir n°224) : « Ne cherchez pas l’intrigue. C’est un roman déambulatoire, tourmenté et inquiet. » À propos de l’auteur : « Dessaint est devenu un de ces auteurs par lesquels le roman noir à la française cultive sa différence. » Tout en restant noir, il fait le choix parfois d’un pas de côté pour explorer d’autres pistes blanches (Un colosse, Rivages) ou verte (La trace du héron au Petit Écart).

Pascal Dessaint sur bbb : L’horizon qui nous manque, Ça y est, j’ai craqué, Un homme doit mourir…

De sang froid (opus cité), une œuvre qui marque, qui ouvre, qui aiguille. Le lecteur, la lectrice. Un nouveau genre. De nombreux auteurs s’en revendiquent comme R.J. Ellory qui dédie Seul le silence (A Quiet Belief in Angels, traduit par Fabrice Pointeau, Sonatine) à Truman Capote (1924-1984). Voilà ce qu’il répondait quand on lui demandait* ce qu’il pensait de ce roman : « De sang-froid est, pour moi, l’un des meilleurs exemples de livres possédant une histoire intense écrite avec talent. Habituellement, particulièrement les livres qui ne sont pas des fictions, sont écrits dans un style très journalistique, ce qui n’est pas le cas de In Cold Blood. Il est vraiment écrit comme si c’était une fiction, comme un roman. Et je pense que c’est un livre unique, une performance. La raison pour laquelle Seul le silence est dédié à Truman Capote n’a rien à voir avec un désir de « comparaison », mais parce que Capote quand il a écrit In cold blood, est devenu le plus riche et le plus connu de tous les écrivains américains. Et après, il n’a plus rien publié, et a passé 20 ans à boire jusqu’à ce qu’il meure, malheureux. Capote, toute sa vie voulait être célèbre, voulait avoir du succès, voulait que tout le monde connaisse son nom, et quand, finalement, il est arrivé à son but, ça l’a tué. Cela a été son succès et son échec.«

* Lire l’interview sur bbb, dans la rubrique Dans le rétro à l’occasion de la parution de Omerta (City of lies, traduit par Claude et Jean Demanuelli, Sonatine, 2022, 587 pages, 23€) réalisée à l’époque de la sortie de Vendetta (A Quiet Vendetta, traduit par F.P., Sonatine, 2009), à la librairie Coiffard, traductrice : Léna Braud.

DOA est le pseudonyme d’un auteur de romans noirs qui a choisi l’acronyme américain Dead On Arrival (mort à l’arrivée) et entre à la Série noire avec Citoyens clandestins (736 pages note PL). À faire tout pour se cacher (le pseudo et une propension à ce qu’on lui foute la paix), il intrigue. Pourtant il aime à dire qu’il « n’a rien à cacher (…) mais rien à montrer d’autre que [ses] livres. » Restons-en-là semble-t-il vouloir dire mais PL a quand même un peu fouillé les sources (y compris Wikipédia – il sait, « c’est une source assez flottante ») pour nous donner quelques éléments biographiques que vous pourrez retrouver si cela vous intéresse pages 189 à 193. PL « adore les livres de DOA. Ils me résistent, mais ils m’emportent ». « Les polars de DOA [toujours polyphoniques] sont extrêmement bien renseignés et s’inscrivent dans une veine hyperréaliste » basée « sur un incontestable travail de documentation (voire d’expérimentation) » (ne serait-ce que le lexique, un condensé de précision acronymique et géographique) avec « un style net, incisif, ciselé. » Il faut pour s’en rendre compte lire l’ouverture de Pukthu : « Un doigt. Un doigt bariolé de rouge et de noir. Elle se dit pareil à ceux de papa quand il peint. Puis papa n’est pas là. Puis papa est mort. Puis à qui est ce doigt. Collé sur une vitre. Le doigt bariolé de rouge et de noir est collé sur une vitre. » L’attentat inaugural de cette duologie (Primo et Secundo) ambitieuse sur l’Afghanistan, son histoire, le peuple pachtoune, les Américains, les trafics, du sang, des larmes, de la sueur… et la mort. Pukthu a été qualifié par PL de « roman planétaire en ce qu’il illustre l’interconnexion mondiale des guerres contemporaines. » Ces dernières étant par essence, ne l’oublions pas, des guerres capitalistes. DOA arrive à restituer « la complexité [de notre] monde et le dégoût que parfois il inspire. De quoi s’énerver… » Vous n’avez pas le choix ; vous devez lire DOA.

Dorsey et ses héros, Serge et Coleman, tueurs, alcooliques, drogués, déjantés sillonnent la Floride dont Serge, se targue d’être un éminent historien. Il faut lire les romans de Tim Dorsey pour comprendre qu’on touche là ce qui se fait mieux dans une veine noire et drôle, creusée par Hiaasen, Crews et Westlake. S’il faut en choisir un, tendez la main vers Orange Crush pour un petit tour de piste au cirque médiatico politico électoral… de Floride, of course.

Double assassinat dans la rue Morgue (The Murders in the Rue Morgue, 1841) d’Edgar Allan Poe, est considéré – on l’a lu là – comme un récit précurseur du « genre que nous aimons« . Il doit, croit PL, son titre à Charles Baudelaire qui a traduit la nouvelle dans Histoire extraordinaires. Double crime, dont l’un avec un cadavre dans un appartement dont la porte est « verrouillée de l’intérieur. » Le chevalier Auguste Dupin enquête par spéculation et pose les jalons d’un mètre-étalon du détective : « son caractère misanthrope, sa logique, ses incroyables facultés de déduction… » Certes, « le souci de la démonstration (« la supériorité des facultés du cerveau humain ») est aussi important, aux yeux d’Edgar Poe, que la résolution de l’énigme » et , si « le début de la nouvelle est déconcertant » (« digression » sur « la supériorité du jeu de dames sur le jeu d’échecs », voire « déroutant », la fin, elle, « fait sourire » mais « il y a là à peu près tout ce que le roman policier d’enquête va exploiter pendant les décennies suivantes. » Et Conan Doyle ne va pas se gêner… Il pourra même choisir de piocher aussi chez Émile Gaboriau et son Monsieur Lecoq pour nous concocter Sherlock Holmes dans le Strand Magazine.

Toutes ces notules, pas le choix, je les aurais mises aussi. En revanche les autres, pas forcément. Pour des raisons différentes.

Un peu mais si peu

Je connais un peu Giancarlo De Cataldo comme l’auteur de Romanzo criminale (traduit par Serge Quadruppani aux Éditions Métailié, en version poche chez Points Seuil) mais ça s’arrête là. Comme on dit, j’en ai entendu beaucoup causer. Le côté « mafieux élevés au rang de stéréotypes » opposés à « des adversaires rendus humains par leur volonté de mettre un coup d’arrêt à cette criminalité galopante…* », s’il était véridique (De Cataldo est juge dans la vie civile) avait agi sur moi comme un repoussoir. Mais, à la lecture du DAP de PL et de la fin de la citation que j’ai tronquée dans un souci maladroit de faire un effet : « … et leur relative impuissance à y parvenir » aurait tendance à m’y faire plonger les yeux dedans. Un auteur à découvrir donc (pages 168 à 171).

Pete Dexter, j’avais lu son nom au générique de Deadwood, une série HBO, « un sombre western qui a donné lieu à une belle série TV » selon PL. Cela m’avait conduit à m’intéresser à lui et à remarquer qu’il avait écrit quelques romans noirs et j’avais mis de côté Paperboy (Points Seuil, 2012) qui y est toujours, de côté. Au lu de la notice de PL, il va falloir que je l’ouvre : « Récits tendus à l’extrême », « action [qui] avance à une vitesse stupéfiante », « dialogues [qui] sont des merveilles du genre », « l’humour, une base architecturale » du travail de Pete Dexter. Les yeux bien ouverts même si PL me conseille l’inverse : « Fermez les yeux, prenez n’importe lequel, je vous défie de le lâcher. »

Des Dieux et des bêtes est un roman de Denise Mina qui raconte un braquage de banque. « On a vu ça mille fois... » Ha. « … mais elle est sobre, puissante, pleine de zones d’ombre, palpitante, dramatique et émouvante, ce qui n’est pas fréquent. » Ha ! Et PL de pitcher (pages 187-189) l’histoire, « natte bien serrée à laquelle vous avez peu de chances d’échapper » tout en félicitant la traductrice, Nathalie Bru, ce qui n’est pas fréquent.

Si peu que pas du tout

Colin Dexter est un mystère (je ne connais que deux autres Dexter, Pete (voir plus haut) et Morgan (voir plus bas) et les premières lignes du DAP de PL ne m’incitent pas à le résoudre : « Avec les enquêtes de son inspecteur Morse*, Colin Dexter a contribué à renouveler la tradition britannique du whodunit… » Avec tradition et whodunit dans la même phrase, ça ne donne guère faim (tant qu’à faire, je préfère la carte au menu) même contrebalancé par le verbe renouveler. Mais bon, je veux bien essayer. Mais bon, au troisième paragraphe apparaît alors la périphrase qui fait mal : « cet amateur d’Agatha Christie » et à la fin du quatrième la sentence définitive : « Ce qui me préoccupe, ce sont les rebondissements du whodunit. » et PL l’achève d’un « Ce sont des histoires d’empoisonnement, de professeurs poignardés, rien de très nouveau ». Si nous étions invités pour un enterrement, il aurait fallu nous le dire ; nous aurions mis une cravate et aurions dit que, comme tout mort, c’était un brave type. D’ailleurs, « en 1999, dans Remords secrets, l’inspecteur Morse décède Atteint de diabète, il meurt d’avoir trop bu » et, « en 2017, [l’auteur] décède des mêmes causes que son héros. » Quand je vous disais que c’était un brave type. Je vais peut-être le lire…

L’inspecteur Morse sévit en 10/18.

* Ha si, l’inspecteur Morse, ça me dit quelque chose, une série vaguement somnifèrique sur Canal+, non ? Un genre de Derrick british…

Je découvre Ramón Diaz Eterovic, « guide » littéraire « touristique du Santiago interlope » (pages 185-187) qui commence sa carrière sous la dictature de Pinochet ; ses activités sont vite jugées subversives, censuré il est emprisonné en 1977. Il se tourne alors vers la littérature noire en créant Heredia, personnage récurrent, privé féru de livres, Don Quichotte des pauvres, des délinquants et clandestins de la société chilienne. Des romans déambulatoires comme L’Obscure Mémoire des armes dénonçant la « boue amnésique » d’une « société post dictatoriale qui s’est édifiée sur le refoulement et l’oubli des horreurs. » Ses livres sont édites chez Métailié.

Le D de PL est finalement assez proche du mien me conviant à découvrir quatre auteurs et un titre. Le moins que je puisse faire, c’est de lui retourner l’invitation…

Dahlia noir (Le) de James Ellroy

« C’est la marque Ellroy«

ithyrambique ! « Chef d’œuvre absolu ». « Qui n’a pas lu Le Dahlia noir n’a rien lu. C’est poignant, injuste, oppressant, scandaleux. » PL n’y va pas avec le dos de la cuiller mais avec la louche, voire le seau qui nourrit « la vache sacrée » qu’est James Ellroy*. On touche là au monument. Lu en deux nuits avec une journée fantomatique en sandwich, ce livre m’a hanté et me hante encore par sa puissance. Je ne pouvais passer à côté et, même si PL en parle, il me fallait vous en parler et j’ai demandé à son éditeur, François Guérif, de le faire aussi. Sa contribution suit cette notule. Et si je sombre dans mes explications, lui ouvrira la lumière. Merci François.

* PL lui consacre les pages 205 à 216 de son DAP, on en reparle à la lettre E

Le Dahlia noir, c’est Elizabeth Short. Prostituée retrouvée nue et coupée en deux dans un terrain vague, au cœur du Los Angeles le 15 janvier 1947. Une jeune femme de 22 ans dont les rêves de cinéma se sont étiolés dans les souffrances d’un film glauque dans lequel l’actrice meurt à la fin mais où le personnage va lui survivre dans la presse, dans des livres, dans des films jusqu’à aujourd’hui où sa propension à se vêtir de noir va lui valoir son pseudonyme floral. Mais Le Dahlia noir, c’est avant tout Betty. Et c’est à Betty qu’Ellroy rend hommage…

« Le seul qui connaisse vraiment toute l’histoire«

« Vivante, je ne l’ai jamais connue, des choses de sa vie je n’ai rien partagé. Elle n’existe pour moi qu’au travers des autres, tant sa mort suscita de réactions transparaissant dans le moindre de leurs actes. En remontant dans le passé, ne cherchant que les faits, je l’ai reconstruite, petite fille triste et putain, au mieux quelqu’un-qui-aurait-pu-être, étiquette qui pourrait tout autant s’appliquer à moi. J’aurais souhaité pourvoir lui accorder une fin anonyme, la reléguer aux quelques mots laconiques du rapport final d’un Inspecteur de la Criminelle, avec copie carbone pour le Bureau du Coroner, et quelques formulaires supplémentaires avant qu’on l’emmène à la fosse commune. La seule chose qui n’allait pas avec ce souhait, c’était qu’elle n’aurait pas voulu qu’il en fut ainsi. Pour brutaux que fussent les faits, elle aurait désiré que tout en fût connu. Et puisque je lui dois beaucoup, puisque je suis le seul qui connaisse vraiment toute l’histoire, j’ai entrepris la rédaction de ce mémoire. » (page 11, Le Dahlia noir, traduit par Freddy Michalski*, Rivages/Thriller, 6ème édition , avril 1988, 409 pages, 89 francs !)

* J’entends encore son rire et je vois toujours son sourire. Freddy était un grand traducteur et un homme ouvert.

Le seul qui connaisse vraiment toute l’histoire, c’est « moi : Bucky Bleichert, mi-lourd, 36 victoires, zéro défaite, zéro nul » (page 11) qui « a servi avec mérite dans les guerres de Zazous de 43 » et « a abandonné [ses] meilleures années de boxe pour devenir flic » pour « combattre deux adversaires plus dangereux, plus précisément les criminels et les Communistes. » (page 29) Chez lui, le côté sombre est lumineux, l’obscurité éclatante et sa ténacité jusqu’au-boutiste, véritable fantôme flottant sur ses phantasmes, boxeur désaxé, flic obsessionnel foulant la folie aux pas pressés de danseur comme Bojangles Robinson, « sautillant sur la pointe des pieds » (page 28) pour mieux les mettre dans le plat. Vous n’oublierez pas M. Glace et son double, M. Feu, Lee Blanchard, boxeur et flic lui aussi.

Le seul qui connaisse vraiment l’histoire, c’est lui, James Ellroy, le fils de Geneva Hilliker Ellroy, sa mère, né en 1915 et morte assassinée en 1958 à qui il dédie « Vingt-neuf ans plus tard, ces pages d’adieux aux lettres de sang ». Fait divers jamais résolu, le loup garou du polar aux chemises hawaïennes (qui hurlait en se tordant le cou au Festival du polar de Grenoble en pleine dédicace quand je l’ai rencontré en 1988) l’a élucidé puisqu’il en donne ici une solution romanesque qui fait plus que tenir la route, elle est la route à suivre pour connaître la vérité.

Tout est vrai puisque c’est romancé

Coup de poing à l’âme, coup de reins dans le vide, coup de gueule dans la gorge, ce roman est une puissance rarement égalée pour, plus que le criminel ou l’enquêteur, évoquer la victime, à part peut-être chez Robin Cook et son roman en deuil (J’étais Dora Suarez), chez le même éditeur (Franssoua comme il disait).

Le respect n’évitant pas la vérité, si « poignante, injuste, oppressante, scandaleuse » qu’elle soit : « … elle n’était pas enceinte, on ne l’a pas violée mais elle a eu des rapports sexuels et elle était consentante la semaine qui a précédé. Elle a subi quelques coups de fouet, mais gentiment dirons-nous, dans le courant de la semaine passée. Les dernières marques qu’elle porte sur l dos sont plus anciennes que les coupures sur le devant du corps. Voici ce qui s’est passé, selon moi : je pense qu’on l’a attachée et torturée avec un couteau pendant un minimum de trente-six à quarante-huit heures. Je pense qu’on lui a brisé les deux jambes au moyen d’un instrument contondant, sans aspérités, comme une batte de base-ball, et ce quand elle était encore vivante. Je pense qu’on l’a battue à mort avec quelque chose qui ressemblerait à une batte de base-ball, ou alors, elle s’est étouffée avec tout le sang provenant de ses blessures à la bouche. Une fois morte, on l’a coupée en deux au moyen d’un couteau de boucher ou un instrument similaire, et le meurtrier l’a vidée de ses organes internes avec quelque chose qu pourrait être un canif. Après ça, il a vidé le corps de son sang et l’a lavé, très proprement, à mon avis, dans une baignoire. (…) Que Dieu t’accueille avec amour Elizabeth. Russel, quand vous mettrez la main sur le fils de pute qui lui a fait ça, vous lui foutrez un bon coup de pied dans les couilles, de la part de Frédérick D. Newbarr, Docteur en Médecine. » (pages 104-105)

Il faut lire Le Dahlia noir. Après ça, plus rien n’est pareil, plus rien n’a le même goût…

La contribution de François Guérif

« deeper, darker, truer »

De 1984 à 1986, la trilogie Lloyd Hopkins (Lune sanglante, À cause de la nuit, La colline aux suicidés) a révélé un nouvel auteur d’importance, James Ellroy. Son personnage de flic violent et quelque peu déjanté était en train de devenir populaire et, comme me l’a dit son créateur en 1988 : « J’aurais pu faire une série comme Ed McBain avec le 87° district et vivre de mes rentes jusqu’à la fin de mes jours. Mais, ça ne m’intéressait pas ». En effet, le jeune Ellroy voulait, avec chaque nouveau roman, aller « deeper, darker, truer » (plus profond, plus noir, plus vrai).

Le roman de la rupture fut donc Le dahlia noir, lui-même premier volume d’une future tétralogie, Le quatuor de Los Angeles. Avec cette œuvre, non seulement Ellroy affichait ses ambitions littéraires, mais, en donnant une solution romanesque à ce qui reste encore aujourd’hui une des plus grandes énigmes criminelles (malgré les âneries publiées prétendant l’avoir résolue), il choisissait une histoire qui le concernait directement, tant elle renvoyait au meurtre de sa propre mère. Superbe roman noir, recréation inspirée d’une époque et d’un lieu mythique (Hollywood), affirmation d’une écriture sans égale, Le dahlia noir est aussi – et c’est ce qui lui donne sa puissance d’émotion – une catharsis pour son auteur, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il reste aujourd’hui inclassable.

François Guérif

Damages

ifficile de ne pas être hameçonné par la scène d’ouverture de Damages, saison 1.

Cette sonnerie d’ascenseur qui cingle. Ellen Parsons, le visage et les mains en sang qui en sort pour courir en talons aiguilles dans la rue, en sous-vêtements et en imperméable pour se retrouver chez les flics après avoir erré toute la nuit. Elle ne dit pas un mot. On ne trouve sur elle que la carte d’un avocat… Couleurs saturées, grain grossier de l’image. Flash puis retour au passé… 6 months earlier… Avec un générique comme seuls les Ricains savent en faire : tendu, efficace, accrocheur et en seulement 39 secondes s’il vous plaît.

D’autant plus qu’on la revoit, cette scène, toute la saison agrémentée de plus en plus d’images, de détails.

Bénéficiant d’une publicité importante quand elle a été diffusée sur Canal plus (affiches même jusque dans la préfecture de la Vendée) et de la présence de Glenn Close, cette série mérite qu’on s’arrête et qu’on aille au-delà de la saison initiale. Pour plusieurs raisons.

1. La résolution de l’énigme et ses différents fils narratifs est passionnante dans la saison 1 mais on ne peut qu’enquiller sur la suivante tant des zones d’ombre restent et tant on attend la réaction des protagonistes à ce qui s’est passé lors de la première. Addictif. Manipulateur. Injuste.

2. Glenn Close (Patty Hewes) y est parfaite en avocate professionnelle, cynique, aux dents plus que longues, n’hésitant pas à employer des moyens qu’elle condamnerait dans une salle d’un tribunal. Mais un grand nombre d’acteurs et d’actrices sont justes : Rose Byrne (Ellen Parsons) en jeune avocate ambitieuse qui va devoir composer entre sa vie privée et son travail, accepter les désillusions et noyer son innocence, Tate Donovan (Tom Shayes), parfait en serviteur zélé, enquêtant comme un clandestin et ne désavouant pas toujours les méthodes illégales et le méchant Arthur Frobisher bien campé par Ted Danson. Avec une pléiade de seconds rôles plus que convaincants. Notamment l’avocat de Frobisher, Ray Fiske, magistralement interprété par le touchant Željko Ivanek (voir photographie).

3. Les personnages évoluent et comme dans Breaking Bad la frontière entre le bien et le mal est ténue et perméable quand le personnage haï finit par se comporter plutôt correctement et l’aimé mal. Et les surprises se multiplient de saison en saison et d’épisode en épisode.

4. Certes, il y des meurtres mais si peu et si peu de flingues, de courses de voitures et autres poncifs du thriller en images (et en mots) que ça en devient troublant de s’apercevoir que la violence peut-être aussi racée, bourgeoise, fine avec le même résultat qu’un coup de batte dans la gueule ou un flingue fourré dans la bouche. On le savait déjà mais il ne faudrait pas l’oublier.

5. Véritable ode aux coups tordus, aux coups bas, aux coups dans les couilles, la nature humaine y est tellement bien représentée, vicelarde, qu’aucun, aucune protagoniste n’en sort grandi.e, si ce n’est, peut-être, ceux ou celles qui ont tiré leur révérence, mais c’est souvent au prix de leur vie.

Alors, certes, comme toutes les séries qui tirent à la corde, ça s’étire un peu sur la fin, ça perd de son intensité, le truc d’allers-retours passé/présent/futur s’use et on commence à moins y croire (ou alors son s’habitue, c’est tout) mais ça a le mérite de s’arrêter au bout cinq saisons avec une chute pour nous montrer que rien ne s’arrête tant qu’on ne décide pas d’arrêter : ça s’appelle le pouvoir.

Une réussite à binge-watcher ou, merci à nos amis québécois, à visionner boulimiquement. Je n’avais pas été aussi emballés depuis 24 heures chrono ou Six Feet Under. C’est dire…

De toute façon, c’est vous qui avez les cartes en main.

Del Árbol (Víctor)

u passé, faisons table basse. Pas besoin de monter sur la table pour déposer la question sur le tapis. La mémoire et son double, le silence, font office de fil rouge dans l’œuvre de Víctor Del Árbol. Avec pour corollaire, la vengeance, obviamente.

Un passé qui ne passe pas

Víctor Del Árbol déboule en France en 2011 avec La Tristesse du samouraï (La tristeza del samurai, traduit par Claude Bleton, Actes Sud, Actes noir, repris en Babel noir, 480 pages, 9€20) qui reçoit le Prix du polar européen en 2012. La famille Mola semble heureuse dans cette Espagne franquiste mais le vernis s’écaille toujours. 40 ans plus tard, Maria une jeune avocate, idéaliste, se retrouve au cœur d’une machination après avoir fait condamner un flic pour exactions : elle doit enquêter sur une certaine Isabelle Mola si elle veut retrouver sa fille qui vient d’être enlevée. Ce passé qui ne passe pas heurte la conscience nationale que certains ne semblent pas avoir et que certaines payent au prix fort.

Une haïkaisation ?

Le pardon est-il accessible quand la violence vous submerge ?

La Maison des chagrins (Respirar por la herida, traduit par C.B., 2013, Actes Sud, Actes noir, repris en Babel noir, 560 pages, 10€40) ouvre sa porte de douleur. Un homme sort de prison pour avoir tué le chauffard responsable de la mort de sa femme et sa fille. Peintre, il reçoit une commande étrange : une femme souhaite qu’il fasse le portrait du meurtrier de son fils. Et tout déboule. Le pardon est-il accessible quand la violence vous submerge ? Un magnifique roman noir à l’aune du temps qu’il y fait à Madrid, froid et pluvieux.

Briser le mur de silence

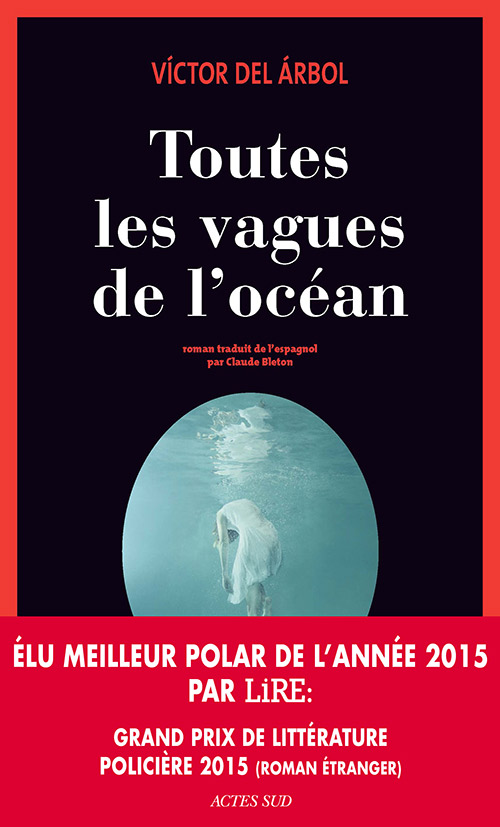

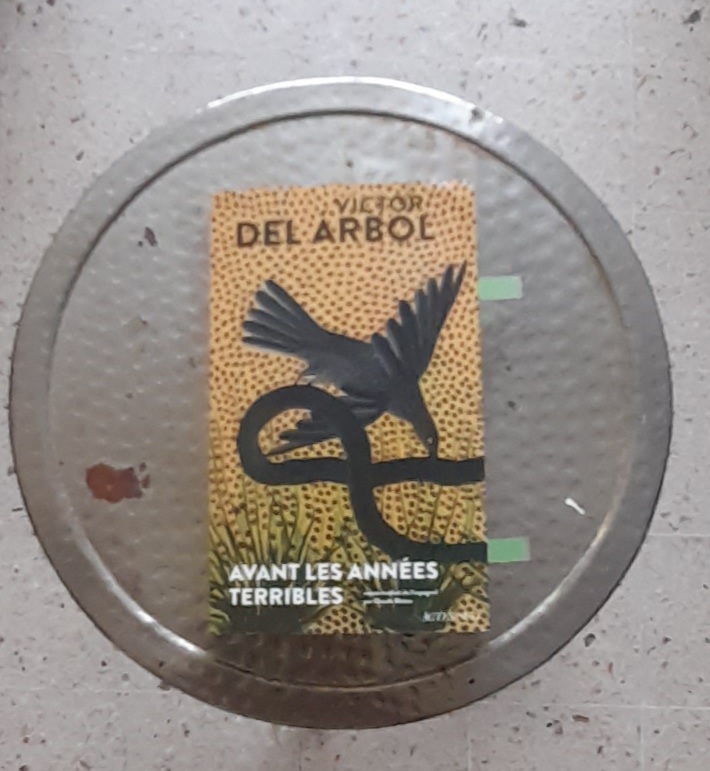

Toutes les vagues de l’océan, Un millón de gotas, 2014, traduit par C.B., Actes Sud, Actes noir, repris en Babel noir, 560 pages, 10€40) a exigé un bandeau tant il a été couvert de prix (voir illus). C’est dans l’enfer du paradis stalinien de Nazino dans lequel sont envoyées 6 000 personnes qui ne rentraient pas dans le cadre socialiste que tout commença. 30 mourront pendant le voyage, 300 dès la première nuit offertes aux températures glaciales, certains en essayant de mélanger de la farine de marron à l’eau du fleuve, d’autres en tentant de s’échapper… Quant à ceux qui ont survécu… Mais le roman s’ouvre sur une scène glaçante même si elle se passe dans un pays « caliente » : un garçon de 6 ans est noyé dans un lac, son corps flotte « comme une étoile de mer« . Comme à son habitude le souffle narratif est au rendez-vous par un des architectes du noir les plus passionnants, dont chaque livre est une brique pulvérisée dans le mur de silence.

Pour en savoir plus : Lire ma critique du 18 décembre 2016.

Peut-on se libérer du passé ?

La Veille de presque tout (La vispera de casi todo, traduit par C.B., Actes Sud, Actes noir, repris en Babel noir n°224, 400 pages, 9€40), en 2017, met en scène Ibarra, inspecteur, côté solaire, il a arrêté le pédophile meurtrier d’Amanda, côté sombre, il l’a tué sans autre forme de procès. Ce souvenir est en train de le tuer. On l’appelle alors au chevet d’une femme qui ne veut parler qu’à lui. C’est Eva, ma mère d’Amanda. Il va avoir une nouvelle (dernière ?) raison de vivre. En parallèle, l’histoire d’une vieux chapelier argentin, Mauricio, et son étrange petit-fils Daniel, et d’une femme à bord d’une décapotable, Paola, qui fuit son mari ont peut-être la clé de l’histoire… Peut-on se libérer du passé ? L’écriture est, comme d’habitude revêtue d’une puissance narrative et d’une force poétique qu’on ne retrouve guère dans la production actuelle.

Un roman générationnel mélancolique

En 2019, paraît Par-delà la pluie (Por encima de la lluvia, traduit par C.B., Actes Sud, Actes noir, repris en Babel noir n°224, 528 pages, 10€40) est une rencontre et un voyage. Rencontre, au soir de leur vie, entre Miguel, ancien banquier atteint d’un début de démence sénile et Elena, femme fantasque, mère en souffrance et fille de suicidée, qui décident d’accomplir le voyage vers cette vérité qui les fuit et qui les hante de l’Andalousie, en passant par Madrid et Barcelone, en Suède. Parents en quête d’enfants, grandis dans un passé fantôme qui empèse leur vieillesse et mélancolise leur mort à venir…

Plus noir que blanc

Le dernier roman paru, en 2019, Avant les années terribles, Antes de los años terribles, traduit par C.B., Actes Sud, Actes noir est publié « en blanche », un détail commercial tant le livre est un roman noir. Isaïe est un Ougandais réfugié en Espagne depuis ses 17 ans, intégré, à la tête d’une entreprise de réparation de vélos, marié, sa femme attend un enfant, quand arrivé un vieux compagnon de route, Emmanuel K. qu’il aurait, apparemment, envie d’oublier. L’adulte qu’il est devenu va devoir replonger dans son enfance d’enfant-soldat afin de perdre définitivement ses illusions ou de faire l’apprentissage de la désillusion, ce qui est encore plus difficile. L’histoire est toujours présente même si l’Espagne est loin et les codes du thriller quelque peu abandonnés mais le récit emprunte alors d’autres voies, plus noires, plus perméables entre innocence et culpabilité, dans lesquelles on perd forcément une part d’humanité, de soi.

« Moi, j’essayais simplement d’oublier et de survivre. Je ne pensais pas que raconter les choses puisse changer quoi que ce soit. Je n’avais plus ni révolte, ni fierté, ni pardon à attendre ou à accorder. Je n’avais plus rien à dire. Je voulais simplement continuer ma vie. » (page 19)

Se taire pour avancer, c’est reculer d’une case.

S’il y a des auteurs qui écrivent mieux qu’ils ne parlent, il en est d’autres qui parlent mieux qu’ils n’écrivent. Víctor Del Árbol n’est pas de ceux-là. Il parle aussi bien qu’il écrit :

« Je crois que la transition espagnole n’a pas été une transition, ça a été un enterrement. Ils ont décidé que la meilleure façon d’avancer vers la démocratie n’était pas le pardon, ni la réflexion, mais l’oubli. C’est une défaite, par-dessus une autre défaite. Le pire du franquisme n’est pas le franquisme lui-même. Le pire de la dictature, de quelconque dictature, du Chili, de l’Argentine, ce n’est pas la dictature en elle-même, c’est le silence et la condamnation à l’oubli pour les vaincus. C’est une double humiliation. Ils doivent rejoindre une société qui va contre leur valeur, et ils sont obligés de se taire. C’est ce qui s’est passé en Espagne. Ceux qui sont nés entre 1939 et 1975 n’ont connu qu’une seule Espagne, celle de Franco. Ils n’ont connu qu’une seule version de l’Histoire, la version officielle des vainqueurs. En 1975, sociologiquement, l’Espagne était franquiste sans comprendre très bien ce que signifiait le franquisme car c’était une société apolitique, où le poids de l’église était énorme, une société habituée à une forme de gouvernement paternaliste, le Caudillo est l’homme providentiel, qui s’occupe de nous comme si nous étions des enfants. C’est une société immature. Ça me semble important parce que cette génération, dans laquelle je m’inclue, n’avait rien qui contredise la version officielle de ce qu’était l’Espagne.« *

* Lire l’interview de Víctor del Árbol sur le site de Fondu au noir.

Vous en voulez davantage ? Il en reste.

Je n’ai pas lu Le poids des morts, El peso de los muertos, traduit par C.B., le premier roman de Víctor Del Árbol, paru en 2006 (en 2020 en France), Actes Sud, Actes noir, republié en poche, Babel noir n°278, 304 pages, 9€20).

Une curiosité à découvrir : Les pigeons de Paris* à La Contre Allée (en 2016) : « La tumeur qui (…) tue, c’est le souvenir. »

Un hommage à son grand-père dont il avait parlé à Nantes en 2016 lorsqu’il était venu au Festival Impressions d’Europe et que j’avais eu la chance de modérer son débat avec Alicia Gimenez Bartlett.

Delestré (Stéfanie)

‘abord, on entre à la Série noire comme on sort des ordres, défroqué, désapé, à oilpé. À partir de ce moment, plus rien n’est pareil. Avant/Après. On y trouve alors une famille, on s’y engueule, on s’entrechoque le dentier et on se frotte les côtes. On y porte des braies, on y taille des shorts et on y donne ses chemises. Plus rarement des robes, des chemisiers ou des soutiens-gorges. Alors, en 2017, le taulier est une taulière. La maison Duhamel, Soulat, Raynal, Masson devient la maison Delestré. Il était temps. Depuis 1955, Gertrude Walker se sentait seule, comme « première femme » (à être publiée en SN – avec À contre-voie – So deadly fair, traduit par Jacques Papy, SN n°67)… Elle se dit prêt à refuser le bottin (trop de personnages, enflés d’eux-mêmes) mais, dans le fauteuil de la cave 5, rue Sébastien-Bottin*, elle rêverait d’éditer Stephen King mais le vrai rêve serait de découvrir le prochain Grand Auteur.

* La Série noire élit-elle toujours domicile dans les bas-fonds de l’immeuble ? La rue Sébastien-Bottin a-t-elle été débaptisée au profit de Gaston Gallimard ? On nous cache tout, on nous dit rien à nous provinciaux ruraux des ronds-points de la France d’en bas…

« Être la première femme à diriger la « Série noire », ça a de la gueule » (S.D.)

On choisit pas ses parents mais on choisit sa famille (le noir). On choisit pas non plus les trottoirs de Levallois-Perret pour apprendre à marcher. Mais il faut bien être née quelque part. Et à une époque. Ce fut en 1971 pour Stéfanie Delestré. Après une école de commerce (pendant 4 ans), elle suit des études de Lettres modernes (pendant 7 ans) à Paris X Nanterre (où enfin les étudiants pouvaient aller visiter les filles dans leurs dortoirs, merci mai 68) et obtient un doctorat de littérature comparée en 2005 en livrant une thèse intitulée : Le roman noir : littérature « contre », contre-littérature. Elle y « révèle » le rôle primordial (peut-être plus que Léo Malet mais moins que Manchette tout de même) d’un oublié : Jean Meckert dit John Amila (voir CDAP, lettre A, partie 2). Elle obtient dans la même foulée noire, le Prix Maurice Renault, Trophée 813 (du meilleur ouvrage de référence pour « le genre que nous aimons« ) pour Amila-Meckert, l’homme révolté, un article, écrit avec Hervé Delouche, dans 813, n° 93, en juin 2005. Tenace, avec Hervé Delouche, elle travaille chez Joëlle Losfled à la republication de l’œuvre de l’écrivain prolétaire (2055/2021 – 8 tomes), du moins les romans qui ont « bien vieilli ».

En attendant d’être directrice de la Série noire (2017) en succédant à Aurélien Masson et de relancer La Noire, « cette collection merveilleuse« , elle collabore à différents ouvrages de référence comme le DILIPO en 2003/2007 (DIctionnaire des LIttératures POlicières – voir lettre D, partie 2, Prix Maurice Renault, Trophée 813, 2004) de Claude Mesplède ou Une brève histoire du roman noir en 2009 – Prix Maurice Renault, Trophée 813 du meilleur… (voir CDAP, Lettre B, partie 2) de Jean-Bernard Pouy ou encore Le Dictionnaire des personnages populaires de la littérature avec H. Desanti, avec lequel elle obtient, en 2010, tiens, le Prix Maurice Renault, Trophée 813 du… En 2008, elle édite chez Les Éditions La Branche (pour la collection Suites noires), en 2012 chez Albin Michel (elle y publie Chattam, Manook, Gendron*).

* … qu’elle promeut toujours à la Série noire, comme avec Fin de siècle ou Chez Paradis.

Vous voulez en être ? Vous pouvez tenter votre chance, mais les places sont chères…

Elle est aussi à l’origine d’une aventure picaresque : la création d’une revue polar avec Laurent Martin : Shangai Express (2005-2006), Prix Maurice Renault, Trophée 813 en 2006 (elle agrandit alors la poutre de sa cheminée). C’est alors que je fis sa connaissance par mails interposés. J’y sévis durant (les) cinq numéros en, pour une fois que je n’étais pas en retard sur mon temps, chroniquant des livres pesant peu sur l’empreinte carbone de leurs lecteurs et lectrices puisque le voyage proposé, quelque soit la destination ne se faisait qu’en train et encore, sur papier : Chronique ferrovière, voiture 8, place 13. J’y côtoyais la fine plume du noir : Pouy, Thiébaut, Mizio, Claude, Miranda Mirette…

« Les personnages survivent à l’histoire »

On le voit. On le sent. Stéfanie, c’est un personnage. Elle survivra à l’histoire du noir. Elle l’a porté, le porte et le portera. De la naissance au deuil. Ce qui la fait se lever le matin, entre autres, c’est « l’immédiateté du plaisir de la lecture« . Aiguillon, pousse-au-crime-littéraire, femme de cœur, elle peut aussi s’énerver quand on la cherche ou quand on lui demande quand elle va faire renaître la Série noire, version poche : « Ben, ça existe déjà, ça s’appelle Folio policiers ! » Et pan dans les gencives.

Quand on cause à la femme de l’Humanité, on pèse ses mots. Desproges, qui a toujours voulu faire le malin, s’est pris le poteau noir après avoir fanfaronné : « Dépourvue d’âme, la femme est dans l’incapacité de s’élever vers Dieu. En revanche elle est en général pourvue d’un escabeau qui lui permet de s’élever vers le plafond pour faire les carreaux. C’est tout ce qu’on lui demande. » Pour elle, le carreau ça évoque au mieux le chocolat (ostie anxiolytique), au pire, les halles (« Faut qu’ça saigne !« ), voire l’arbalète (Le saviez-vous ? Guillaume Telle était une femme !).

Elle peut s’enorgueillir d’avoir publié récemment Elsa Marpeau, Chantal Pelletier, Marin Ledun, Caryl Férey, Dolores Redondo et republié Burnett, Manchette, Prudon, Vallet… Elle est fière des livres publiés mais se remémore plus particulièrement Quelque chose pour le week-end de Sébastien Gendron parce qu’« on était jeunes et fous, tout était encore possible et on riait de tout » et Monarques, de Rutès, « la seule fois où j’ai vraiment eu le sentiment d’être utile » à l’existence [d’un] livre ». Elle ne voudrait pas que les autres lui en veulent à mort de ne pas les avoir cités car elle est fière de tous et toutes.

En attendant de fêter les 80 ans de la vieille dame (elle n’a rien voulu lâcher), elle lit. Caryl Férey. Son prochain roman. À la Série Noire. Mais elle ne dira rien de plus. Ele bosse dur pour ne pas avoir de regrets et préfère ne pas trop pense aux remords car on se dit toujours qu’on aurait pu « faire différemment ».

Merci à Stéfanie d’avoir répondu gentiment à quelques questions personnelles.

Der des ders (Le)

idier Daeninckx est mon Charon vers le noir. Un jour, il y a longtemps, du temps où les hivers ne ressemblaient pas à des printemps moroses, Christophe, mon ami cousin, me mit dans les mains un rectangle noir sur fond jaune ne me disant lis ça. J’ai lu. Je n’en suis jamais revenu.

Ça, c’était Le Der des ders*.

* Série noire n°1986 (l’année où Malik Oussekine est décédé d’une insuffisance rénale selon les docteurs voltigeurs), 1984, 215 pages, republié en Folio Policiers n°59, 7€)

« Côté embrouille, c’était pire que de chercher le tibia d’un pote dans l’ossuaire de Douaumont. » (Le pitch façon Série noire)

Intéressé par l’Histoire (je l’étudiais à Nantes et j’envisageais vaguement à peine un jour l’enseigner), je découvris alors qu’on pouvait en faire les poubelles et bâtir autour une histoire qui ne vous lâchait pas comme une odeur tenace même après avoir tourné la dernière page et digéré l’excipit.

Ce fut, sans doute, un des livres qui changea ma vie. Ce n’était pas le premier polar que je tenais dans mes mains. J’avais eu une passion superficielle pour Agatha Christie, avais tenu la barre dans un exposé sur ABC contre Poirot devant ma classe et m’étais plongé avec délectation dans 10 petits nègres. Auparavant, j’avais navigué avec Les Enquêtes de Ludo dans Pif gadget, c’est vous dire si le crime était mon affaire et que le gouvernail était dans de bonnes mains.

Mais là, avec DD, je passais dans une autre dimension, la porte s’ouvrait sur une collection de près de 2000 titres, un monde.

Le Der des ders se haïkaise (voir rubrique du menu) mieux que dans un manuel : « Tout avait commencé… par la Fanfare des Invalides. »

1920. Poilu, trois ans de front, reconverti dans le civil en enquêteur privé, il est vrai que la période post-boucherie mondiale s’y prête à merveille. Fuyant les commémorations, les monuments aux morts, les défilés, les fanfares militaires, René Griffon photographie les fantômes pour gonfler les bourses, recherche les disparus, « malheureux rendus fous ou amnésiques par la dureté des combats », pour que leurs veuves, murées, coulées dans le marbre du mariage, désireuses de passer à une autre vie, celle de divorcées, puissent enfin le faire, ce pas en avant, et, sans bonhomme, difficile de. Alors, « le premier dingue » venu fera l’affaire.

René Griffon travaille aussi pour une gloire, colonel, qui souhaite découvrir le maître-chanteur qui le menace de dévoiler l’adultère de sa femme. Cocu oui mais cocasse non. Le « Canard » s’en délecterait. Alors le René, obéissant, mais pas servile, il fouille, mais faut pas lui faire à l’endroit, l’envers du décor, il le connaît, c’est le sang des copains qui l’a repeint.

Dans ce polar sépia, la couleur déborde : celle du sang des mutinés russes de la Courtine en Creuse, celle de l’argent des stocks américains dans des doigts palpeurs, du drapeau noir anarchiste qui flotte sur certaines marmites, souvent vides, celle du gris des moutons filant à l’abatoir comme des purotins montant au front, celle du rose chair des cicatrices et des membres qu’on ne voit pas, plus.

Le monde change en 1920. Ainsi voit-on fleurir à Paris le premier sens interdit : « – C’est quoi une rue à sens unique ? – Je parle français, non ? Tu n’es pas très rapide pour un détective… Unique : on a le droit de circuler que dans un sens. (…) – Les gens ne marcheront jamais. » Ce qui ne changera jamais, si la vie est belle, c’est ce monde pourri.

Didier Daeninckx a la mémoire longue. Son encre ne sèche pas dans son stylo.

Didier est sur bbb : deux articles sur 12, rue Meckert, 12, rue Meckert, une nouvelle : Motion B, courant A, un receuil : Le roman noir de l’Histoire et la réutilisation d’une anecdote vécue par DD…

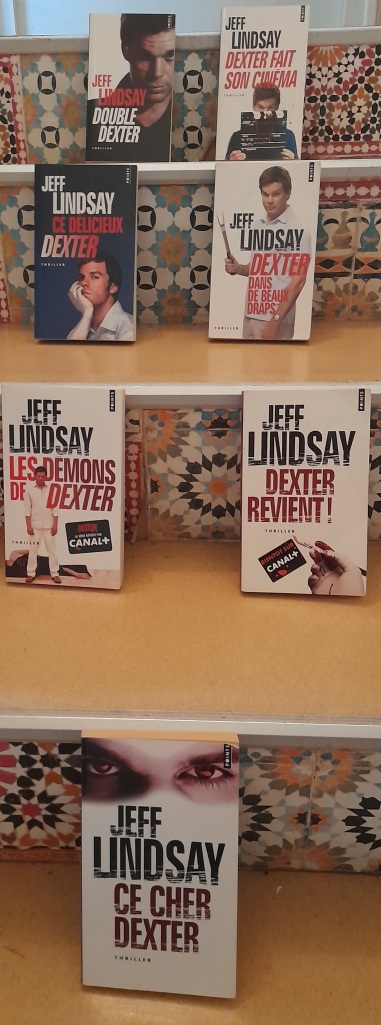

Dexter

es Dexter, il y en a floppée dans le genre que nous aimons : Peter et Colin mais celui que je préfère est Morgan. Ce Cher Dexter, est un serial killer d’un genre particulier : il ne s’attaque qu’à son propre sérail, les aux autres serial killer.

Dexter échappe à son créateur

Né de l’imagination de Jeff Lindsay, Dexter gagne une notoriété grâce à ses talents d’expert que lui-même cherche à tout prix à éviter, préférant l’ombre à la lumière, la nuit au jour, et les donuts aux enterrements de vie de garçons. Il est expert en projection sanguine au service médico-légal de la police criminelle de Miami. Le Dexter des romans n’est pas tout à fait le même que celui de la série. Plus sombre à l’écrit, il s’illumine à l’écran. Plus introspectif chez Jeff Lindsay, plus habile du couteau chez James Manos Jr.

« Le code Harry avait été respecté et le Passager Noir comblé.« *

* Jeff Lindsay, Ce Cher Dexter – Darkly Dreaming Dexter**, traduit par Sylvie Lucas, Points Seuil n°1479,308 pages, 6€50

** Si ça ce n’est pas un livre pour la lettre D…

Condamné par son passager noir à obéir à ses instincts, il est canalisé par son père – flic – adoptif – le code Harry. Le personnage a dépassé en notoriété et à même échappé à son créateur : c’est le propre des grands personnages ; ils survivent à leur démiurge comme Arsène lupin, Sherlock Holmes, Zorro (ce n’est pas Stéfanie Delestré qui me contredira). Le parallèle des deux Dexter n’existe qu’entre la saison 1 et le tome 1. Dès la saison 2 et le tome 2, ça diverge. Ce qui fait qu’on peut découvrir deux univers différents. L’un n’étant pas évidemment comparable (même si tout peut l’être toujours) avec l’autre mais les deux finissant par être quelque peu complémentaires, comme les deux courbes sinusoïdales d’une réalité, la courbure d’un ADN, une colonne vertébrale. D’ailleurs, en 2015, Jeff Lindsay met le mot fin à sa série avec le huitième tome Dexter is dead (à ma connaissance pas encore traduit) et la série fait de même après nous avoir laissé avec un Dexter barbu à la fin de la saison 8, elle rempile en 2021 avec Dexter new blood et un Dexter new-look : on abandonne les chemises à fleur et les donuts, la police et le yacht, bonjour la neige, le travail pépère chez un armurier (tout de même) et la pause, jour après jour, que constitue l’absence de meurtre… jusqu’à ce que cela se réveille.

L’empathie et la lune

Développer de l’empathie pour un personnage qui n’en ressent aucune (du moins, au début de la série, mais quand on touche à sa femme, son fils, sa sœur, là ça l’remue), c’est la réussite de la série. Là encore, le générique est fin, enjoué et le clin d’œil qui tutoie la sonnette pavlovienne finale nous lie irrémédiablement au personnage.

« Il m’a toujours semblé préférable de penser avec mon cerveau plutôt qu’avec certaines parties fripées situées légèrement plus bas. Non, mais c’est vrai ! Les gens ne se voient-ils pas lorsqu’ils se mettent à soupirer et à se pâmer, tout larmoyants et ramollis, rendus complètement idiots par quelque chose que même les animaux ont suffisamment de bon sens pour expédier au plus vite afin de pouvoir se consacrer à des occupations plus sensées, comme trouver de la viande fraîche ? » (Dexter revient ! – Dearly Devoted Dexter*, traduit par S.L., Points seuil n°1704, 2007, 316 pages, 6€50)

* Si ça ce n’est pas encore un livre pour la lettre D…

Dexter est une créature de la nuit, un compagnon de la lune. Elle ouvre quasiment toutes ses aventures.

L’idiot, quand le sage lui montre le doigt, ne voit que la lune. Dexter, lui, ne voit qu’elle sans qu’on ait besoin de lui montrer du doigt. Elle est son révélateur, sa compagne de la nuit, le sherpa qui lui ouvre la voie, sa voie, l’incipit hameçonneur :

« Une lune. Une lune radieuse… Une pleine lune ronde et rousse, la nuit aussi vive que le jour, la terre inondée de lumière, source d’une joie infinie. » (Tome 1, opus cité)

« De nouveau la grosse lune ronde, grosse, posée sur l’horizon de la nuit tropicale, et le cri qu’elle jette dans les ténèbres parvient aux oreilels frémissantes de la chère voix tapie dans l’ombre, le Passager Noir blotti bien au chaud sur le siège arrière de l’âme hypothétique de Dexter. » (Tome 2, opus cité)

« Mais quelle est donc cette lune ? Sûrement pas la lune radieuse qui préside à mes joyeuses saignées. » (Tome 3 : Les démons de Dexter, Dexter in the Dark, traduit par S.L.)

« Pardonnez-moi monsieur. Où est la lune ? » (Tome 4 : Dexter dans de beaux draps, Dexter by Design, traduit par Pascal Loubet)

Pas de lune dans le tome 5 (Ce délicieux Dexter, Dexter is delicious, traduit par P.L.) mais une petite face de lune ravissante : Lily Anne. Lilly Anne Morgan !

Non plus dans le tome 6 : « Ce n’est pas si mal d’être mort. » (Dexter fait son cinéma, Dexter Final’s Cut, traduit par P.L.)

« Évidemment, il y a des nuages. Ils envahissent le ciel et cachent cette lune enflée et palpitante qui se racle la gorge au-dessus d’eux. » (Tome 7 : Double Dexter, Double Dexter, traduit par P.L.)

Toute la série est publiée aux Points Seuil.

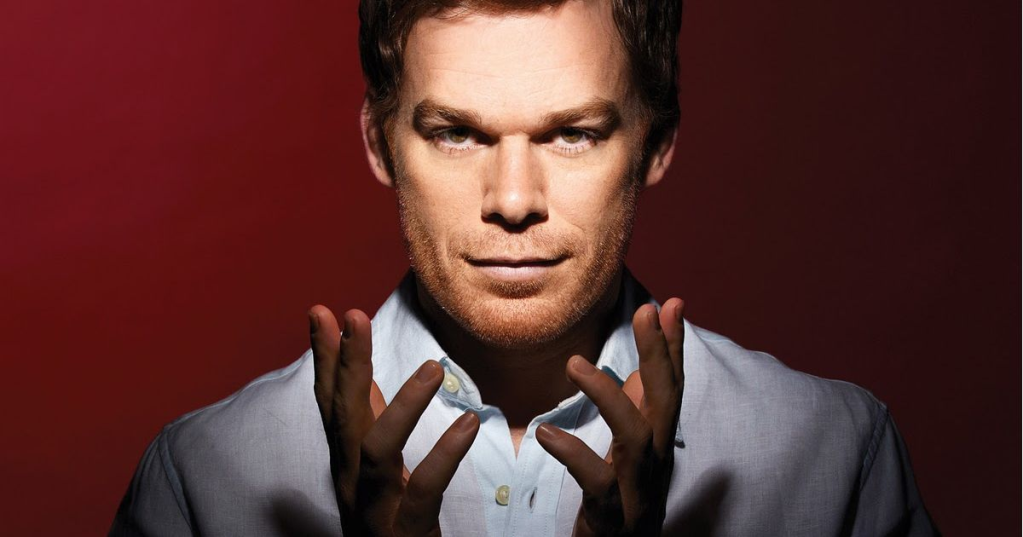

Michael C Hall, un acteur tranchant

Admirablement campé par Michael C. Hall (qui avait déjà incarné David Fischer dans Six Feet Under (voir lettre S), Dexter, dès la saison n°2 commence à caresser l’idée d’une réhabilitation, d’intégrer le monde normal, d’avoir une femme, une famille, des relations sexuelles. Sa vie consiste le jour à tromper le monde et la nuit à vivre son monde. Et c’est bien le premier qui l’étonne et le deuxième qui le rassure. Le monde est grand, plein de pièges dans lesquels Dexter tente de ne pas tomber, se comporter en homme normal est une concentration de tous les instants. Le monde est petit, rassurant, il le maîtrise, la proie, la chasse, l’assaut, le meurtre, son invisibilité, sous la compagnie de la lune.

C’est cet aller-retour, de la normalité vers l’anormalité, sans véritablement savoir quel qualificatif sied à quel monde, qui (se) joue avec (du) le lecteur/spectateur, cette transgression du tabou d’ôter une vie humaine sur Terre qui frissonne en nous, ce côté justicier anonyme qui fait ce que l’on n’oserait même pas penser, anesthésier cette raisonnabilité qui nous étouffe mais fait de nous des êtres humains. Dexter est-il humain ? Oui, c’est bien là le problème. Quand la solution y ressemble, ce n’est jamais bon…

Dexter est une grande série, certes, mais comme ses consœurs, la série subit les sursauts de sa longueur et certaines saisons paraissent fades par rapport à l’initiale qui nous faisait découvrir un monde sombre, l’envers d’un décor, les arcanes d’une justice personnelle mêlé à une addiction sanguinaire. De même, pour certains, les romans, de même, tirent un peu sur la ficelle et le huitième tome, à l’image de la 9ème saison est considéré comme de trop. Mais peut-être tout simplement parce qu’on n’accepte pas la fin inéluctable de notre propre addiction à une série, qu’elle soit écrite ou filmée, envers un personnage sans empathie que nous n’aimerions pas rencontrer et que nous frissonnerions de savoir si proche de notre monde. C’est tout le talent de Jeff Lindsay, puis de Michael C. Hall de nous l’avoir fait comprendre mais surtout, le talent de Dexter qui, depuis bien longtemps a échappé à ses auteurs successifs pour devenir une entité cosmogonique. Qui sait si jamais il ne reviendra pas, habilement grimé sous les désirs d’un nouveau créateur, d’une nouvelle fanatique ?

À SUIVRE…

Difficile d‘attendre le deuxième épisode de la lettre D (1er novembre) ?

Pour vous mettre quelque chose sous la dent…, voilà ce qui vous attend :

Dicker (Joël) / Dictionnaire Amoureux du Polar (Le) de Pierre Lemaitre / DILIPO (Le) dirigé par Claude Mesplède / Divulgâcher / Donneur (Le) de Mouloud Akkouche / Doyle (Conan)/ Drôles d’oiseaux de Thierry Camus

François Braud

See you soon !

merci encore à Vali Izquierdo pour sa contribution alphabétique déridante, qui, quand elle ne dessine pas enfile des perles avec talent, voyez plutôt.

papier écrit en écoutant The Doors, L.A. Woman

C’est vrai, il y avait Desireless, mais bon…