Mildiou !

Ce post que vous allez lire est le 762e écrit depuis la création en avril 2016 de broblogblack. Bonne lecture.

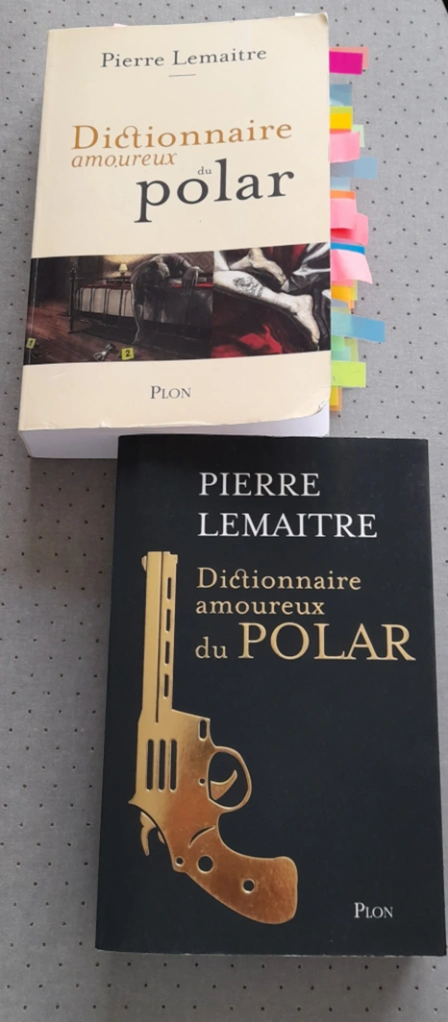

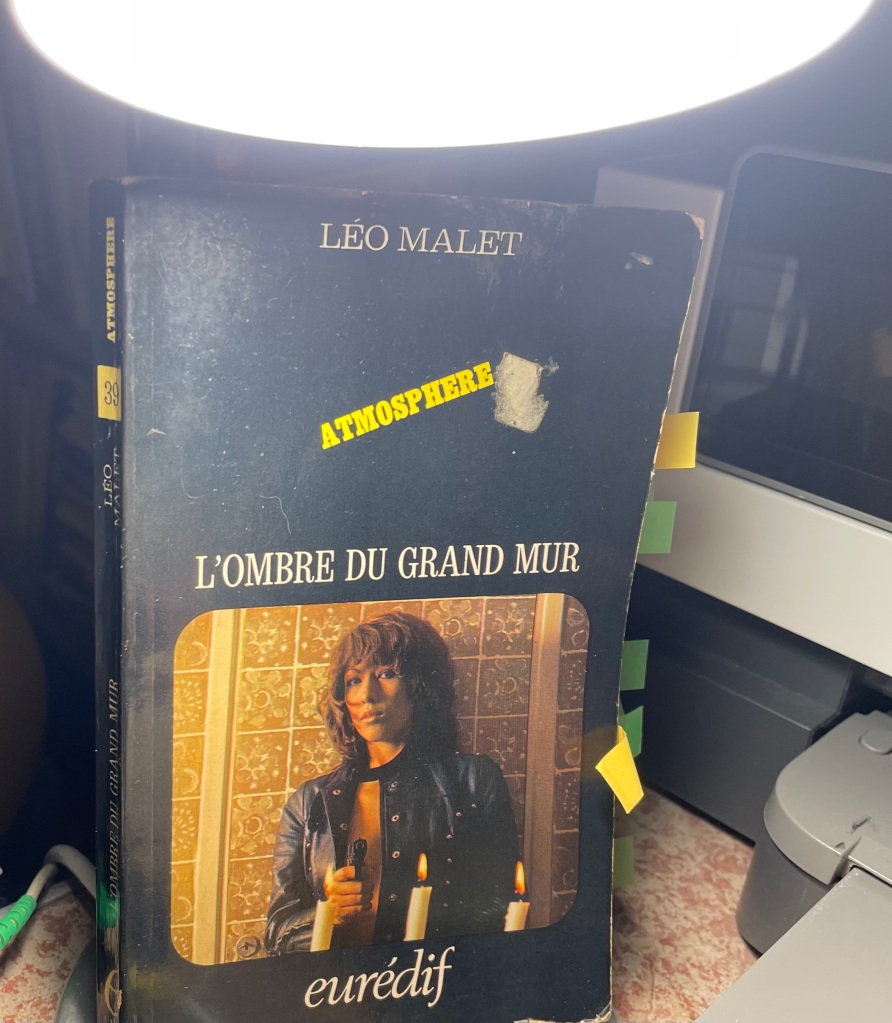

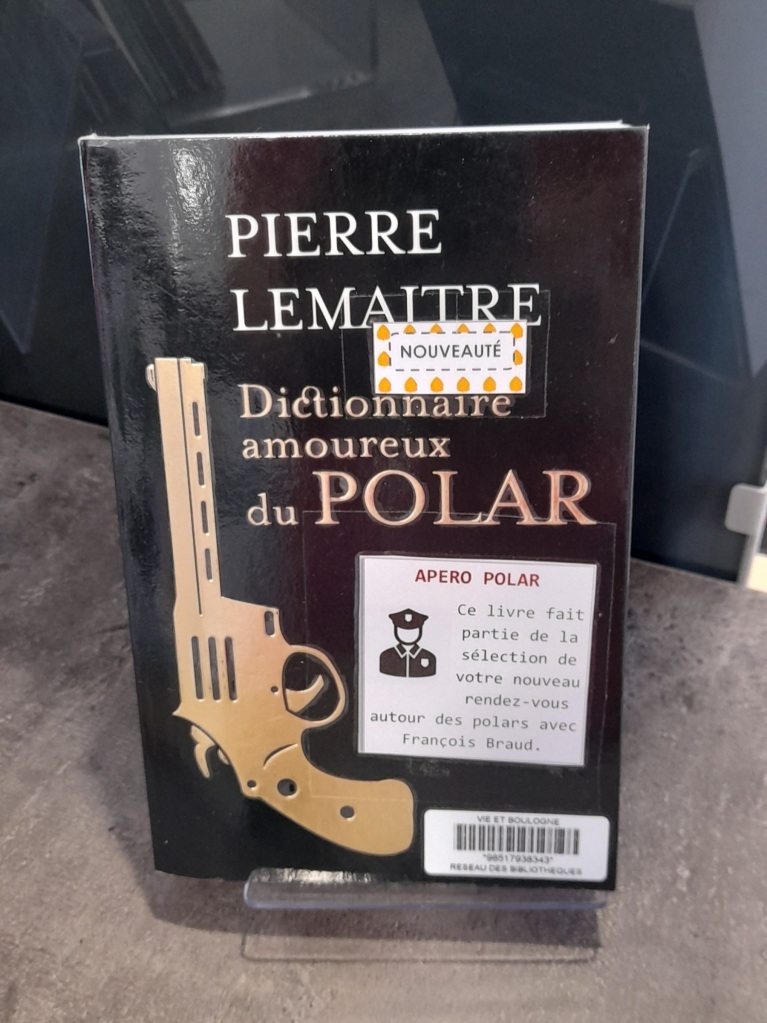

Ce projet de « Contre dictionnaire amoureux du polar » (CDAP) est un projet à long terme, très long terme. Il se veut un hommage critique au Dictionnaire amoureux du polar (DAP) de Pierre Lemaitre (Plon), lauréat du trophée 813 Maurice Renault récompensant un ouvrage mettant en avant « le genre que nous aimons »*, « notre objet de passion »**. J’ai relevé le défi de bâtir un contre dictionnaire au sien, un codicille ou plutôt un complément, pas qu’une exégèse ni qu’une critique. Ni éloge, ni hagiographie, ni panégyrique, mais pas non plus de pamphlet, de satire, de diatribe. Juste une petite porte entrouverte par l’auteur dans laquelle je me suis engouffré : « Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire de ce que j’aime, et encore n’ai-je pas pu mettre tout ce que j’aime. » (introduction, page 11). J’ai donc relevé la gageure de combler, de réparer, de contester et, inévitablement, de construire le dictionnaire de ce que j’aime, et encore, sans pouvoir y mettre tout ce que j’aime et avec une difficulté supplémentaire, c’est de ne pas pouvoir (vouloir) revenir en arrière une fois la lettre publiée (pas de vision générale avant la fin). Ce sera le CDAP d’un critique mais aussi celui d’un éditeur (La Loupiote), auteur, directeur de festival (du polar à La Roche-sur-Yon – 85), rédacteur d’une revue (Caïn) et de tous ses souvenirs. Ce sera avant tout le CDAP d’un hannibal lecteur. Chaque lettre donnera lieu à deux parties : une critique des entrées de Pierre Lemaitre et un développement de celles qu’il aurait pu/dû y mettre. Voilà. L’hommage est sincère mais la langue n’est pas de bois. Le maître me pardonnera. FB

* JP Manchette ** JB Pouy

À qui avez-vous affaire ? bio-biblio-2022

tome 25

Si vous avez manqué le début… rendez-vous à la fin !*

* pour retrouver ce qui est déjà du passé : les 24 premiers tomes…

SOMMAIRE

1. Le M par Pierre Lemaitre

avec …

Le coup de cœur : Ed McBain

Le coup de plume : Elsa Marpeau

Le coup de griffe : Millénium

Le coup de corne de brume : Maud Mayeras

2. Le M par François Braud

Au programme du M : M le maudit (Lang) et la contribution de François Guérif (M de Losey), McDaniel (Tiffany) et un 5/5 avec Olivia Castillon, McGuffin, Maffieuses (Les) (Dietrich), Malaussène et Malet (Léo).

1. Le M par Pierre Lemaitre

achiavélique, Pierre Lemaitre méandre en ce M entre 19 notules de Macchiavelli à Mystère de la chambre jaune (Le), il égrène 15 auteurs, 3 titres et un concept. Car il y a du beau monde et ça ne me surprend guère : Macdonald (Ross pas Gregory), Malte (et pourtant, PL « n’aime pas la musique. », p.423) , Manchette (« Attention, vache sacrée », p.425), Mankell (et ses « romans neurasthéniques »), Manotti (« Cette femme-là oblige à penser », p.432), Marpeau (cette femme a du corps), Martin (qui réussit à salir la mémoire d’un SS, faut le faire ; « on voit mal comment elle pourrait être plus sale que sa vie », p.443), McBain (« un sacré phénomène », p.451), McCoy (« Son histoire est la plus triste d’Hollywood » a écrit Philippe Garnier), McDermid (on pourra « s’étonner qu’il reste encore tant de romans d’elle non traduits en français. », p.459), Meyer (qui égratigne la nation arc-en-ciel), je les aurais intégrés* moi-même et sans forceps si j’avais dû en bâtir un avant le maitre, de Dictionnaire Amoureux du Polar et je ne serais pas passé à côté non plus de la référence Millénium qui a contribué à (re)lancer (après Henning) l’usine à saucisses nordique des gars qui finissent en -son et des filles en -dottir. Je me serais sans doute passé du Mystère de la chambre jaune (je n’ai pas eu la même jeunesse que PL), n’aurai évoqué ni Miloszewki, ni Mayeras que je ne connaissais même pas du bout d’Adam et aurait laissé La Mariée était en noir (Honte à moi me crient Irish et Truffaut !) dans ma bibliothèque, Markaris chez les Grecs et le concept de mise en abyme dans sa boîte.

* Et d’ailleurs pour plupart, j’en ai causé sur le site…

Dans cette liste pléthorique, voire logorrhéique, j’en ai retenu, avec difficulté, quatre comme autant de coups montés en épingle. Je vous les livre, avec les mots de Pierre Lemaitre.

Le coup de cœur

« Je ne prétendrai donc pas que Ed McBain est l’inventeur du roman procédural, ni celui du polar choral, ni celui de la série sur le quotidien de la police, rien de tout ça… Et pourtant, je vous assure, c’est tentant. » » (p.447)

ur entier tapissé avec des lettres de refus des éditeurs, la lecture était répétitive chez McBain. Pierre Lemaitre ne sait si l’histoire est vraie (et si cela concernait sa salle de bains ou ses toilettes) mais lorsque la légende a cette acuité, laissons-la croître.

Il s’appelle en réalité Salvatore Lombino et a « grandi dans l' »Italian Harlem » puis dans le Bronx des années 1930. » (p.447) mais écrit sous le nom d’Evan Hunter lorsqu’il propose à Herb Alexander, le directeur littéraire de Pocket Books « une démarche qui peut sembler banale aujourd’hui, mais qui à l’époque était réellement novatrice : plutôt que de forger une nouvelle figure de privé, il eut l’idée de décrire la vie quotidienne d’une équipe de policiers dans un commissariat d’une grande ville. » (p.448)

Cette grande ville, ce sera Isola, qu’il créée et dont le commissariat du 87e district en sera « le personnage collectif et principal ». En 1956 paraît Du balai (délicieusement traduit de Cop hater par Jacques Chabot et Raoul Amblard, Série noire n°341) et 51 romans et 3 nouvelles plus tard paraîtra le dernier tome (son dernier coup d’archet) : Jouez violons ! (Fiddlers, traduit par Jacques Martinache, Presses de la Cité, 2006 – l’auteur meurt en 2005). Quelques individualités ressortent de ce collectif bien huilé (trop selon certains comme Robin Cook m’affirmant un jour : « McBain ? C’est le Mozart du polar, toujours la même chose… ») : Steve Carella « flic d’origine italienne (tiens tiens…), un grand brun aux yeux marron qui rencontrera et épousera Teddy, une jolie femme sourde dont il aura deux enfants jumeaux » (p.449), le Sourdingue, une sorte de Moriarty, Bert Kling, « son acolyte et coéquipier (…) qui perdra au moins trois petites amies au cours de la série », Meyer Meyer, « le flic juif dont le nom sonne comme une mauvaise plaisanterie », Andy Parker, « le flic sale et raciste » et tant d’autres qui vont enter, sortir, mourir, se marier, divorcer, s’engueuler, tomber amoureux… « Le parallèle avec Balzac n’est pas absurde. »

Ed McBain s’y perdait quelquefois à tel point qu’il lui arrivait de téléphoner à Akira Naoi, un fan japonais quand il avait un doute sur un personnage… Et si les intrigues sont peu attrayantes, c’est qu’elles révèlent le quotidien, si elles manquent de linéarité, c’est que c’est comme dans la vraie vie car McBain a su être à l’écoute de son temps, inquiet mais drôle. C’est sans doute ce qui a inspiré les réalisateurs de séries tévés* (The Wire, The Shield, Boomtown…).

Comme souvent, on ne sait plus ce qu’on lui doit mais on sait qu’il y est pour quelque chose.

* Lu sous la plume d’un critique sur babelio (Gigifro) à propos de Jouez violons ! : « Ça m’a paru plus comme un épisode d’une série télé. » On peut prendre ça pour un compliment, non ?

Le coup de plume

« [Elle] n’y va pas de mainmorte. » (p.442)

oitié elle, moitié lui. Elsa Marpeau développe la problématique du corps : « Je pense (…) que les gens qui s’intéressent au roman noir, ce sont des gens qui s’intéressent au corps et aux différents états du corps, le corps supplicié, le corps de la sexualité. » (p.440) Et c’est pour cela que la romancière ne pouvait qu’attirer Pierre Lemaitre.

« J’ai mis pas mal de temps à prendre conscience que la problématique du corps était récurrente dans mes romans. » L’aveu lâché, PL s’explique par l’exemple : « Celui de Camille Verhoeven (un mètre soixante-cinq sous la toise), celui du petit Paul, dans Couleurs de l’incendie, reste paralysé après sa défenestration, celui d’Alex… » et il oublie de citer la gueule cassée Albert Maillard d’Au revoir là-haut.

Puissance de l’évocation des « corps-objets » dans un service d’urgence congestionné (Les Yeux de la mort), souillure du corps féminin « humilié, malmené, violé » par la tonte des cheveux (Et ils oublieront leur colère), tension du corps « handicapé » dans Les corps brisés, Elsa Marpeau est « atypique dans ses sujets, originale dans ses approches, très efficace dans ses modes narratifs, très habile dans l’utilisation de la symbolique » « elle ne fait pas que parler du corps des autres : il interpelle le nôtre. » (.442)

Tous les romans (à part le premier) d’Elsa Marpeau sont dans la Série noire ou dans La Noire chez Gallimard. Retrouvez l’auteure sur bbb, ici et là.

Le coup de griffe

« Le style de Stieg Larsson est en effet très précis, presque chirurgical, il n’hésite pas à tout décrire, de l’aménagement des logements à la composition des sandwichs des personnages. » (p.463)

aquiller le problème pour qu’il apparaisse comme une solution est un peu la morale de cette histoire. Tout commence avec Stieg Larsson, un journaliste suédois qui écrit une trilogie, la dépose chez son éditeur et meurt les jours suivants d’une crise cardiaque sans savoir que Millénium va devenir « une des plus grandes légendes éditoriales » (p.462) provoquant un engouement mondial pour la vague du polar nordique, relançant le tourisme en Suède, scénarisant deux films et une série et déclenchant un débat autour de la traduction. Rien que ça.

Pourtant, « le succès de la trilogie n’a pas été fulgurant » (p.467), il a nécessité « un bouche-à-oreille exceptionnel », l’aide de la presse (Les Inrockuptibles) pas toujours si tendre (« diaboliquement prenant (…) pas d’une grande invention littéraire ») et le travail et le courage d’un éditeur, Actes sud : « … c’était loin d’être une affaire gagnante. Traduire et commercialiser des romans de cette taille nécessitait, pour en couvrir les frais, d’en vendre au moins 7 000 exemplaires, objectif assez ambitieux » (p.467)*.

* Il s’en vendra autour de 15 000 pour les deux premiers volumes et 75 millions à ce jour pour la seule trilogie !

Pierre Lemaitre analyse les clefs du succès, qui, selon lui, tient à « trois facteurs » : « la force d’un personnage », Lizbeth Salander, hackeuse de génie et victime « d’un drame personnel, d’un tempérament exceptionnel, d’un talent moderne et d’un comportement marginal », le cadre des enquêtes (le journal d’investigation de Mikael Blomkvist) et la « prise de conscience de la face sombre des démocraties consensuelles dont la Suède avait été longtemps le prototype pour l’ensemble de l’Europe » (p.466).

La trilogie se compose de Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette et La Reine dans le palais des courants d’air, tous traduits par Léna Grumach et Marc de Gouvenain et publiés par Actes sud.

Ce coup de griffe ressemble, me direz-vous à un coup de cœur. Attendez, c’est sur la fin que cela se gâte. Car, jusqu’ici, PL n’a parlé que de la trilogie… « Pour une raison (…) mystérieuse (on sent le cynisme de l’adjectif), c’est à David Lagercrantz, biographe d’Alan Turing et de Zlatan Ibrahimovic, que les grands prêtres de l’édition ont confié le son de prolonger les aventures de Millénium, alors qu’il y avait des candidats objectivement plus capés ». Et bim ! « Le tome 4, Ce qui ne me tue pas, creuse le « sillon Larsson » dans la direction de la NSA », « l’initiative est médiocre » – et re-bim ! – mais « le livre est loin d’être mauvais » (PL ne dit pas qu’il est bon) et, last but not least : « En revanche, le tome 5, La Fille qui rendait coup sur coup, fait franchement pitié. » Bim-Bim !* PL regrette Stieg Larsson. Nous aussi.

Le DAP est sorti avant le tome 6 (La Fille qui devait mourir, traduit par Esther Sermage) et le 7 (La Fille dans les serres de l’aigle par Karin Smirnoff, traduit par Hege Roel-Rousson). Est-ce une bonne nouvelle ?

Le coup de corne de brume

« … les cauchemars comme une source privilégiée d’inspiration… » (p.446)

oi, non. Vous peut-être. Je n’avais jamais lu Maud Mayeras. Ni même entendu parler d’elle. Si je vous avoue cela, outre que je lis ce que je critique, la base, c’est que j’ai culpabilisé à la lecture de la notule de Pierre Lemaitre qui commence ainsi (p.444) : « En 2006, j’avais été frappé par Hématome, et nous étions nombreux dans ce cas. » Je ne fais donc pas partie du plus grand nombre alors PL ajoute (p.445) : « Une écriture simple, économique et tranchante, des phrases courtes. » et rajoute : « La situation de départ (l’amnésie) était archiconnue mais Mayeras réussissait magistralement à tenir un fil des plus difficiles : la caméra subjective. » lui laissant la conclusion : « Je n’écris pas comme je parle, mais comme je sens. » Romancière du sensoriel, à Hématome (Calmann-Lévy, en poche au Livre de poche) a succédé Reflex (Anne Carrière), le 1er écrit à 25 ans, le 2e pendant sa grossesse, 7 ans plus tard, PL conclut ainsi : » On espère que Mayeras n’écrira pas seulement un livre par grossesse, sauf si elle a pour ambition de repeupler le pays. »* Ce n’est pas un coup de corne de brume, c’est une sirène d’alarme !

* Je ne sais si Maud Mayeras a de nouveau enfanté mais elle a pondu deux romans depuis : Lux (en 2019) et Les Monstres (en 2020), les deux chez Anne Carrière. Comme pour me dire qu’il serait temps que je m’y mette…

2. Le M par Francois Braud

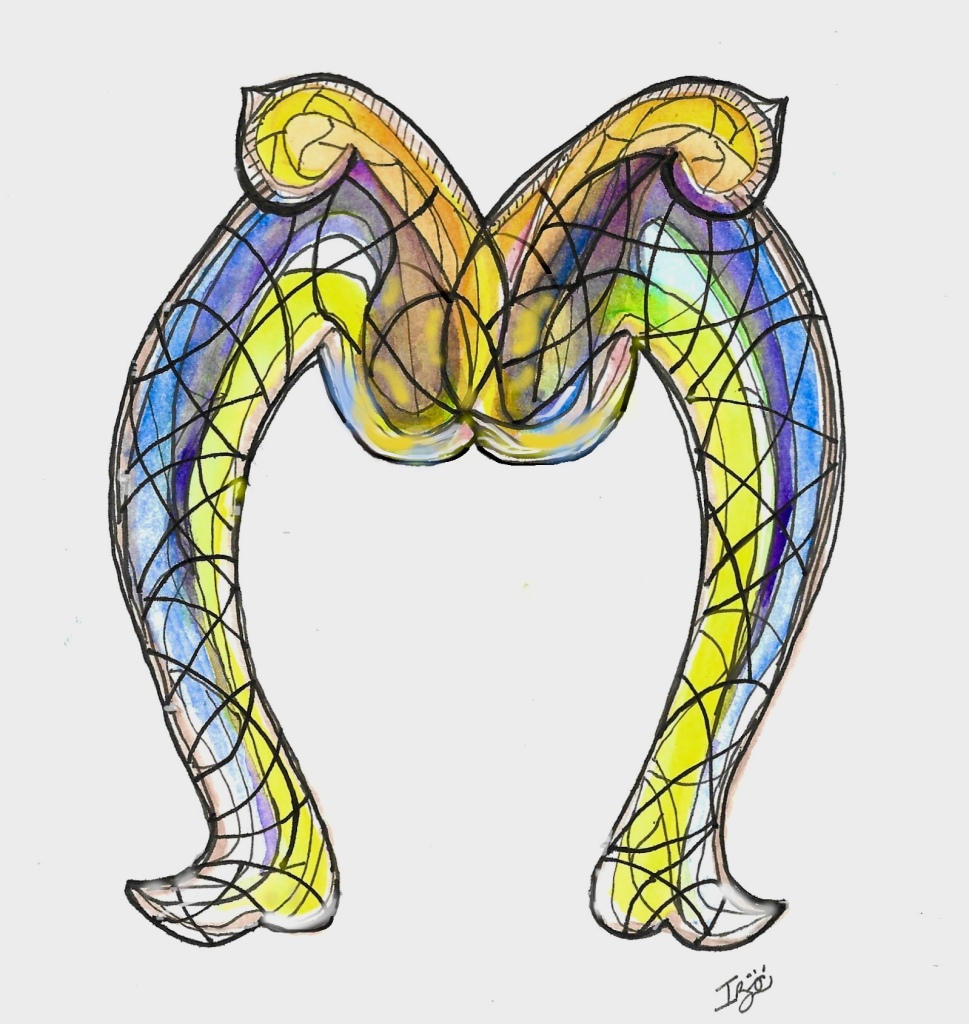

M le maudit (Lang)

aîtriser l’art de siffler n’est pas donné à tout le monde. L’un ne savait pas, l’autre oui mais mal. Ils faisaient la paire. Ils sont pourtant lui devant, l’autre derrière, à l’origine d’un de chefs d’œuvre du cinéma. L’un avec son front ridé et ses yeux protubérants. L’autre avec ses mains fines et son regard acéré.

Ce n’est pas, paraît-il, Peter Lorre (incapable d’assurer le geste) qui siffle cet air d’Edvard Grieg, Dans l’antre du roi de la montagne, mais Fritz Lang lui-même (mal, ce qui donne au personnage une fêlure troublée). Cet air, tout le monde le connaît, plus grâce au cinéma qu’à la musique. Car c’est celui que siffle le Mörder que toute une ville cherche, police et pègre, dans M – Eine Stadt sucht einen Mörder, plus connu sous le titre français, en France, de M le maudit.

Un vieux film en noir et blanc à la con

Tourné en 1931 par Fritz Lang, ce film raconte la misère ouvrière frappée par la mort incarnée par la faiblesse humaine poursuivie par ceux qui rejettent la loi et la justice. Parabole du nazisme montant, le film est avant tout un procédé d’ombre et de lumière, de sons et de silences (étonnamment loquaces pour un 1er film parlant), de regards et de non-dits (le cinéma muet n’est pas encore mort). Un puzzle de scènes dans lequel s’imbriquent le destin et la fatalité, la compromission du bien et du mal, la violence et le droit. C’est un immense appel à la responsabilité et à la citoyenneté dans une Allemagne aux proies à tous les démons de la rue, à la dichotomie de la morale et à l’absence des nuances.

Le meurtrier n’est pas lui-même, la foule si.

M le maudit est un film réaliste, avec de faux comédiens mais de vrais voleurs au générique pour fabriquer un thriller simpliste : un tueur est traqué par toute une ville. Accusé du meurtre de sa première femme, Fritz Lang fera du crime le thème majeur de son œuvre et de la culpabilité son corolaire inévitable. En même temps que le thriller, Lang invente le film noir.

Alors quand est-ce que vous vous y mettez devant un vieux film en noir et blanc à la con ? C’est comme un avenger, mais sans les pouvoirs, le costume et la couleur…

papier déjà publié le 13 décembre 2023, là.

Qui mieux que le cinéphile et éditeur François Guérif pouvait parler de M le maudit ? Je le remercie de nous livrer, après celle sur Le Dahlia noir, sa contribution au CDAP en évoquant un remake du classique de Fritz Lang, intitulé M, réalisé par Losey en 1951.

La Contribution de François Guérif : M de Losey

Joseph Losey l’a dit à plusieurs reprises, et notamment dans ses deux livres d’entretiens (Le livre de Losey, Michel Ciment, Losey on Losey, Tom Milne), il ne voulait pas faire ce remake de M, le maudit de Fritz Lang. Mais il devait continuer à travailler (ce n’était que son quatrième film) devant les pressions politiques pressantes (l’arrivée du maccarthysme). Paradoxalement, le sujet (un tueur d’enfants) avait toutes les chances d’être refusé par la censure. Mais le film de Lang ayant le statut de “classique”, le Breen Office accorda son autorisation à condition que le scénario respecte scrupuleusement l’original. Ce qui posait problème à Losey : ”il y avait un mélange de Los Angeles aujourd’hui, de L’opéra de quatre sous, de l’Europe de l’Est, et tout cela ne pouvait pas se mélanger… Dès lors, le personnage principal était en conflit direct avec la structure du film”. Pour Losey, Lang voyait le personnage comme un ”monstre pitoyable, oui, mais c’est tout de même un monstre. Mon point de vue était que la société est responsable de lui et qu’il est malade. Personne ne devait le juger sinon un personnel médical qualifié et dans le cadre d’un procès légal. C’était donc deux attitudes de toute évidence radicalement contradictoires”.

Si Losey a des réticences sur l’histoire, il n’en a pas sur son acteur, David Wayne (à l’allure anonyme, contrairement à Peter Lorre), qui ne s’exprime guère, sauf dans un monologue final considéré comme un morceau de bravoure, mais dont l’explication psychanalytique semble aujourd’hui datée. Il n’en a pas non plus sur le tournage en extérieurs, qui lui permet d’utiliser des décors fabuleux et de réaliser “parmi les meilleures choses que j’ai faites”. Lang utilisait des décors peints, Losey enregistre des images saisissantes d’un Los Angeles qui a partiellement disparu (le tunnel routier et l’escalier en pente qui le longe). Et c’est bien ce qui fait le prix de ce M. Sortant de sa chambre claustrophobique, le personnage erre dans la ville à la recherche de proies, et la place que lui donne le réalisateur dans ces lieux, qui semblent l’écraser, fait ressentir, sans besoin d’aucune explication, son immense et cruelle solitude. Et ce M qu’un de ses poursuivants lui colle à la craie dans le dos n’est plus pour “Maudit”, un monstre hors du commun, mais pour ”Meurtrier”, un humain comme les autres. Comme l’a écrit Eddie Muller (Dark city), ce tournage en extérieurs métamorphose une œuvre d’inspiration européenne en authentique film noir américain.

Petit addendum : Fritz Lang a déclaré son hostilité à ce remake de son “classique”, qu’il ne pardonnait pas à Losey. Fritz Lang a pourtant tourné La rue rouge et Désirs humains, remakes de deux “classiques” de Jean Renoir : La chienne et La bête humaine.

FG

Merci François

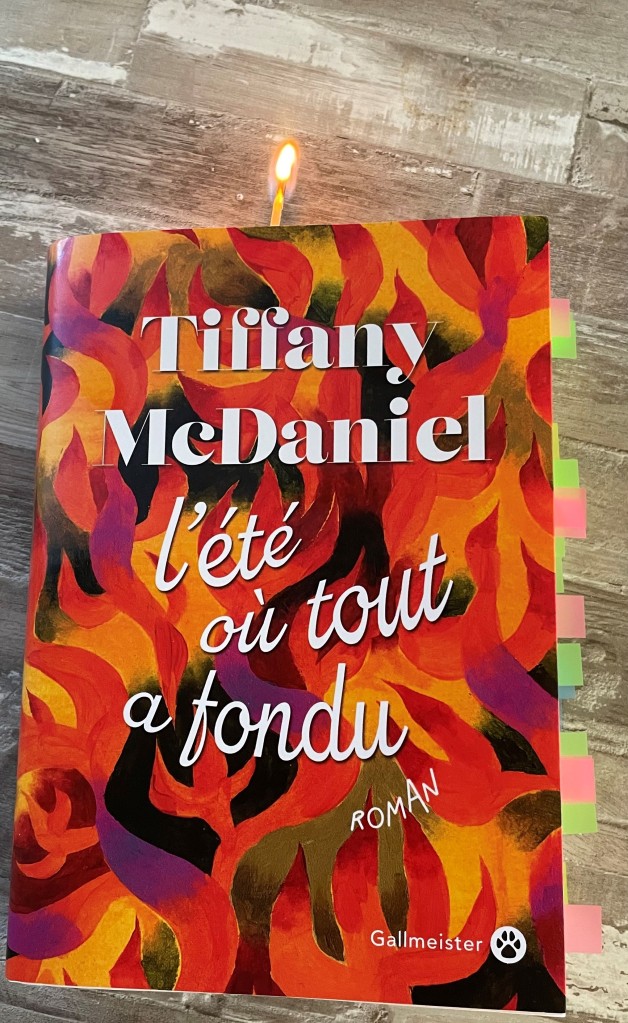

McDaniel (Tiffany)

ême si Tiffany McDaniel n’est pas une auteure de noir, par essence, elle en a l’existence. Elle a fait acte sartrien de deux romans, le troisième sort ce printemps, Du côté sauvage (chez Gallmeister, of course) qui sont des pépites noires ; le fabuleux Betty et l’étouffant L’Été où tout a fondu.

« La chaleur est arrivé avec le diable. » (page 11, incipit)

Il est arrivé parce qu’on l’avait invité. Par une annonce dans le journal, parue « à Breathed, dans l’Ohio. Pays de collines et de balles de foin, de pécheurs et de miséricordieux. » (page 19) L’annonce avait été passé par Autopsy Bliss, procureur dont le but est de filtrer, de purifier la société de ses scories, de ses envoyés. Le narrateur, aujourd’hui âgé de plus de 70 ans, qui en avait 13 en 1984, Fielding Bliss est le premier à l’avoir aperçu (mais « Peut-être que je n’avais pas été le premier à le voir, mais tout simplement le premier à m’arrêter. » page 24) et ramené à la maison.

Lui, « quand je l’ai vu, debout sous le grand arbre devant le tribunal », « il était si noir et si petit dans sa salopette, c’était comme si je le voyais par le mauvais bout d’un télescope. » (page 25) Lui, c’est Sal et il a les yeux verts. Il a été invité. Il a envie de crème glacée. Il est arrivé avec la chaleur, qui elle, n’avait pas été invitée. Lui, si. Lui, c’est Satan, Lucifer. Oui. Le Diable, invité par Autopsy Bliss. Tu es donc « le grand méchant de l’histoire » lui demande Fielding ? « – Je n’ai pas dit ça. » (page 31)

Plus, évidemment, que de savoir si Sal est le diable ou un enfant abandonné qui souhaite se faire remarquer, L’été où tout a fondu est une chronique d’un drame annoncé, du crime de l’innocence, de la déchéance de l’enfance et de la montée de la catharsis de La violence et du sacré, chère à René Girard (dont on reparlera plus bas avec Malaussène).

La concomitance de deux événements : l’arrivée de la chaleur et de Sal, dans l’Ohio profond et rural, dans une Amérique de 1984 qui ressemble à la terre intemporelle des sédentaires voyant arriver la grêle et le nomade, vont bouleverser la vie des habitants et plus particulièrement celle de la famille Bliss.

Si Sal est le diable (il n’est peut-être que les histoires qu’il raconte) alors qui sont tous ceux qui le montrent du doigt et crient à sa disparition ? Et si Sal n’était que « le seul ange parmi nous » (page 467) ? « Défendre le diable, ça veut dire défendre ce qu’il peut y avoir de bien dans le mal. » (page 468) ? Et si la damnation , c’était de revenir « inlassablement en arrière » (page 473) ?

La capillarité entre le bien et le mal

L’été où tout a fondu est un puits de questions, une œuvre profonde, un récit foisonnant aux personnages vivants inoubliables, un roman noir, dans lequel L’été où tout a fondu, Tiffany McDaniel diffuse son talent en construisant la capillarité entre le bien et le mal. On lit sous tension, debout sur le frein, on sait le danger au bout de la route, mais on l’accepte. Si l’on s’en sort, on reviendra alors sans arrêt en arrière en se demandant comment on a pu passer à côté… Et, je suis sûr qu’on n’aura qu’envie au bout des 473 pages, de revenir au début du roman pour entendre Fielding inviter Sal à venir chez lui, à entrer dans sa famille. On saura mais ça ne changera rien. On ira à nouveau jusqu’au bout.

Quelle écriture ! Limpide et parabolique, ardente et fiévreuse, baume consolateur et scalpel incisif. Le sens du récit n’a d’égal que sa propension à mener sa ligne là où elle veut qu’elle aille, ne sacrifiant ni aux modes, ni aux genres, balayant toute appropriation culturelle ou récupération politique, donnant plus à penser qu’à affirmer. L’été où tout a fondu est un livre ouvert sur la vie, sur ce que l’on fait et surtout sur ce qu’on aurait pu faire, sur le destin et les choix, ce qu’on cache et ce qu’on révèle, ce qu’on est et ce qu’on croit être.

Version plus longue de l’article. Le papier avait été écrit en écoutant Ohio de Neil Young. Merci à Olivia Castillon pour le service de presse. et merci à Bibliosurf qui a recensé ce post, là

« JE NE SUIS ENCORE qu’une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande de lui apporter, à l’instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu’il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m’assieds près de lui, je sens la chaleur de l’été qui irradie de son corps comme de la tôle d’un toit brûlant par une journée torride. »*

* page 15, Tiffany McDaniel, Betty, traduit par François Happe, Gallmeister, Totem n°208, tirage limité, édition collector, 2023, 697 pages, 15€, Prix du roman FNAC, Prix du roman CEZAM 2021, Prix des libraires du Québec, Prix America du meilleur roman, Prix des libraires Libr’à nous…

Betty. Betty… Que dire que je n’ai pas dit, écrit ? Je viens encore récemment de le conseiller à une collègue. Betty, c’est un des posts le plus lu sur ce blog. J’en ai parlé une fois, sous le coup de ma lecture, le 29 août 2021 alors qu’il concourrait pour le Trophée 813 du roman étranger. Puis j’en ai reparlé récemment lors de la publication de l’édition collector limitée, le 17 janvier 2024. Betty est un personnage tellement lumineux que je n’ai jamais pu titrer les articles parlant d’elle autrement que par ce prénom, Betty.

Voilà le plus récent.

Il suffit d’ouvrir le livre pour avoir envie de le relire. Betty est un roman noir, un bijou de nature writing, une épopée familiale, un roman de l’innocence et des culpabilités.

Un éclat aveuglant.

La petite indienne fait désormais partie de notre famille littéraire au côté de Dalva du grand Jim Harrison, de Julia dite Turtle de Gabriel Talent (dont on attend le nouveau roman), de Sam et Cora de Benjamin Whitmer et de bien d’autres…

J’ai racheté Betty, en poche, Totem n°208, tirage limité, édition collector, chez Gallmeister, traduit par François Happe. La couverture est à la hauteur du roman : magnétique. Betty est une petite indienne intemporelle bénie par la magie de mots, hantée par la fiction paternelle et la douleur maternelle qui avance dans la vie comme on grandit : irrémédiablement et de manière indicible, parfois.

Betty est un roman de Tiffany McDaniel d’un souffle narratif impressionnant et d’un lyrisme contagieux (au cours de ma marche quotidienne, ce matin, dès l’aube, à l’heure où la campagne fait rien qu’à blanchir, je me suis pris à caresser les écorces des arbres et à parler aux nuages).

Betty est le roman du drame et de la bonté familiale. « En ce qui me concerne, je viens d’une famille de huit enfants. Nombre d’entre eux sont morts dans leur première jeunesse. » (page 24*) Betty est au milieu de la famille entre un frère, et deux sœurs et deux frères. « C’est cela ma famille. Du lait et du miel, et toutes ces conneries du temps jadis. » (page 41) Une famille pauvre ne vivant que de potions et tisanes que fabrique le père, mangeant ce qui pousse dans le potager, fêtant Noël simplement : le sapin est dehors, c’est un arbre vivant, les cadeaux (uniques) sont emballés dans du papier journal, ils ont une utilité (un photo d’Elvis, un fossile, un couteau, un carnet…) et ravissent les enfants. Mais souvent la poussière est cachée sous le tapis… La maison, dans l’Ohio, qu’ils habitent a été le drame d’un fait divers dont il ne reste plus aucune trace (ni de la famille) si ce n’est des impacts de balles.

* Désormais, les références des pages sont celles du grand format…

Betty est le roman de l’innocence qui s’évapore.

Betty ouvre les yeux, grands. Elle voit ce qu’elle ne devrait pas voir (des cheveux enroulés autour d’une manivelle, un jean sur des chaussures), entend ce qu’on ne devrait pas dire à un enfant (sa mère lui raconte ce qu’elle a subi de son père avec la complicité de sa mère), touche aux éléments, l’eau de la rivière, la terre nourricière, le feu purificateur, l’air qui traverse sa tête, elle ingurgite de l’alcool (et, avec ses deux sœurs, brûle une église), elle sent le vice (de son frère), la peine (qui transpire de toute sa famille) et le sang (des poignets de sa mère, du ventre de sa sœur)… L’éveil est brutal.

Betty est le roman de la fille femme. « Devenir femme, c’est affronter le couteau. C’est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. » (page 23) Cette blessure, d’où l’on vient est aussi une « malédiction. C’est à cause de ça que les hommes ont la bêche et nous avons la terre. Juste là, entre nos jambes. C’est là qu’ils peuvent enfouir tous leurs péchés. Ils les enfouissent si profondément que personne n’est au courant, à part eux et nous. » (page 299) La Bible et le paradis perdu comme viatique. La pomme, en fait, la femme ne l’a pas mangée, elle l’a prise sur la tronche. Depuis, elle paye (elle morfle) mais heureusement, l’homme (toujours) est là : « Faut toujours [que les garçons] fassent comme s’ils passaient leur temps à sauver les filles de quelque chose. On dirait qu’ils sont incapables de comprendre qu’on peut se sauver nous-mêmes. » (page 355) Betty est prévenue.

Betty un roman polymorphe et pluridimensionnel.

Chaque personnage a son existence, ses fêlures, ses déformations, pour une vie et pour l’éternité.

Dans la famille Carpenter, je veux…

D’abord, d’abord il y a la mère, Alka, qui, après huit enfants, décide: « – À partir de maintenant, mon corps n’appartient qu’à moi… » (page 54). Désaxée, suicidaire, elle se décharge de ses tourments sur Betty (« C’est l’heure de ton cadeau d’anniversaire » lui dit-elle avant de raconter l’horreur » – page 290) : » – J’ai suivi le bruit jusqu’au grenier. J’avais imaginé des tas de choses, mais jamais je ne me serais attendu à voir mon frère penché au-dessus d’une table et le garçon des voisins derrière lui. » (page 169) Et de lui expliquer que son père a alors puni son fils en lui faisant littéralement manger la Bible jusqu’à l’étouffement et la mort. Et le père (donc le grand-père de Betty) ne va pas s’arrêter là… « Tu sais quelle est la chose la plus lourde au monde, Betty ? C’est un homme qui est sur toi alors que tu ne veux pas qu’il y soit. » (page 299) La petite indienne, qui ressemble à son père cherokee porte le fardeau de sa mère : « J’avais les yeux de mon père, et désormais j’avais aussi la souffrance de ma mère. » (page 305)

Ensuite, il y a le père, Landon. Betty est sa petite indienne. Il parle, il cuisine, il lui apprend ce qu’elle doit retenir, la console, l’alphabétise en l’emmenant à l’école. Bienveillant, il tente de faire vivre tout le monde, de soigner, les siens et les autres. C’est une mythologie à lui tout seul. Animiste mais capable de reconstruire l’église (en inscrivant les noms de ses filles sur une poutre, comme ça on ne pourra pas reprocher aux Carpenter de ne pas être chrétiens), il a une réponse à toute question, une histoire toujours à offrir. C’est la parole empathique et le geste thaumaturge. » – Tu es toi Betty. – Et comment je peux le savoir ? – En pensant à tes ancêtres. Tu es la descendante de grands guerriers. ‘Il a posé sa main sur ma poitrine.) Tu es la descendante de grands chefs qui ont mené leur nation à la guerre et à la paix. Puis il a dit « Tsa-la-gi » en me tenant la main pour écrire le mot en l’air avec la sienne. » (page j’ai perdu la référence)

Et le grand frère, Leland, alternant travail (plus ou moins militaire) et chômage. Betty le craint car il « pourrait ne pas être celui qui serait puni », le coupable innocent en quelque sorte, le responsable mais pas coupable. Alors, elle essaye de mettre dans un coin de [sa] mémoire un petit fragment de lui qui ne soit pas totalement mauvais. » (page 352)

La grande sœur Frya. Qui sacrifie ses cheveux. Qui applique contre son propre corps les remèdes dont parle sa mère. Qui ne répond plus bonne nuit. Qui ne veut surtout pas inquiéter sa sœur Betty. Elle aime les fleurs, les pissenlits particulièrement, allant jusqu’à les manger. Elle rêve sa vie mais a du mal à jouer son propre rôle dans sa tragédie personnelle.

L’autre grande sœur, Flossie. Sortie comme ça, d’un seul coup (page 48), du ventre de sa mère. « Faire une entrée remarquée a toujours été le désir le plus ardent de Flossie. » Filou, elle se chamaille le plus souvent avec Betty, se retrouvant même, une fois, un hameçon planté dans les fesses. Elle est amoureuse d’Elvis. Plus tard, elle sera actrice. En attendant, elle kidnappe le chien du pasteur pour attirer la gloire et l’argent.

Et puis, il y a Trustin, le petit frère. Trempé dans une rivière à la naissance, une truite lui a touché les fesses. Ce sera un excellent nageur a déclaré le père. Il dessine. Au fusain. Les orages, par exemple. « – On dirait un coup de fusil, hein ? » (page 316).

Et le petit dernier, Lint. Des cailloux dans la tête, il bégaie et s’invente des maladies, se dessinant deux points rouges, mordu par un serpent, serrant les poings, qui se transforment en serres. « – … Pourquoi tu inventes toutes ces choses ? – Je fais s-s-semblant parce que si P-P-Papa peut me guérir là (il s’est touché le corps) alors peut-être qu’il peut me g-g-guérir là aussi, a-t-il dit en se touchant la tête. » (page 309)

Et puis, il y a les autres. Car Betty est un roman de l’altérité. Mamie Lark et Grand-père Lark (« Tu es aussi mauvais que ton frère, disait-il en fronçant les sourcils et en faisant claquer ses lèvres. Un pédé et une putain. Quand on a des enfants comme ça, on n’a pas peur de l’enfer. » – page 289), M. Chill, l’instituteur à la règle punitive, Ruthis la peste ennemie, les journalistes de The Breathanian qui rendent compte des faits divers (les coups de fusil qui ont fracassé la vitrine d’un magasin, l’église qui brûle), le docteur Lad (« qui vous donnait l’impression d’avoir toujours été vieux » – page 270)…

Betty est le roman de la discrimination. Les fruits d’une blanche et d’un indien ne peuvent que récolter de la suspicion, des poncifs, des jugements, des sentences et des condamnations.

Et puis, et puis et puis il y a Betty. Betty la narratrice, au milieu des acteurs de sa vie, actrice elle-même, héroïne de sa vie qui survit en écrivant. Les mauvaises choses, elle les écrit sur un bout de papier, qu’elle met dans un bocal et qu’elle enterre. Betty est petite (« Je ne suis ENCORE qu’une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. » – page 17) mais elle grandit vite, très vite.

Betty est le roman de la nature : « Tu savais qu’on peut utiliser une toile d’araignée pour arrêter le saignement d’une plaie ? » Et son père de rajouter : « Souviens-toi de tout ça, Betty. » (page 138)

« Aucune eau ne connaît le repos. »*

* page 697 de l’édition poche

Betty est un roman qui, une fois lu, devient immédiatement un roman qu’on aurait tant aimé avoir encore à lire. On le quitte avec autant de regret que de passion que l’on aura à le relire. « Aucune eau ne connaît le repos. »

Papier déjà publié là. J’ai rencontré Betty grâce aux adhérents de 813 qui l’avaient placée dans les 5 romans susceptibles d’obtenir le Trophée Michèle Witta 2021 – qui avait été attribué à Deon Meyer pour La Proie.

5/5 avec Olivia Castillon

« Je me sens à ma place. »

Olivia Castillon est attachée de presse pour Gallmeister (notamment) mais aussi pour le Festival Quai du polar (Lyon) et le Festival Un Aller-retour dans le noir (Pau). J’ai cru bon lui poser des questions. Voici ses réponses.*

Comment êtes-vous devenue attachée de presse ?

J’ai fait des études de lettres et je n’ai pas l’esprit suffisamment synthétique et rigoureux pour faire une bonne éditrice. Mais j’aime la littérature. La lecture. Et j’ai le goût de la communication, de la dissémination, de la mise en relation, j’aime l’idée d’être un relais de transmission entre l’auteur ou l’autrice, la maison d’Edition, et les lecteurs et lectrices, par le biais de la presse. J’aime être un rouage de cette chaîne qui permet, dans l’idéal, à quelqu’un qui écrit seul(e) à un bureau, de parvenir à toucher un(e) autre qui sera dans son fauteuil, dans son lit, sur une plage. Qui vibrera à l’autre bout de ce fil invisible. Entremetteuse parmi d’autres (les journalistes, les relations libraires, les représentants, les libraires…), c’est chouette d’appartenir à cette chaîne.

Est-il facile, agréable, passionnant de trouver sa place entre l’éditeur, l’auteur et le journaliste ? Et le lecteur, la lectrice dans tout ça ?

J’ai beaucoup de chance. Je me sens à ma place.

Je ne suis pas autrice moi-même, je n’ai aucune prétention de ce type, je me réjouis juste de mettre tout le monde en relation et de pouvoir glousser au téléphone avec les uns ou les autres une grande partie de ma journée. De mettre en valeur roman, événement ou auteur, d’écrire, de parler à des journalistes que souvent j’aime bien, pour attirer leur attention sur telle ou telle parution ou programmation. Et c’est passionnant de chercher un chemin, une stratégie pourrait-on dire, d’imaginer comment faire au mieux – parce qu’on veut toujours faire au mieux.

En plus si on échoue, en tant que free lance, on se dit qu’on peut vite se retrouver sur la touche, sans boulot. On est tous dans le même bateau. 😉

Le travail est-il différent entre un éditeur et un festival ?

Ce n’est effectivement pas le même travail, selon que l’on travaille en soutien à la promotion d’un livre ou d’un festival. J’aime la diversité des deux missions. Et j’ai la chance de travailler pour de très bons éditeurs et de très beaux évènements qui me rendent fière d’être à leur service et de les faire connaître, à mon niveau. La qualité de leurs propositions donne du sens à mon métier.

Le noir, c’est un choix, une nécessité ou une opportunité ?

C’est un choix et une opportunité. C’est parce que j’en lisais beaucoup que je me suis spécialisée. Même si maintenant j’aspire à lire des fins heureuses pendant mes vacances, histoire de récupérer ! . 😉

Avez-vous la sensation de participer à l’esprit créatif du livre sachant que chacun comme un colibri fait sa part ?

À l’esprit créatif, non. Mais je suis un petit colibri.

Qui est votre « sans qui, rien n’aurait été possible » ?

Deux personnes :

Une amie d’amie, un peu perdue de vue aujourd’hui, qui un jour m’a dit : « Je bosse pour la boite de communication qui s’occupe du Prix SNCF du Polar (je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans, etc), on ne lit pas de polars, tu ne veux pas venir bosser avec nous pour les lire, les sélectionner et parler avec les éditeurs ? » Premier pas fondateur.

Puis Hélène Fischbach, rencontrée par ce biais, qui m’a emmenée dans l’aventure Quais du Polar, il y a presque 20 ans, puisque nous fêtons notre vingtième édition. Une fabuleuse aventure professionnelle. Ma bonne fée.

Je sais ce que je leur dois : Une très, très grande partie de ma vie, la gagner en faisant un truc que j’aime, et me sentir professionnellement à ma place.

Merci Olivia.

McGuffin

ais non ce n’est pas le nouvel acteur du Tartan noir (à lire à T), un primo auteur écossais qui va enterrer Rankin, dépasser McIlvaney ou détrôner Peter May, ni le dernier né Apple né de l’héritage de Steve Job et encore moins le dernier souteneur qui fait son beurre sur du pain de fesses nigérian.

Non, ce McGuffin-là provient sûrement sans doute, comme on dit quand la source est trouble, du facétieux Alfred Hitchcock, qui s’y connaissait en trucs et en astuces pour hameçonner le spectateur et envoûter la spectatrice. L’intérêt du suspense ne réside pas dans la qualité de l’intrigue mais dans l’attrait que chacun porte à un objet, le McGuffin, qu’on ne cerne pas bien mais dont on sait qu’il est primordial de : courir après et d’en mettre la main dessus et ce, quitte à tuer, éventrer, énucléer, dynamiter (façon puzzle), atomiser sinon l’humanité du moins ceux qui vous empêchent de.

C’est l’élément moteur, l’eldorado qui brille et consume les âmes, le diamant (le youkounkoun du Corniaud), le document (top secret), la clé USB (la bombe numérique), la formule mathématique qui permettrait de (Les 39 marches), l’objet mystérieux (la patte de lapin dans Mission Impossible 3) … Le fin du fin étant lorsque le McGuffin est dématérialisé, voire vidé de son sens, moins on en sait plus il apparaît dangereux, comme les secrets du gouvernement dans La Mort aux trousses.

Truffaut raconte qu’Hitchcock lui aurait confié (Le Cinéma selon Alfred Hitchcock, Grasset, 1967) : « Deux voyageurs se trouvent dans un train allant de Londres à Édimbourg. L’un dit à l’autre : Excusez-moi, monsieur, mais qu’est-ce que ce paquet à l’aspect bizarre que vous avez placé dans le filet au-dessus de votre tête ? — Ah ça, c’est un MacGuffin. — Qu’est-ce que c’est un MacGuffin ? — Eh bien, c’est un appareil pour attraper les lions dans les montagnes d’Écosse — Mais il n’y a pas de lions dans les montagnes d’Écosse. — Dans ce cas, ce n’est pas un MacGuffin ».

Hitchcock ne recherchait pas la vérité mais le vraisemblable et, à partir du moment où c’était crédible, cauteleusement, il manipulait avec ironie ceux et celles qui adhéraient à la croyance en son McGuffin. Plus le McGuffin était flou, mieux l’histoire se porterait car il déclencherait ce qui était primordial et vital : donner, même faux, de l’espoir en barre.

La statuette du Faucon maltais est sans doute le McGuffin le plus symbolique du roman noir et du film noir. Tout le monde court après Et, à la fin du film, quand la statuette est récupérée et que l’on s’aperçoit qu’elle n’est qu’en plomb, s’ensuit ce dialogue entre un flic et Sam Spade : « – C’est lourd. C’est quoi ? – Disons… ce dont les rêves sont faits. »

En fait, au final, l’important c’est de comprendre que le McGuffin n’a aucune importance mais un grand intérêt.

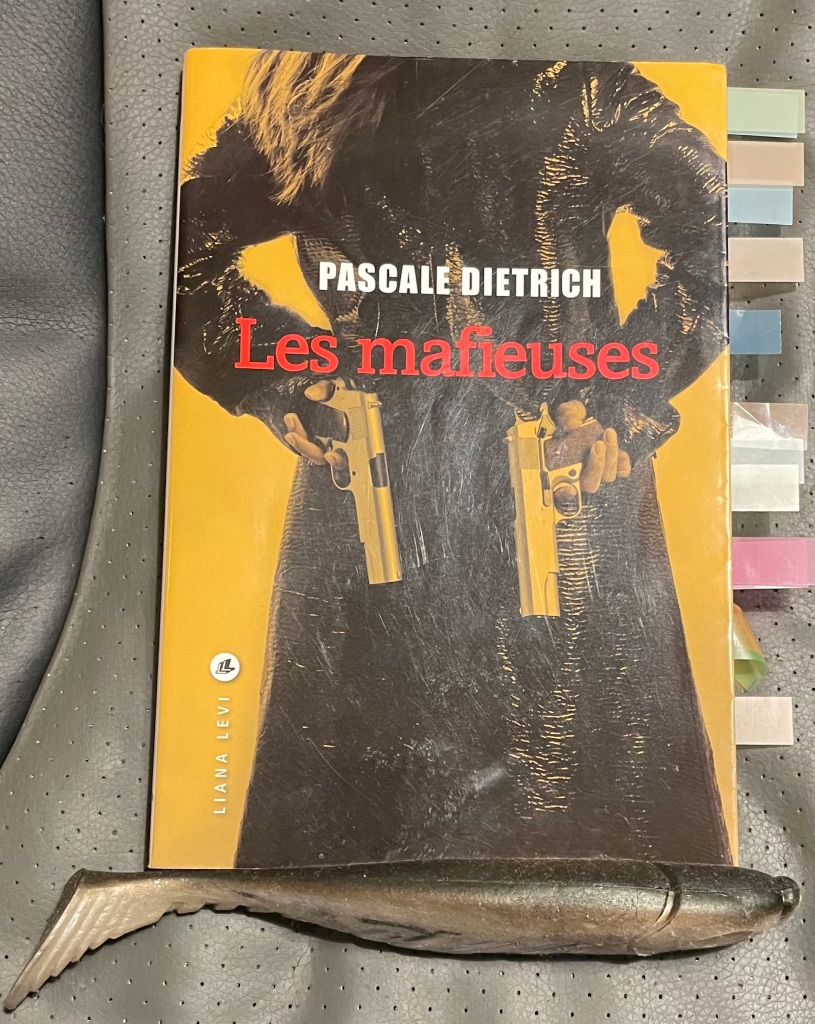

Maffieuses (Les) (Dietrich)

afiosa*, la série initiée par Hugues Pagan, avec Stéphanie Benson (au moins pour la saison 1 et puis après la relation s’est délitée), avait défriché le chemin. Les femmes peuvent aussi être de sordides cheffes d’entreprise criminelle prêtes à tout et/ou des femmes tentant de survivre dans ce milieu hautement toxique et couillu. Elles n’ont pas plus le rôle de victime sans encore endosser celui de bourreau. Pascale Dietrich (que l’on peut retrouver sur bbb, ici) l’a bien compris et en tire un délicieux roman lui permettant de titrer au féminin cette cosa nostra masculino-masculine pour mettre en avant celles qu’on ne regarde pas ou si peu ou alors plus bas que le regard peut porter. Le roman s’appelle Les Mafieuses et il est publié chez Liana Lévi.

* que je n’inclue pas ici pour une raison simple : je n’arrive pas à accrocher et ce, après plusieurs tentatives de vision boulimique, je cale en saison 2 ou 3, n’arrivant pas à suivre cette famille, à développer une quelconque empathie ou une solide aversion, pire, elle finit par m’ennuyer… Le casting peut-être, la réalisation, le manque de moyens (les manifestations en Corse ont l’air de rendez-vous de lycéens en colère). Le plus réussi, en saison 1, est le final où les comédien.ne.s apparaissent, regard droit, l’un.e après l’autre, mais c’est la fin et quand ça repart, la magie s’est envolée.

La famille Acampora tient dans les mains de Leone, mafioso qui sucre presque les fraises puisque pas encore mort mais plus tout à fait vivant, qui laisse à sa femme un drôle de testament : puisqu’elle a été si fidèle en amour, il a engagé un tueur pour les réunir par-delà la mort. Sympathique. Alors on se serre les coudes, chez Les Mafieuses ; on planque la mère Michèle et ses filles recherchent le tueur : Dina qui travaille dans l’humanitaire en essayant de redorer la couleur de l’argent familial afin d’en éliminer les effluves et Alessia, pharmacienne, qui sait le faire fructifier, en bonne commerçante… Un trio offensif parce que, paraphrasant * Vergniaud, les hommes n’apparaissent comme des géants que parce qu’elles sont trop souvent à genoux. Et qu’elles, elles se lèvent…

« J’aime bien m’amuser du regard que portent les femmes sur les hommes. »

Alors, évidemment, on brandit la pancarte, on forge les arguments, on brûle son soutien-gorge, mais, avant que d’aller crier haro sur l’homo, il serait bon d’écouter Pascale Dietrich à qui j’avais demandé : « Vos personnages sont souvent des femmes (…) Vous sentez-vous avoir une responsabilité genrée ? Êtes-vous une féministe subtile (4ème de couverture de Les Mafieuses*) … et qui m’avait répondu : « On me demande souvent si j’écris des polars féministes parce qu’il y a encore peu de personnages féminins dans le roman noir, même si ça évolue. Je suis poussée à mettre en scène des femmes car mon point de vue est celui d’une femme. En outre, les mettre au premier plan permet de montrer une réalité peu visible dans les polars. Par exemple, le rôle des femmes dans la mafia – qui est crucial – est très peu exploré dans les fictions sur le sujet. Or, parler de ces femmes dans ce monde si particulier est une façon d’aborder les obstacles qu’elles rencontrent dans la société de façon plus générale : dans l’espace domestique comme dans le monde du travail. Il y a donc du féminisme dans mes polars même si, au départ, la démarche militante n’est pas première. Et puis, j’aime bien m’amuser du regard que portent les femmes sur les hommes : ces moqueries sont de petites revanches. »

* « Subtilement féministe, délicieusement féroce, Pascale Dietrich bouscule les codes pour teinter de rose le roman noir ».

Ouvrez Les Mafieuses, elles ont à nous apprendre que « chaque jour est un nouveau départ ».

Pascale Dietrich, Les Mafieuses, Liana Levi, 201 pages, 2019 15€ (Jai Lu, 2020, 7€10)

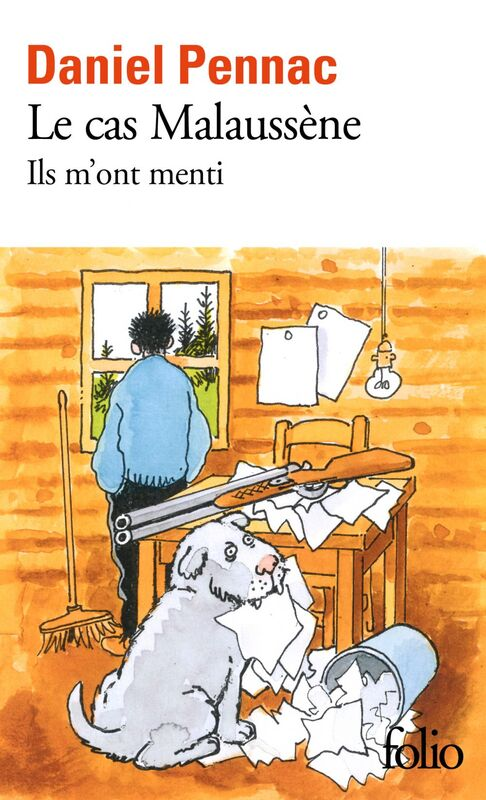

Malaussène

ais c’est un métier ça ? Ça oui. Chez Pennac. Et pour Benjamin Malaussène. Bouc émissaire consiste à être payé pour se faire engueuler à la place des autres. Le concept a été développé plus sérieusement par René Girard dans La violence et le sacré (un livre qui confine à l’abime par son intelligence et sa force) et, évidemment, Le bouc émissaire (1982, Grasset). Dans toute société, il y a forcément un type qui, au centre, devient le catalyseur de toutes les tensions – la violence mimétique – et permet au groupe de passer le chaos attendu. Le bouc émissaire minime les pertes, endosse la responsabilité du sauveur grâce à son fracas personnel, son sacrifice. Enfin René Girard, là, et Daniel Pennac, ici, l’expliquent mieux que moi.

Benjamin a une mère amoureuse en fuite. Si bien que c’est lui qui se coltine la fratrie (6 frères et sœurs), les pleurs et les couches, les lectures du soir et les devoirs du jour, les rendez-vous chez le principal et le dentiste (les deux sont redoutables) et les premiers émois et les amours perdues. Il travaille dans un grand magasin (Tome 1 : Au bonheur des ogres), aux Éditions du Talion (Tome 2 : La petite marchande de prose), a une fiancée Julie et donc 6 frères et sœurs : Louna l’infirmière qui ne vit plus à la maison, Clara « qui photographie le monde tel qu’il est et quel qu’il soit » et son fils C’est Un Ange (surnommé Sept), la voyante Thérèse, mère de Maracuja (Aux fruits de la passion), Jérémy le bricoleur baptiseur, Verdun, épouse d’un juge d’instruction (Le Cas Malaussène, 1. Ils m’ont menti), Le Petit le dernier né (dont el père est révélé dans Des Chrétiens et des Maures) et Julius le chien épileptique qui défie les lois du vivant…

Les deux premiers tomes sont parus en Série noire et, devant le succès, le 3e, La Petite marchande de prose paraîtra, comme les suivants, dans la blanche de chez Gallimard (réédité en Folio, couverture illustrée par Tardi).

« Mon plaisir est dans l’écriture. » (Pennac)

Pennac c’est la verve linguistique, l’éclat du sourire et le rire picaresque, des histoires à faire des histoires dans la famille, hautes en couleurs et sous couverture noire (Pennac doit tout, il le clame souvent, à la Série noire de Chandler et Charyn). On l’aime pour ça et on le lui reproche, quitte à le boucémissairiser. C’est un peu l’agacement du succès. Pennac écrit pourtant des histoires qui ont la prétention de nous faire rire, de nous cultiver, de nous intéresser et cela, pour le plus grand nombre. C’est forcément louche dans les synapses de certains. D’autant plus que l’auteur va, avec son essai Comme un roman et ses coups de coeur médiatiques qui deviennent illico des best sellers (Bobin, Altan…), devenir tant incontournable que gênant. Bref, on eût aimé qu’il restât professeur dans son lycée professionnel. Raté. Et tant mieux. J’ai eu le plaisir de le rencontrer (une fois invité au Festival du polar à La Roche sur Yon et une autre fois croisé au Festival d’Avignon, dans la rue ; nous avions caféiné ensemble) et le bonheur de le lire. Comme apparemment Pierre Lemaitre qui l’encense et le compare au plus grand : « Avec Pennac, nous tenons notre Westlake. » (p.546 du DAP, PLON)

Il faut dire que son héros, son double ?, Benjamin, a le don d’aimanter les ennuis et comme il prend (cher parfois, une balle notamment dans La Petite marchande de prose) sur lui, il nous touche avec sa propension à accepter l’inacceptable. Il gonfle notre égo de sauveur, notre écho courageux, notre miroir grossissant. Endossant le costume de poutre, le nôtre de paille nous parait surfait. Benjamin dynamite la famille « un enfant, c’est un papa + une maman » (les pères sont inconnus, la mère une étoile filante, le premier qui la découvre, lui donnera un nom ; il pourra se faire aider par Jérémy). Benjamin cosmopolise les relations (il vit à Belleville comme Pennac) et babelise les valeurs. C’est un concentré d’humanité. Il fallait bien pour le mettre à l’ultime épreuve un méchant bien méchant, Pépère, « un vieux salopard à la noirceur débonnaire » (Le Cas Malaussène, 2. Terminus Malaussène) : « Je ne savais pas que les enfants avaient failli se faire tuer dans le volume précédent. Quand j’ai appris que c’était Pépère qui avait fait le coup, j’ai pigé un truc : qui ne connaît pas Pépère ne sait pas de quoi l’être humain est capable. »

« Je préfère ne pas » serait la devise de Benjamin Malaussène, bartelbien convaincu, il se fout de tout et n’a aucune ambition dans quelque domaine que ce soit, sinon le désir de vivre même si – naître étant donné à tout le monde – le bonheur est une utopie dangereuse. « Son royaume, c’est l’autre « assure Pennac. Son projet, c’est ne pas en avoir ; il vit le moment.

Je ne suis pas devin, ni Miranda, mais m’est avis qu’il est fort possible que Malaussène postérise plus que Daniel Pennac qui redeviendra, plus tard, ce qu’il a toujours été, Daniel Pennachioni, ce cancre, fils de gradé ayant commis le sacrilège d’écrire Le service militaire au service de qui ?. À moins qu’il n’ait le projet de s’en prendre au SNU, la créature risque de digérer son maître. Pennac est mort*, vive Malaussène !

* Je répète que je lis mal les augures et reste peu doué pour les auspices. Je ne suis pas Jupiter, nom de Zeus !

J’ai rencontré Benjamin Malaussène lors de mon objection de conscience à la bibliothèque municipale de La Roche sur Yon alors que je découvrais l’existence de la Série noire grâce à Christophe qui m’avait ouvert la voie. Je suis entré dans le noir par Le Der des ders de Didier Daeninckx et Benjamin s’est engouffré, la porte était ouverte. Depuis, il m’accompagne comme tant d’autres, Harry Bosch, Montalbano, Matt Scuder, Dalva, Erik Winter, Rafaël, le privé de Babylone, Jack Taylor, Kurt Wallander, Betty, Boccanera, il perpétue la flamme et, en ces temps de grands vents, on prend la lumière dès qu’on peut.

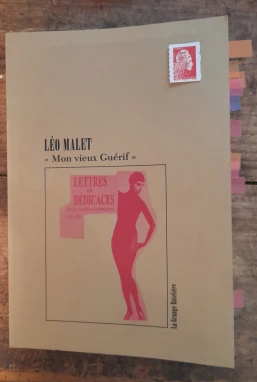

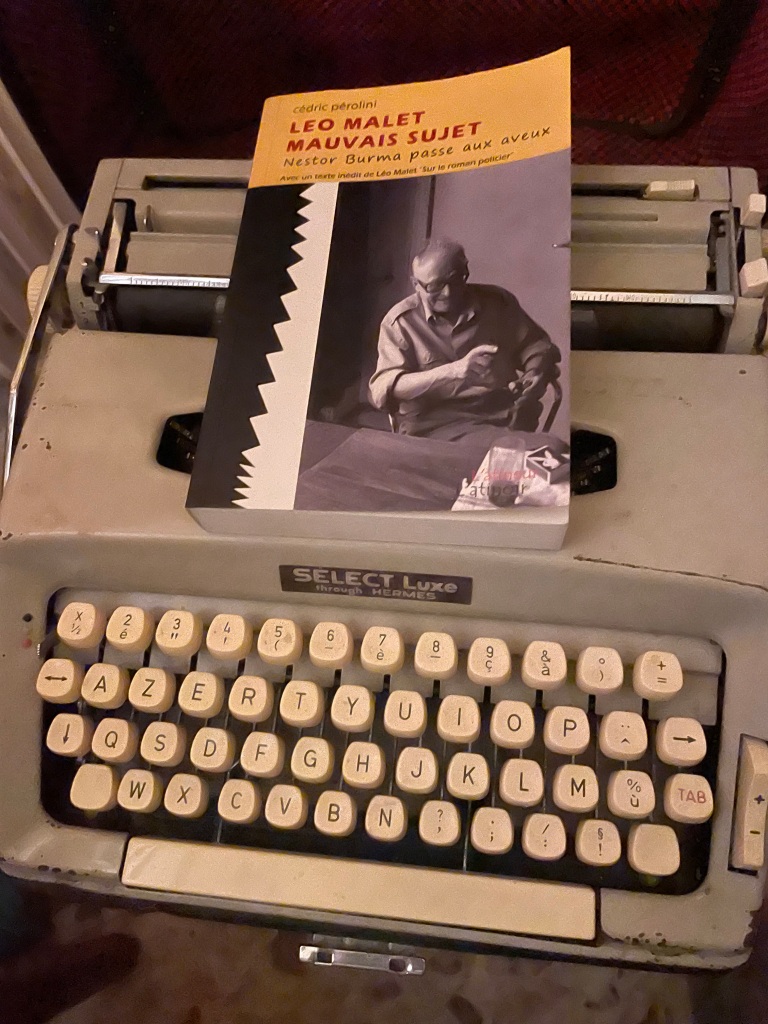

Malet (Léo)

(1909-1996)

on vieux avait-il coutume de dire en s’adressant à François Guérif (35 ans plus jeune que lui) Sa correspondance nous a été dévoilée par La Grange Batelière en 2020 (Mon vieux Guérif, 289 pages, 24€). Léo Malet y parle crument de fric et de cul en s’amusant avec des collages suréalisto-pornograhiques. L’auteur des Nouveaux Mystères de Paris s’y livre tel qu’il est : anxieux sur sa survie, lucide sur sa postérité et potache sur le reste. Un ouvrage à picorer, avec tous les défauts d’une correspondance privée (était-ce nécessaire de sortir ce qui était « confidentiel » ?) et quelques perles. Le tout manquant d’exégèse*.

* Lire la chronique entière de ce livre ici.

Le mauvais sujet non repenti

Il faut dire que le personnage est complexe. Est-ce pour cela que Pierre Lemaitre l’a ignoré ? Je ne pense pas ; il ne se gêne pas de dire le mal (et le bien) de ce qu’il pense de. Le coup de griffe est métronome dans ses pages et plutôt roboratif et sain. Pour une hagiographie du noir, on repassera. Non, mais pourquoi ignorer le démiurge de Nestor Burma de même qu’il snobe Tardi ?

Peut-être est-il fâché de lire sous la plume acérée de Léo quelques saillies racistes dont on se passerait tant, en ces temps, elles fusent de plateau de télévision en organe de presse avec la mention, de toute façon on ne peut plus rien dire, ce qui me permet de l’affirmer… Car le mauvais sujet atrabilaire ronchon, anarchiste de droite, révolutionnaire amnésique enfonce la pédale quand on lui touche un mot sur son fond de pensée, il lâche : « Je suis raciste dans la mesure où moi, j’ai rien contre les Noirs, mais enfin pour donner une image, un Noir dans la rue ça fait pittoresque, deux, ça fait de la musique, et trois ça pose un problème. »* Une version antérieure à « Quand il y en a un, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes » de Brice Hortefeux en direction des Maghrébins (il a juré que c’était pour plaisanter sur les Auvergnats). Il faut dire que Léo Malet ne porte pas non plus ces derniers sa besace : « Les Arabes m’emmerdent et je ne les aime pas ! Et je les tiens tous pour des cons. ! »* De même que les Gitans qu’il conchie en excusant Hitler dans son Journal secret…

* Page 94 de Léo Malet mauvais sujet ou Nestor Burma passe aux aveux de Cédric Pérolini, L’atinoir, 2010, 305 pages, 9€50

Il aurait pu alors évoquer l’œuvre au noir de l’homme qui, avant l’homme qui met le mystère KO, avait creusé le sillon sombre avec des titres aujourd’hui ignorés du grand public comme la trilogie noir drapeau selon les mots de Patrick Pécherot *: Le Soleil n’est pas pour nous, Sueurs aux tripes, La vie est dégueulasse ou de sombres écrins comme L’ombre du grand mur que je viens de terminer ces jours-ci et, à part quelques scories et facilités (« Cependant que je faisais un bond de côté, évitant la balle qu’il me destinait… », p.89), le livre est troublant d’inventivité et de noirceur, sachant qu’il date de 1942 et qu’il est l’auteur d’un écrivain français, c’est plus qu’une prouesse, c’est une promesse.

* Préface à Léo Malet mauvais sujet ou Nestor Burma passe aux aveux opus cité.

« Je traînais après moi l’ombre du grand mur et sur toute ma personne l’empreinte de la grille des barreaux d’acier dur, mots croisés dans lequel jamais s’inscrit l’adjectif : libre. »

Le narrateur, Lewis Ted Crawford, est un chirurgien condamné pour meurtre et qui passe trois ans en prison (« même pas le temps d’emporter un mauvais souvenir », p.17). Il sort en début de confession, et après avoir raconté l’origine de son séjour, innocent, il s’est tu pour l’honneur d’une femme, il s’engage dans une bande de braqueurs pour en devenir le doc officiel grâce à l’entremise d’un confrère alcoolique qu’il sauve de l’embarras en le remplaçant au pied levé : « Mon premier travail, après ma sortie de prison, consistait à soigner un gangster recherché par la police ». (p.69) La sortie du doc va marquer son entrée en enfer et dévoiler la machination qui a abouti à sa condamnation et à sa radiation.

Et ne croyez pas que ce fut là un roman écrit à la va comme je te pousse le chariot de la remington : « Il eût été bien étonnant que cette bicoque d’apparence abandonnée, bâtie face au lac et en lisière d’un petit bois, attirât l’attention des fédéraux en chasse. Néanmoins, et encore que nous nous fussions fait hacher en morceaux plutôt que de l’avouer, la peur était présente, réfugiée avec nous dans ce triste local, bleui de la fumée des innombrables cigarettes que la nervosité nous faisait griller sans arrêt. » p.116-117)

L’ombre du grand mur est un grand roman qui dénonce, en 1942, la difficile réinsertion d’un taulard, dévoile les mesquineries du destin et qui annonce cauteleusement l’arrivé du noir à la française (même si tout se passe aux States…), comme une voiture qui fonce droit vers le mur même si celui qui conduit est debout, le pied sur le frein.

À partir du moment où l’aveu est lâché : « Même sous les insultes et les coups, je ne répondis que « J’ai dormi ». Il ne fallait pas que je flanche. Rien ne devait me faire dévier de cette idée fixe : j’ai dormi. Rien… Et je devais m’efforcer, par la répétition de cette phrase, de m’en convaincre moi-même… « Pourquoi ? « Pour que tout retour en arrière fût impossible. » (p.41) Tout est dit. Tout est acté. Peu importe, il faut tout de même jouer.

Plus que les Burma, je crois, qui sombrent parfois dans Les eaux troubles de Javel (« à plus d’un titre », selon le mot de Patrick Pécherot*) il faut redécouvrir le Léo Malet noir, couleur drapeau, le Malet d’origine, moins amer que sa copie finissante*.

* Opus cité. L’auteur, Cédric Prolini revient sur cette idée du Malet raciste sur sa fin de vie : « il écrit pourtant, dans l’un de ses premiers textes (il a 17 ans) être « écœuré » par « quantité de métèques » croisés à Paris. Il l’était déjà jeune et il en a pris conscience quand il fallut rééditer ses livres, il resurfaça le tout en gommant toutes ses saillies. Sur la fin, il aimait provoquer et s’amusait à proférer pour choquer…

François Braud

papier écrit en écoutant Jean-Louis Murat* et son best of, moi vivant, disait-il, pas de best of, il est mort la veille (25/05/2023) de sa sortie (26/05/2023). JL Murat est sur bbb…

« Rien n’aura jamais fait la peine que tu nous fais«

* Mireille Matthieu était enrouée ; elle avait 1000 colombes dans la gorge…

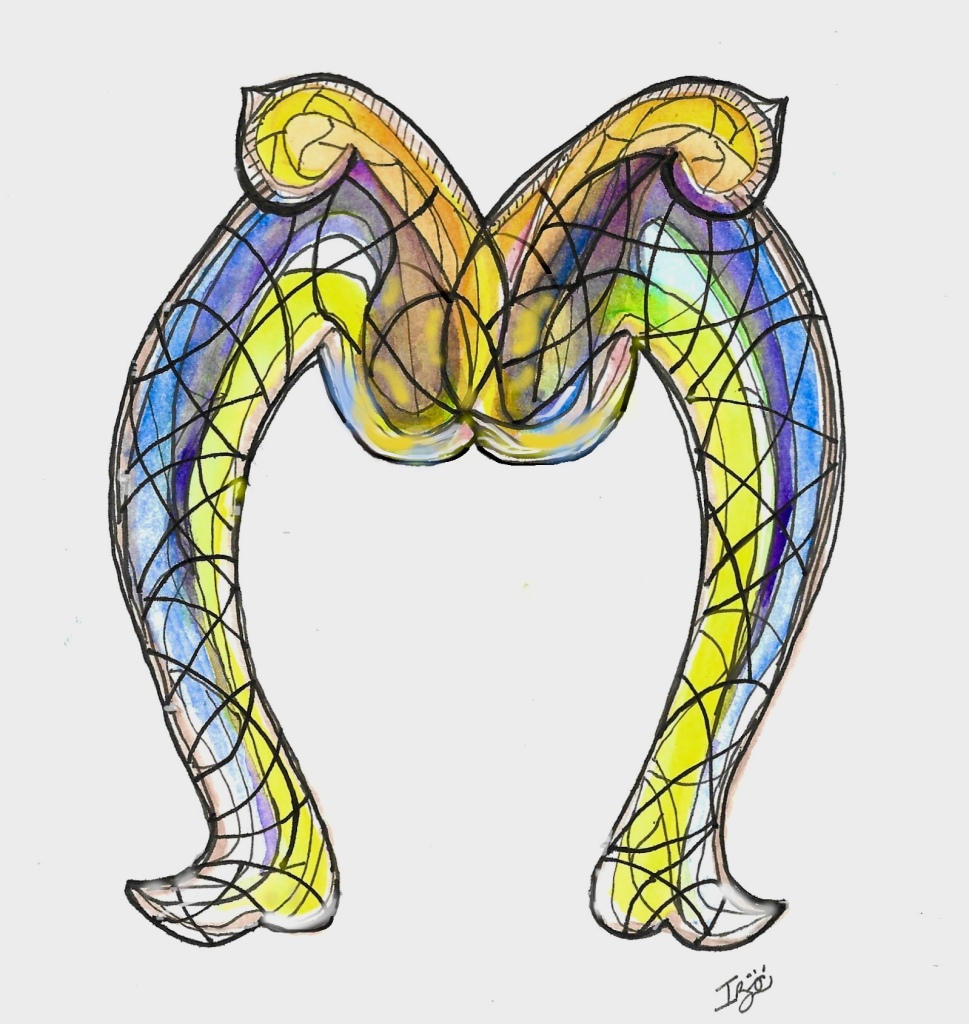

erci à Vali Izquierdo pour ses lettrines…. qui, quand elle ne dessine pas, enfile des perles avec talent, voyez plutôt.

À SUIVRE…

À venir le 1er mars :

anufacture de livres (La), Manzini (Antonio), Mariée de corail (La) (Bouchard), Masque Le (et la plume), Maugendre (Paul), Memento, Mes soixante huîtres (Pouy) et Mesplède (Claude)…

C’est déjà du passé…

Lettre A, Partie 1 / Télécharger ? je clique là (ABC du métier (L’) / Alcool / Alibi)

Lettre A, partie 2 / Télécharger ? je clique ici (Amila – Meckert / Arme du crime)

INVITÉ La contribution au CDAP : A comme Amila par Didier Daeninckx (auteur de romans noirs : Rions noir, avec Jordan, Creaphis)

Lettre A, partie 3 / Télécharger ? C’est là (Arnaud / Auster / Avis déchéance – Akkouche / Aztèques dansants – Westlake)

Lettre B, partie 1 / Télécharger ? C’est par là (Baronian / Bataille des Buttes-Chaumont (La) – Jonquet / Battisti / Bête et la belle (La) – Jonquet / Bialot / Bible)

INVITÉ La contribution au CDAP : B comme Battisti par Gérard Lecas (auteur de romans noirs : Deux balles, Jigal)

Lettre B, partie 2 / Télécharger ? Je clique là (Black Blocs – Marpeau / Blogs / Brève histoire du roman noir (Une) – Pouy / Brouillard au pont de Bihac – Oppel / Bruen)

INVITÉ La contribution au CDAP de Jean-Bernard Pouy (auteur de En attendant Dogo), B comme Bruen.

Lettre C, partie 1 / Télécharger ? Je clique ici (Ça y est, j’ai craqué – Dessaint / Cadavres ne portent pas de costards (Les) – Reiner / Caïn / Canardo / Cette fille est dangereuse – Granotier / Chuchoteur (Le) – Carrisi / Chute)

Lettre C, partie 2 / Vous pouvez télécharger le post (Classer/déclasser, Codes et des poncifs, Condor (Le) – Holmas, Michael Connelly)

Lettre C, partie 3 / À télécharger, là (John Connolly, Contrat, Cosmix banditos – Weisbecker, Coup du bandeau, Couverture (4ème de), Critique, Cuba, Cummins et BACK in ABC).

INVITÉ La contribution au CDAP : C comme Connolly par Pierre Faverolles (blogueur blacknovel1)

Lettre D, partie 1 / Téléchargez ? (Dahlia noir (Le) – Ellroy, Damages – Kessler, Kessler et Zelman, Del Árbol (Victor), Delestré (Stéfanie), Der des ders (Le) – Daeninckx et Dexter – Lindsay/Manos Jr)

La contribution au CDAP : D comme Dahlia noir (Le) – Ellroy – par François Guérif (éditeur Rivages, Gallmeister)

Lettre D, partie 2 / À télécharger, ici (Dicker Joël / Dictionnaire Amoureux du Polar (Le) de Pierre Lemaitre / DILIPO (Le) dirigé par Claude Mesplède / Divulgâcher, Donneur (Le) – Akkouche / Doyle (Conan) / Drôles d’oiseaux – Camus.

INVITÉ La contribution de Frédéric Prilleux au CDAP (auteur et spécialiste BD polar, blogueur bedepolar) : D comme Dredd (Le Juge)

Lettre E / Cliquez là pour télécharger (Edogawa Ranpo, Encrage, Été (L’) ou le polar lecture facile et Excipit (et incipit)).

IINVITÉ La Contribution d’Éric Libiot (journaliste écrivain – Clint et moi, On a les héros qu’on mérite) au CDAP avec le E de La Disparition de Perec et Echenoz.

Lettre F / Téléchargez le post là (Fanzine, Fausse piste de Crumley, Faux roman policier – Grand maitre de Harrison, Festivals, Fight Club de Palahniuk).

Lettre G, partie 1 / Cliquez là pour le téléchargement (Gang de la clé à molette (Le) d’Abbey, Gendron, Goodis).

IINVITÉ La Contribution de Philippe Claudel (auteur : Les âmes grises, Le Rapport de Brodeck, Crépuscule, pour Edward Abbey).

Lettre G, partie 2 / Téléchargez ici ((Le) Grand monde de Pierre Lemaitre, (Le) Grand soir de Gwenaël Bulteau, (Le) Grand sommeil de Raymond Chandler et le film d’Howard Hawks et Jean-Christophe Grand G (Grangé)).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Hélène Martineau, libraire des Instants Libres au Poiré sur vie (Le Grand monde de Pierre Lemaitre)

Lettre G, partie 3 / Le téléchargement, c’est là (Gravesend de Boyle, Jean-Paul Guéry et son 5/5 – La Tête en Noir, Gunther – héros de Philip Kerr, Jeanne Guyon et son 5/5 – Rivages).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Stéphanie Benson, auteure (collection Tip Tongue) pour Bernie Gunther de Philip Kerr.

Lettre H, partie 1 / Cliquez ici pour le téléchargement (Haine pour haine (Eva Dolan), Happy Valley, Hardy Cliff (Peter Corris), Hannibal et Harris Thomas, Hole Harry (Jo Nesbo) et Himes Chester (Harlem).

INVITÉ La Contribution au CDAP de Thierrry Maricourt, auteur (Hautes conspirations, La Déviation), spécialiste des littératures nordiques pour Jo Nesbo.

Lettre H, partie 2 / Télécharger la lettre : Hinkson Jake, Homme qui marchait sur la lune (L’) / Howard McCord, Homos privés & flics, Huit cent treize – avec un 5/5 de Corinne Naidet et Humour.

INVITÉ La Contribution au CDAP de Francis Mizio, auteur (Au lourd délire des lianes) pour « Polar humoristique : ce devrait être quoi le job ? »

Lettre I, partie 1 / On clique ici pour télécharger la lettre : I got my mogette working de JB Pouy, Ikigami de Motorô Mase, In8 – avec un 5/5 de Josée Guellil, Ippon de Jean-Hugues Oppel et Iran.

INVITÉ La Contribution de Jean-Hugues Oppel pour I comme Ippon.

Lettre I, partie 2 / Cliquez pour télécharger la lettre : Irlande, Isard, Islande, Italie et Izzo.

INVITÉS Les Contributions au CDAP de Gérard Lecas pour Italie 1 (Scerbanenco), Italie 2 (Pinketts) et Italie 3 (Viola) et d’Hervé Jaouen pour Irlande (O’Flaherty).

Lettre J, partie 1 / Téléchargez le tome 20 du CDAP : J’attraperai ta mort, J’étais Dora Suarez (Robin Cook), Jaenada (Philippe), Jamet (Jacques), Jaouen (Hervé), Je mourrai pas gibier (Guillaume Guéraud), Je vais mourir cette nuit (Fernando Marias), Jeunesse – avec un 5/5 de Clémentine Thiébault – et Jesus vidéo (Andreas Eschbach).

INVITÉ Hervé Commère (auteur de Les Intrépides)- et sa Contribution pour J comme la publication de J’attraperai ta mort.

Lettre J, partie 2 / Cliquez ici pour télécharger le tome 21 du CDAP : JiBé Pouy et Jour de l’Urubu (Le), JJR, Johnson (Robert, pas Craig ni Jack Johnson chantant Taylor, ni le Jack Taylor de Bruen), Jones (Graham), Joy (David), Justice (avec Engrenages) et Justified (série).

INVITÉ La Contribution d’Isabelle Jensen (bibliothécaire et ex-compagne de JJR) en hommage à Jean-Jacques Reboux

Lettre K / On télécharge par là le tome 22 (les Vl’à !) du CDAP : Karl Kane (le privé de Millar), Khadra Yasmina, King Stephen (Billy Summers), Krajewski Marek, Krimi (le polar allemand avec un 5/5 de Karole de Benedetti) et Kutscher Volker (et Babylon Berlin) et Kristy Éric.

Lettre L, partie 1 / Je télécharge le fichier là, c’est le tome 23 du CDAP : L‘Un seul (Olivier Thiébaut), Lacy (Ed), avec Roger Martin, Lamar (Jake), Larcenet (Manu), Lebrun (Michel) (pape du polar) avec un 5/5 avec Éric Libiot et Lecas (Gérard).

INVITÉ La Contribution de Paul Maugendre (critique) sur L’Enfant de coeur

Lettre L, partie 2 / On télécharge ici ce tome 24 du CDAP, avec au menu : Lemaitre et La Contribution d’Olivier Thiébaut, Levison, Leroy et Les Derniers jours des fauves, Les Lieux sombres de Flynn, Leydier, Libraires, librairies, Lire et livres et un 5/5 d’Hélène Martineau et les Éditions de la Loupiote.

INVITÉ La Contribution d’Olivier Thiébaut (auteur, voir CDAP, lettre L) pour évoquer Pierre Lemaitre.

erci de me suivre…